Las 23 veces en que el deporte se volvió política

El posicionamiento de Mbappé contra la ultraderecha cuando Francia afronta unas elecciones legislativas clave rescata el debate de hasta dónde han de mezclarse unas cosas con otras. Como todo en la vida, es cuestión de justicia y derechos.

Todo es política. Está en todas partes y es causa y consecuencia de los cambios sociales, culturales y económicos del mundo. Por eso, desborda los despachos y los hemiciclos alfombrados y salta a la calle. Y a los estadios de fútbol o baloncesto, y a las pistas de atletismo, a los cuadriláteros y a los tableros de ajedrez.

La relación entre política y deporte es vieja, por más que se quiera desligar siempre la práctica de lo que hacen los mandatarios o los países, en aras de la independencia y la pureza de los valores del olimpismo. Los deportes los practican ciudadanos que piensan, sienten y se indignan, y son además un fenómeno de masas que no puede escapar a la influencia de su entorno.

Ha quedado claro en las últimas horas con las declaraciones de Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa, quien ha mostrado en público, a las claras, su rechazo a los extremos en política, en referencia al partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional. La formación ganó en las elecciones europeas del 9-J y el presidente galo, el liberal Emmanuel Macron, convocó de seguido elecciones legislativas, en las que el país vecino se juega darle su Asamblea a los ultras.

Mbappé pidió a sus compatriotas que voten en las próximas elecciones legislativas para impedir que gobierne la extrema derecha. "Estamos en un momento crucial de nuestro país. La Eurocopa es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que pasa en nuestro propio país. Estamos en una situación inédita y en un momento importante", destacó.

Sus palabras han sido un latigazo en la campaña electoral. Desde el poder -se lleva muy bien con Macron- aplauden su compromiso con las libertades. Desde la extrema derecha, le piden que se guarde sus "opiniones de millonario". El portero internacional español Unai Simón dice que los deportistas sólo tienen que hablar de deporte.

Aquí van un puñado de ocasiones en las que todo se mezcló, porque todo es política, al fin.

1) 1934-1938: Mussolini, el nuevo ‘tifosi’

El dictador italiano Benito Mussolini se fortaleció como mandatario con el prestigio que le proporcionaron los dos títulos mundiales (logrados en 1934 y 1938) de la selección nacional de fútbol, símbolo de unidad nacional. Dicen los historiadores que el balón no le gustaba lo más mínimo, pero supo ver su poder de atracción y para difundir valores muy de su agrado, como el patriotismo, la fuerza o la juventud. Peleó para ser el anfitrión del mundial y lo convirtió en pura propaganda.

2) 1936: Hitler y su supremacía aria

En ese año, durante los Juegos Olímpicos de Berlín, Adolf Hitler trató de usar la cita deportiva para promocionar el nazismo y, a su vez, demostrar la superioridad de la raza aria (sic). Pero por allí estaba un joven negro, de EEUU, llamado Jesse Owens, que se llevó hasta cuatro medallas de oro en atletismo (100 y 200 metros, salto de longitud y relevos 4x100). Imposible no encontrar una lección política en su gesta.

3) 1936-1937: El ‘ring’ de las razas

El boxeador alemán Max Schmeling derrotó en Nueva York al estadounidense (y negro) Joe Louis, por lo que fue ampliamente celebrado por el régimen nazi y el Ku Klux Klan. Sin embargo, al año siguiente, Louis, que ya era campeón mundial, noqueó a Schmeling en el primer round. Otra derrota de la supremacía aria. Se dice que este toma y daca fue muy seguido por el ministro de Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que prefería ganar el combate a una batalla.

4) 1956: Sangre en la piscina

Durante los Juegos Olímpicos de Melbourne, en 1956, las selecciones de Hungría y la Unión Soviética (URSS) se enfrentaron por la semifinal de waterpolo. La invasión soviética de Budapest -que había tenido lugar un mes antes- terminó con las ilusiones del pueblo húngaro, aplastado bajo la bota comunista. Hungría se impuso por 4 tantos a 0, lo que convirtió el encuentro en una especie de reivindicación nacional. Quedó para la historia el codazo propinado por el soviético Valentín Propokov al magiar Ervin Zádor. La hemorragia fue tan grande que el vibrante partido pasó a la posteridad con el nombre de “el baño sangriento de Melbourne”.

5) 1962: Mundial era la pelea

En el Mundial de Fútbol de Chile, en 1962, uno de los más duros que se recuerdan, el equipo de la URSS chocó con el de Yugoslavia, en momentos en que el mariscal Tito se complacía en desairar a sus camaradas soviéticos. La BBC lo describió claramente: “Puñetazos, patadas, cabezas rotas, grescas, fracturas (el ruso Dubinsky no volvería nunca más a jugar al fútbol)”. Al final, ganó la URSS 2-0.

6) 1968: El Poder Negro, en el podio

Eran años turbulentos: durante la década de los 60 del pasado siglo, EEUU se había visto zarandeado por el movimiento en defensa de los derechos de los afroamericanos impulsado por figuras como Martin Luther King y Malcom X, asesinados ambos. Así que, en los Juegos Olímpicos de México, el gesto de los atletas norteamericanos Tommie Smith y John Carlos no pudo ser más comprometido y emocionante. Desde el podio, descalzos, levantaron sus puños enguantados, el saludo del llamado Black Power. Uno había ganado el oro en 200 metros y el otro, el bronce. Smith llevaba un pañuelo negro alrededor de su cuello, para representar el orgullo negro. Carlos tenía su chándal desabrochado como muestra de solidaridad con los obreros de los Estados Unidos y portaba un collar de cuentas. “Para las personas que fueron linchadas o asesinadas, para las que nadie ha dicho una oración, para las que fueron ahorcadas, para los que fueron arrojados al agua”, era su recuerdo.

7) 1968: México se levanta

Los atletas de EEUU se llevaron la foto, pero hubo más política en los juegos de aquel verano. A pocos días del inicio de la competición, el Ejército de México asesinó a más de 200 personas en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) de la capital. La Operación Galeana tuvo como fin terminar con el efervescente movimiento estudiantil antes de que los ojos del mundo se posaran sobre el país, con toda la prensa internacional y retransmisiones, por primera vez, por satélite para todo el mundo. Estudiantes, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales reclamaban un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno del PRI.

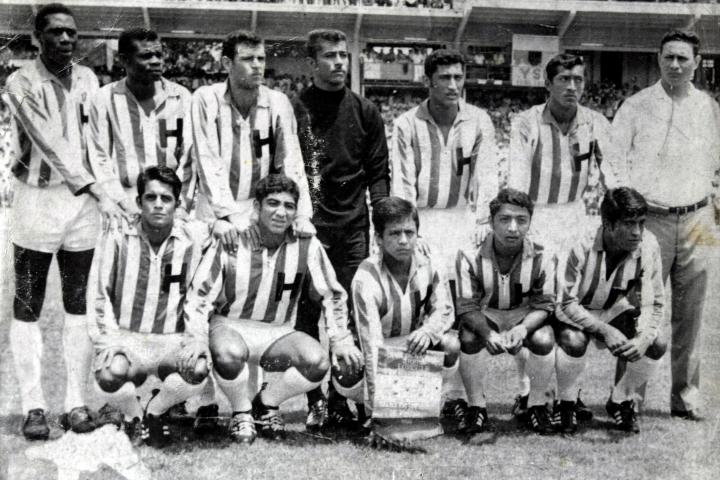

8) 1969: La guerra del fútbol

Nadie la contó como el reportero polaco Ryszard Kapuscinski: la llamada guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, un conflicto desencadenado tras una serie de tres partidos, jugados entre el 6 y el 27 de junio de 1969 por los seleccionados de ambos países, por las eliminatorias para el Mundial de 1970. Tropas salvadoreñas y hondureñas combatieron entre el 14 y el 18 de julio, con un saldo de alrededor de 2.000 muertos. Kapuscinski explicaba cómo el fútbol sólo fue el detonante de esta contienda de cuatro días, aprovechado por ambos Gobiernos para justificarse ante la opinión pública. Se calcula que murieron 1.600 personas, incluyendo civiles.

9) 1971: La diplomacia del ping pong

Como contribución fundamental para el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y China, el Gobierno de Richard Nixon estimuló y facilitó el viaje de jugadores estadounidenses de ping-pong al país asiático. Un hecho que parecía anecdótico pero que, en realidad, fue el catalizador para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas potencias. Los viajes duraron toda la década y recibieron el nombre de “diplomacia del ping pong”.

10) 1972: Spassky vs. Fisher, blanco o negro

En Islandia, en 1972, el ajedrecista soviético Boris Spassky perdió su título de campeón mundial ante el gran maestro estadounidense Bobby Fisher. La Guerra Fría en un tablero. Aquella serie se caracterizó por tal cantidad de idas y vueltas, secretos, cambios e intrigas que hasta dio para una película. Fisher fue quien se quedó con el título con siete partidas ganadas, tres perdidas y 11 tablas.

Para los rusos, el ajedrez era un orgullo nacional -lo sigue siendo- y, por eso, perder el título ante un estadounidense era humillante. Tanto dolió la derrota que Spassky, rechazado por las autoridades de su país, terminó tomando la ciudadanía francesa.

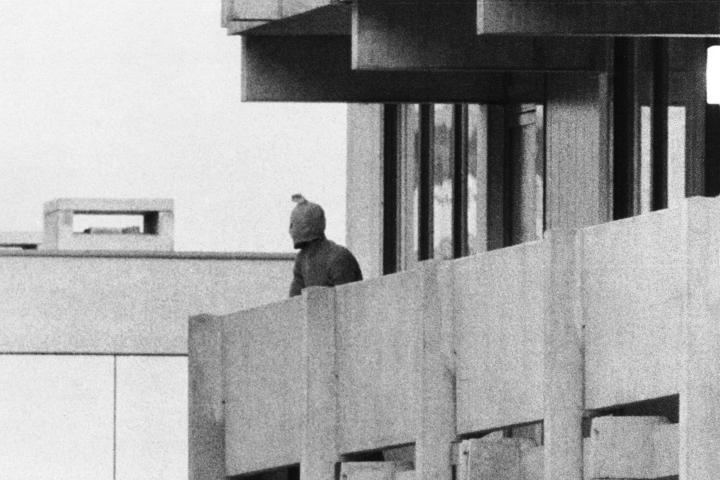

11) 1972: El horror de Munich

Un conflicto viejo, el palestino-israelí, protagonizó los Juegos Olímpicos de Munich en 1972. Tras 20 días de competición en la ciudad alemana, en la madrugada del 5 de septiembre, miembros del grupo Septiembre Negro (nacionalistas palestinos y antisionistas) tomaron como rehenes a un grupo de deportistas israelíes. A cambio de sus vidas, pedían la liberación de 234 palestinos que se encontraban en cárceles de Israel. El resultado final del suceso fueron 18 muertos, 11 israelíes, cinco secuestradores palestinos, un piloto y un policía, germanos. En una época de secuestros de aviones y atentados incipientes, el drama de Oriente Medio se trasladó a Occidente.

12) 1980-1984: Guerra Fría a base de boicots

La Guerra Fría también se jugó sobre hielo de verdad, el de Lake Placid (Estados Unidos) durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980. La selección local de hockey sobre hielo, formada por jugadores universitarios, derrotó por 4 a 3 a su contraria soviética y se hizo con el oro. Eso fue en febrero... y en julio, llegaron los Juegos de Moscú y los ánimos seguían tan calientes que desde Washington se propusieron boicotear la competición. Siete meses antes de los juegos, la URSS invadió Afganistán, lo que desató un nuevo conflicto entre los dos bloques. Estados Unidos amenazó con no ir si no eran retiradas las tropas y, ante la negativa desde Moscú, cumplió su amenaza con el apoyo de más de 50 países (entre ellos, Alemania Occidental, Japón, Kenia, Canadá y muchos de África y Sudamérica).

La URSS quiso hacer lo mismo cuatro años más tarde, en los Juegos de Los Ángeles. Los dirigentes soviéticos negaron inicialmente que los países comunistas fuesen a boicotear el evento, pero al fin sólo acudieron China, Yugoslavia y Rumania. La URSS justificó su negativa alegando la invasión de la isla de Granada en octubre de 1983, cuando Estados Unidos derrocó el gobierno de Winston Bernard Coard.

13) 1986: La resaca de las Malvinas

Pocos símbolos de la mezcla entre deporte y política hay más claros que el partido que Argentina e Inglaterra jugaron en el Mundial de México 1986. Dentro y fuera del Estadio Azteca, el mundo entero lo leyó como la espina sacada para los argentinos, tras la guerra de las Malvinas entre ambos países, cuatro años antes. No sólo fue tremendo el desquite en sí, sino el cómo, con el mítico gol de Diego Armando Maradona, un tanto con la mano izquierda, “la mano de Dios” desde aquel día, en el minuto 51. Luego vendría un segundo, maestro, regateando desde mitad del campo.

14) 1995: ‘Invictus’

Mundial de Rugby de 1995. 24 de junio. En el estadio Ellis Park de Johannesburgo, la selección de rugby de Sudáfrica -los llamados Springboks- se imponían a la gran favorita del torneo, Nueva Zelanda. El resultado fue una alegría, obviamente, pero la victoria habría llegado incluso con el marcador en contra porque en ese torneo cuajó la estrategia del presidente, Nelson Mandela, para unir a los sudafricanos negros y blancos mediante el deporte.

Una selección mixta, aunque con mayoría aplastante blanca, y una afición deseosa de aplaudir sólo a una enseña, lejos del aún imperante apartheid. Los ciudadanos salieron a la calle a celebrar el resultado por igual, con la bandera constitucional sudafricana impulsada por el Gobierno de Mandela. Un momento que también vale una película.

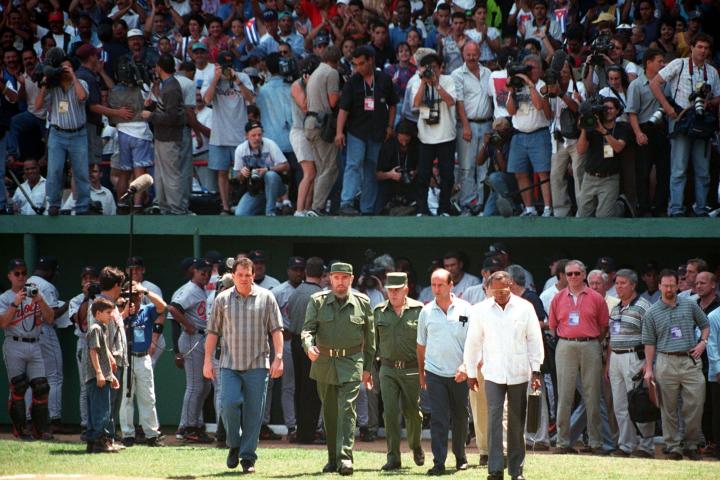

15) 1999: Intentemos con el béisbol

Ese año, Estados Unidos y Cuba intentaron hacer algo parecido a lo del ping pong, pero con el béisbol. Washington autorizó a un equipo de las grandes ligas a que viajase a La Habana para celebrar un encuentro de béisbol con un equipo cubano. Ganaron los yanquis, pero todos disfrutaron de un partido intenso, transmitido por radio y televisión en los dos países, donde el bate, el guante y la bola son una pasión nacional. Fidel Castro, el líder cubano, estuvo en la primera fila para ver la contienda. Con esta estrategia, disminuyeron las tensiones entre los dos estados, pero las cosas duraron poco: de Bill Clinton se pasó a George W. Bush y ya no hubo más que hablar. En 2016, cuando el demócrata Barack Obama hizo su histórica visita a Cuba, asistió a otro partido de béisbol.

16) 2013: Camisetas para la paz

El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el de Ecuador, Rafael Correa, intercambiaron en noviembre de ese año las camisetas de sus respectivas selecciones de fútbol y se desearon suerte de cara al Mundial de 2014, un acto que tuvo lugar en Ipiales (Colombia). No fue un gesto menor: al llegar a la presidencia, Santos era perseguido por el Gobierno ecuatoriano como “terrorista internacional”, por un bombardeo en territorio local, durante la presidencia de Álvaro Uribe en su guerra contra las FARC.

El simbolismo de la estampa fue muy apreciado en América Latina y llevó a que la escena se repitiese entre otros mandatarios poco amigos entre sí.

17) 2018: El año del amarillo

En la Copa del Rey de ese año, en España, fueron decomisadas camisetas independentistas a aficionados del FC Barcelona, que se enfrentaba al Sevilla en el Wanda Metropolitano de Madrid y que venció por cinco a cero. Estaba muy caliente aún la declaración unilateral de independencia del otoño previo y el amarillo se había convertido en el color de la batalla política. Como casi siempre que el Barça llega a la final, se silbó contra el himno y contra el monarca y desde los partidos llamados constitucionalistas se pidió que el deporte se separase de la política.

18) Las Coreas se acercan

En febrero de ese año, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeonchang fueron el acercamiento inicial entre Corea del Norte y del Sur, que acabó incluso más tarde con un encuentro entre Kim Jong Un y Mun Jae In. En aquella competición, la hermana del mandatario norcoreano asistió al país vecino. En otras ocasiones -en Sídney 2000, en Atenas 2004 y en los Juegos de Invierno de Pekín de 2006-, las selecciones ya habían desfilado juntas, toda vez que no ha habido reunificación de ambos países y seguía el armisticio vigente.

19) 2017-2020: Con velo, no

Algunas de las principales jugadoras de ajedrez del planeta se plantaron en 2017 y se negaron a competir con velo, como querían las autoridades de Irán. La cabeza cubierta era una obligación incluso para las deportistas extranjeras. Tres años más tarde, se ha producido una deserción de jugadoras locales, pero el Gobierno de la república islámica sostiene que nada tiene que ver con su imposición. Varias de ellas han optado por el exilio en Europa, donde están narrando sus experiencias y donde dejan claro que la militancia anti-velo va acompañada de un ansia de libertades que hoy su país no tiene.

20) Las vidas negras importan

La sucesión de detenciones, represión y hasta homicidios de miembros de la comunidad negra de EEUU en 202 hizo que los ciudadanos salieran a la calle en masa a pedir igualdad de trato y justicia ante la violencia policial. También llegó el apoyo de deportes en los que, además, la presencia de afroamericanos es importante, como el fútbol americano y el baloncesto. "Black Lives Matter", se leía en las canchas, las camisetas, las pancartas de los aficionados.

Se popularizaron gestos como el puño en alto -que recuerda al de 1968- o la rodilla en tierra y la protesta ha ido más allá de lo simbólico, hasta la suspensión de partidos en solidaridad con los afectados. Figuras como la de Sterling Brown, de los Bucks, que vivió en carne propia esa brutalidad tras un sencillo problema de tráfico, o la de Bill Russell, veterano de los Celtics y que es hoy un referente en la lucha contra el racismo, llevan la bandera de estos nuevos tiempos.

21) 2023: Vinicius, el hombre que puso a España frente al espejo

Hace apenas una semana se supo que tres aficionados del Valencia aceptaron una pena de ocho meses de prisión y dos años sin pisar un estadio de fútbol por haber proferido insultos racistas en Mestalla al jugador del Real Madrid Vinícius Jr. El 21 de mayo de 2023, en el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Madrid, el jugador brasileño denunció haber recibido insultos racistas por parte de seguidores ubicados en la Grada de Animación. El partido se paró unos minutos, el jugador identificó a uno de los acusados y, tras la denuncia de LaLiga esa misma noche, se identificó a otros dos con cámaras internas del campo, algo poco habitual aunque existe la tecnología para ello desde hace tiempo.

No fue un caso aislado, pero sí el más representativo de la persecución que sufría el jugador por ser sólo blanco de camiseta. El debate en España fue y es muy serio, desde entonces, todo un país frente al espejo para ver si es o no racista. LaLiga ha solicitado en varias ocasiones que se proceda a la modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del deporte, para poder tener competencias sancionadoras en la materia, "lo cual reduciría los tiempos de sanción en este tipo de casos".

22) 2023: El caso Hermoso

También el año pasado, el fútbol -y todo el deporte, por añadidura- se vieron sacudidos por el caso de Jennifer Hermoso, abordada por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con un beso robado tras ganar el mundial en Australia. Su denuncia está en los tribunales, en una investigación de agresión sexual. Más allá del ataque en sí, se generó una enorme sensibilidad general, porque era la muestra de actitudes y delitos a los que las mujeres se ven sometidas por sus superiores en otros ambientes, empleos o circunstancias. La corriente de solidaridad con la jugadora española fue mundial y hoy es un referente en la lucha por los derechos de la mujer, más allá del deporte.

En su apoyo se señalaron pocos futbolistas masculinos, pero es de justicia citar, por ejemplo, a Borja Iglesias o Héctor Bellerín, jugadores del Betis. Si el primero, además, se ha comprometido en público con los derechos de la comunidad LGTBI, el segundo añade a eso su compromiso político, expresado sin limitaciones, con el pueblo palestino.

23) 2024: Mbappé, contra los ultras

El llamamiento de Kylian Mbappé a votar contra la ultraderecha en las próximas elecciones legislativas francesas convocadas de forma anticipada para el 30 de junio y el 7 de julio, ha puesto en el foco la lucha de los deportistas franceses contra el partido de Marine Le Pen: casi 200 de ellos han alzado su voz en un manifiesto que se hizo público este domingo en el diario L'Équipe en el que piden el voto "contra la extrema derecha". Mbappé dijo en rueda de prensa: "Llamo a todo el mundo a votar: no creo en los extremos, dividen".

Entre quienes se han hecho eco de sus palabras se encuentran Thierry Henry, seleccionador francés sub21 y una de las estrellas de siempre de la selección azul, y otras estrellas del equipo nacional como Ousmane Dembelé y Marcus Thuram, pero también otros que triunfaron en otras disciplinas como es el caso de Yannick Noah, François Gabart, Marie-José Pérec, Marion Bartoli o Yohann Diniz. "No podemos resignarnos a ver a la extrema derecha tomar el poder en nuestro país teniendo en cuenta que está en oposición profunda con la construcción de una sociedad democrática, tolerante y digna", señalan los firmantes del manifiesto.

La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, ha dejado claro que la libertad de expresión está por encima de todo: "Hay que respetar las diferentes posturas. Algunos deportistas sienten la necesidad de pronunciarse públicamente sobre la situación política del país, pero otros prefieren expresar sus opiniones en círculos más privados o mantenerse al margen, aunque esto no les impide estar comprometidos".