Así es ser madre con una enfermedad crónica

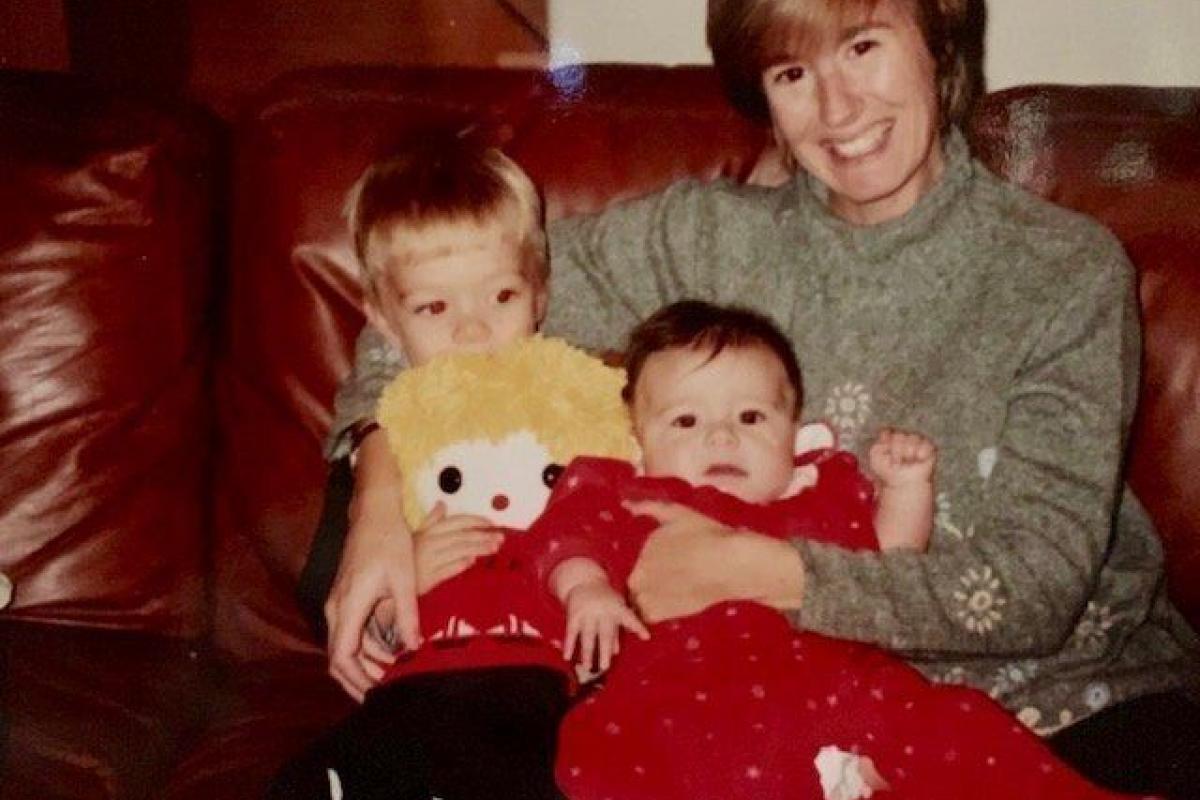

Durante todo este camino tenía una idea clara: no iba a permitir que mi enfermedad afectara a la infancia de mis hijos.

Mi corazón dio un vuelco un día en el parque. Era 2001 y mi hijo Tyler, de 3 años, estaba corriendo como loco, persiguiendo la pelota, disfrutando a tope. Kylie, que tenía menos de un año, señaló el columpio para bebés, de modo que la subí y le di impulso una y otra vez, cada vez más fuerte, mientras ella reía a carcajadas y pataleaba con sus piernecitas rollizas. Al final, llegó la hora de volver a casa y detuve el columpio para sacarla.

No llegué a hacerlo. Tenía 35 años y ya no tenía fueza ni para levantar a Kylie, y no sabía por qué.

Llevaba meses con problemas, a veces sintiéndome débil y otras veces notando que un lado del cuerpo se me entumecía. El neurólogo no me había detectado nada extraño, pero me mandó hacer fisioterapia. Después de un par de meses, no estaba viendo resultados. Ahora tenía los dos lados del cuerpo entumecidos. Acababa de empezar en un nuevo trabajo en el que tenía que viajar mucho, así que dejé la terapia. Los médicos no sabían qué me pasaba e hice lo que suelo hacer: forzar. Algunos pensarán que solo estaba enterrando la cabeza en la arena o barriendo el problema bajo la alfombra, y quizás tengan razón. Tal vez solo trataba de esconderme de todo.

Después de tener que pedirle a mi vecino que sacara a mi hija del columpio ese día, no pude seguir escondiéndome. ¿Cómo había podido fallarme tanto mi cuerpo y (lo más importante) cómo había podido fallarle a Kylie? Aunque pueda resultar contradictorio, también me sentí afortunada por tener amigos que podían coger a mi hija cuando yo no era capaz y acompañarnos a casa para normalizar la situación para Tyler.

Evidentemente, eso no era normal y tenía que afrontarlo. A la mañana siguiente, me costó subir las escaleras para llegar a la cocina. Al llegar a los últimos cinco escalones, ya iba a cuatro patas, arrastrándome de uno en uno. Me ardía el cuerpo y yo dudaba entre la necesidad de llorar, estallar de rabia o aguantar con estoicismo. No quería decírselo a mi marido, ya que eso equivalía a hacerlo realidad, pero él ya estaba en la cocina y me vio desplomarme en el sofá cuando superé ese último escalón. La decisión ya no estaba en mis manos.

Eso implicó ir a un médico tras otro, cada vez con más preguntas sin respuesta. Entretanto, fui empeorando. Me tenía que sentar para ducharme. Ya no podía perseguir a Tyler para jugar al monstruo de las cosquillas. Ya no podía mecer a Kylie sobre mis piernas para calmarla. Al final no podía sostener el cepillo de dientes, el cuchillo ni el tenedor y me costaba mantener los brazos en alto para lavarme el pelo.

¿Así iba a ser mi vida ahora?

Me sentí asustada, abrumada y culpable. Asustada porque nadie sabía lo que me pasaba; abrumada por la magnitud del declive de mi cuerpo y culpable porque ya no era capaz de hacer las cosas por mí sola; no podía ser una madre activa con la que sus hijos pudieran revolcarse por el suelo y corretear felices. También me sentía culpable por mi marido, porque no era lo que él habría esperado en un matrimonio. Pero ninguno de los dos teníamos elección. Así eran las cosas. Salvo que no sabíamos qué era la cosa.

Llegó el verano de 2002 y no podía viajar. Necesitaba ayuda para subirme al avión que me llevaría a mi oficina, en Pasadena. Tuve que ir al hospital. Pasé una semana en cada uno de los tres hospitales de la ciudad. Un día me dijeron que era esclerosis múltiple y que solamente iría a peor. Incluso me mandaron hacer terapia ocupacional para poder seguir manejando utensilios largos suficientemente ligeros. Me dijeron que podía poner un taburete en la ducha e instalar un váter más alto. Puede sonar terrible y deprimente, pero, en realidad, a mí me tranquilizó. Alguien me estaba ofreciendo esperanza de algún tipo.

Vivía mi nueva realidad yo sola. Por mucho que mi marido quisiera estar a mi lado apoyándome, no podía entenderlo. Era como intentar comunicarnos en distintos idiomas. Intenté explicarle lo que pasaba y cómo me sentía, pero yo también quería respuestas. Cualquier respuesta era mejor que no tener ninguna, pero era como intentar hablar bajo el agua o desde el interior de una burbuja. Nadie me oía.

No era escleloris múltiple. Nadie sabía lo que era. Fibromialgia, quizás. O posiblemente un virus. Algo psicosomático —que estuviera todo en mi cabeza— era la opción favorita de los médicos porque así no era responsabilidad suya descubrir lo que me pasaba. Sin embargo, eso solo hizo que me sintiera más aislada.

Salí del hospital enfadada, abatida y humillada. En mi mente tenía claro que no iba a volver nunca más al médico; ya no confiaba en ellos. Una vez en casa, tuvo que venir un fisioterapeuta para enseñarme a caminar de nuevo. Aprendí a adaptarme y a compensar con lo que sí que podía hacer.

Tenía una silla de ordenador con ruedas, así que dejaba que mi hijo me empujara por la cocina. Le encantaba ayudar y lo consideraba un nuevo juego. Incluso me daba la mano cuando me aferraba a la barandilla de las escaleras que había de camino al baño. Trataba de pasar tiempo con cada uno de mis hijos por separado, leyéndoles algún cuento o simplemente acurrucándonos y mostrándoles amor de la mejor forma que sabía hacerlo.

Durante todo este tiempo, trataba de esconder la tristeza desoladora que sentía, la sensación de que era más una carga que una ayuda. La enfermedad te hace sentirte sola. No logras ni imaginarte que alguien haya sentido algo similar ni que pueda entender la situación por la que estás pasando. A mí tampoco se me daba bien pedir ayuda o decir cómo me encontraba, lo que probablemente empeoró las cosas. Tuve la suerte de encontrar ayuda a tiempo parcial para llevar a Kylie al parque y para bañar a los niños. Cuando no podía conducir, mi vecino o mi marido llevaban a Tyler a la guardería. Pero incluso el hecho de necesitar ayuda me daba vergüenza y, como ya no llevaba a mis hijos al colegio, ya no conocía a otros padres.

De modo que permanecía quieta y sufría en silencio al ponerme de pie, caminar o lavarme el pelo. Hasta tenía que aprovechar mis pequeñas rachas de energía para vestirme. Pero lo lograba. Seguía adelante. Y seguía sintiéndome sola, como un objeto introducido a presión en un mundo al que ya no pertenecía. No tenía a nadie con quien hablar de esto. Era nueva en la ciudad y no quería ser la madre nueva y enferma que dependía de todo el mundo. Quería ser la clase de madre que juega a lanzar a sus hijos en el aire, que se los lleva a jugar con sus amigos y que hace galletas caseras.

Mi nueva normalidad, simplemente, no era aceptable. Cuando no estaba ocupada intentando ocultar mi enfermedad, lo estaba tratando de adaptarme a ella, sobre todo en mi faceta de madre. Me llevaba un taburete a la cocina para cocinar sentada porque a las 5 de la tarde, cuando los niños necesitaban comer algo, yo ya estaba hecha polvo. Otro truco para compensar mis carencias como madre era meterme con ellos en la bañera bajo las burbujas de jabón para no tener que inclinarme desde el otro lado para llegar a ellos. También utilizaba globos para jugar con mis hijos. Me sentaba en el suelo, mandaba los globos a cualquier parte del cuarto y los niños tenían que correr para impedir que tocaran el suelo.

Básicamente, convertí mis problemas en una parte normal de mi vida. Pensaba que si no les daba demasiada importancia, Tyler y Kylie no se asustarían.

Trabajando en casa con el fisioterapeuta, poco a poco fui sintiéndome más fuerte y sana. Volví a mi trabajo (y a viajar) en otoño de 2002. Todavía sentía dolores y me cansaba con facilidad, pero lo daba todo. Conocí a más madres, sus hijos vinieron a nuestra casa a jugar e incluso volví a llevar a mis hijos al parque. Pero tenía recaídas y en 2004 tuve que volver al médico con 38 años, cuando ya no lo pude soportar más. Un médico me diagnosticó fibromialgia y me recetó antinflamatorios. Me dijo que probablemente tenía algo más, pero que no me lo iba a tratar porque aún no se había manifestado. No volví a pisar su consulta. Fui a un médico tras otro y, al final, funcionó.

Acabé encontrando a una médica que era una sabuesa. No iba a permitir que mi problema se quedara sin recibir diagnóstico y tratamiento. Me pareció fantástica simplemente porque se preocupó por mí y me creyó. Me hizo un montón de análisis de sangre. Descubrió que era una enfermedad autoinmune, de modo que empezó a probar distintos medicamentos hasta que encontró los que funcionaban. Al final, descubrió que tengo lupus (y otras enfermedades autoinmunes más). Porque, claro, cuando tienes una, a menudo desarrollas más.

Mi marido sintió verdadero alivio cuando me diagnosticaron y pudo nombrar de alguna forma lo que me pasaba. A mí me alivió sobre todo porque demostraba que no era algo que estuviera en mi cabeza, pero me alegré más al descubrir que había medicamentos que aliviaban mi dolor, que suavizaban mis malos momentos y que evitaba que me sucedieran tan a menudo. Ya no quería ser una madre enferma, de modo que busqué por internet y encontré grupos de apoyo para personas con lupus. A lo largo de los años me han resultado de utilidad para resolver dudas sobre medicamentos o para sentirme apoyada, pero, sinceramente, me deprimían. Era más difícil esforzarme para seguir adelante y dominar mi cuerpo después de leer tantas experiencias de sufrimiento y de madres que no podían ni salir de la cama. Ahí tampoco encajaba.

Han pasado 19 años desde aquel día en el parque. Ya no tengo apéndice ni vesícula. Me he perdido acampadas con mi familia y tuve que dejar mi trabajo. Para mí, lo peor es lo impredecible. No podía comprometerme a ir de excursión con el colegio de mis hijos ni a colaborar como voluntaria en sus recaudaciones de fondos. Me costaba organizar quedadas y cumpleaños en mi casa. Ahora el problema es planificar una ruta para hacer senderismo o para esquiar. Todavía se me sigue dando muy bien fingir que estoy bien cuando las piernas apenas me sostienen en pie. Sigue siendo una batalla diaria (un día estoy bien y al siguiente ya no, o peor, estoy bien y al rato estoy hecha polvo). Pero, pese a eso, mis malos momentos son menos frecuentes y mucho más breves. Me he adaptado, me he ajustado y ya hace mucho que encontré mi comunidad de madres.

Durante todo este camino tenía una idea clara: no iba a permitir que mi enfermedad afectara a la infancia de mis hijos. Evidentemente, afectó. Afectó en todos los aspectos de nuestra vida familiar. Hay días en los que me tengo que apoyar más en nuestros familiares y amigos. Eso no se me da bien. Es difícil explicar cuánto cuesta hacer acopio de la energía física y emocional que hace falta para criar a tus hijos cuando sufres síntomas impredecibles y a menudo terroríficos. Pero, contra viento y marea, consigo llegar a sus partidos de fútbol, a sus recitales de ballet, ir a eventos para padres e incluso a las reuniones de padres y madres.

Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.