Traidores por dinero, amor, orgullo o sexo

Trabajar para el servicio secreto de tu país y al mismo tiempo para el del enemigo te sumerge en una encrucijada personal tan volcánica, que las razones que te impulsan a ello tienen que ser especialmente poderosas. Al menos eso es lo que pensaba yo cuando me puse a investigar para mi nuevo libro 'Espías y traidores'.

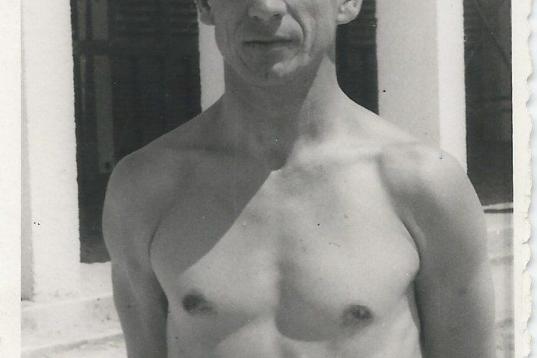

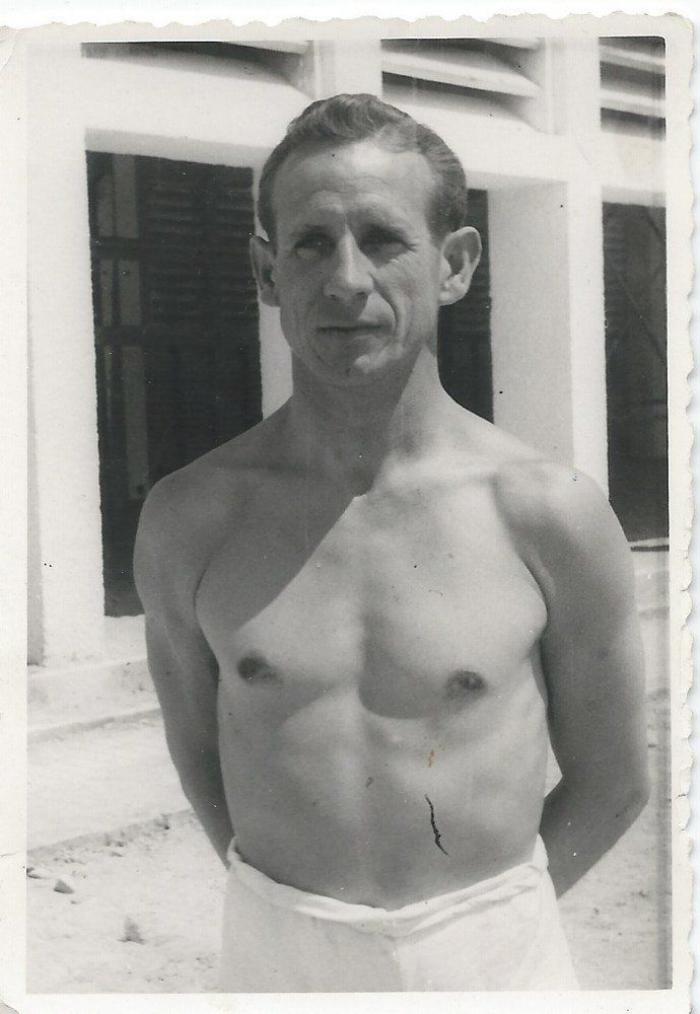

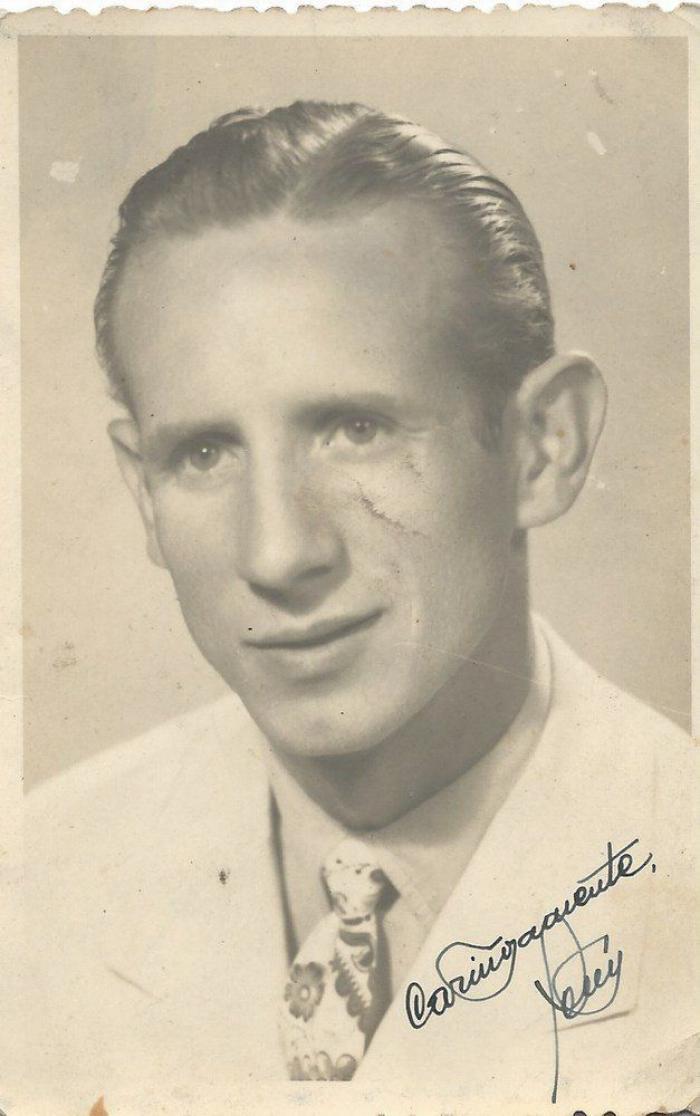

Joaquín Madolell, agente doble español. Foto: Archivo familiar.

Trabajar para el servicio secreto de tu país y al mismo tiempo para el del enemigo te sumerge en una encrucijada personal tan volcánica, que las razones que te impulsan a ello tienen que ser especialmente poderosas. Al menos eso es lo que pensaba yo cuando me puse a investigar para mi nuevo libro Espías y traidores. Me equivoqué, al menos en parte. Yo pensaba en personajes como Kim Philby, que traicionó a Inglaterra desde 1930 hasta 1960 por defender el comunismo; o en Juan Pujol -Garbo para los aliados y Arabel para los nazis- que creía en la democracia y odiaba a Hitler; o en Human Jalil al Balawi, al servicio del espionaje jordano y de la CIA, pero en realidad fiel seguidor de Bin Laden, que hizo detonar la bomba que llevaba escondida en su cuerpo sabiendo que iba a convertirse en mil trocitos, pero que arrastraría con él a 8 espías norteamericanos y a uno jordano, todos infieles según su creencia.

Ya sabía cuando los investigué que eran traidores un poco locos, románticos a su estilo, algo golfos y convertidos por sus circunstancias en juguetes rotos. Lo que me sorprendió más fue encontrarme a agentes dobles en los que la pasión personal o inducida por la traición procedía de otro tipo de sentimientos.

Así me encontré con el español Joaquín Madolell, un suboficial del Ejército del Aire, gran paracaidista, al que el GRU, el espionaje militar ruso, creyó conseguir su plena lealtad única y exclusivamente porque le pagaban, al igual que hacían en decenas de países en los años 60. Pensaban que la traición era una cuestión de dinero. No les sirvió con Madolell, que les engañó, pero sí años después para obtener los servicios del agente de la CIA Aldrich Ames, un hombre sin escrúpulos que facilitó el asesinato de 10 traidores, pero estos del bando soviético.

Si el dinero me pareció una bajeza lógica para comprar a traidores, más me descolocó el poder del amor. En plena Guerra Fría, Gabrielle Gast, una joven conservadora y sensible de Alemania Occidental, se sintió seducida en un viaje de estudios al otro lado del muro por un joven rudo y con escasa cultura. El precio de ese amor fue trabajar para la Stasi, uno de los servicios secretos más crueles de la época. No creo que el amor durara más de veinte años, pero fue lo que al entrar en sus venas alentó ese doble juego del que luego se enamoraría.

Otra mujer, esta francesa, Mathilde Carré, se convirtió en una heroína de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una gran agente hasta que un día los nazis la detuvieron, descubrieron el pánico a morir que la había invadido y lo utilizaron para convertirla en doble agente. Cambió a su amante de la guerrilla por otro vestido de uniforme alemán, y cuando años después fue juzgada, se vio a una mujer incapaz de asumir lo que había hecho. La condenaron a muerte, pero la perdonaron.

El orgullo como arma para el doble juego sí que me sorprendió. Especialmente viniendo de un soldado alemán como Heinz Felfe, que había trabajado para el servicio secreto nazi. No sé qué tenía la élite de los hombres de Hitler o en qué autoestima se bañaban cada mañana, pero la derrota no solo les pareció injusta, sino humillante para su orgullo. Así que cuando Estados Unidos y la URSS se pelearon para llevárselos a sus corralitos, se dejaron querer. Felfe, en concreto, recuperó los olores de su etapa gloriosa cuando los rusos le invitaron a restaurantes de lujo y le llenaron los bolsillos con dinero. Aceptó trabajar para Stalin, tras haberlo hecho para Hitler. Era un espía sin sentimientos, como hay muchos. Después aceptó convertirse en agente de Alemania Occidental, donde llegó a ser cazador de espías rusos. Engañó a todos porque se merecía ser una persona importante.

Muchos son los motivos que guiaron a los 25 agentes dobles que he investigado para mi libro, pero no me resisto a mencionar un quinto argumento, el sexo. El caso ocurrió hace unos pocos años en Perú. Víctor Ariza era un suboficial que trabajaba en el servicio secreto y que tenía un pequeño problema. Su obsesión con el sexo le había colocado en una situación límite. Tenía una exmujer, una esposa y una amante embarazada, sin contar con los cientos de películas porno que se había bajado de Internet. Mantener ese nivel de vida le era del todo insuficiente con su paga de suboficial. Cuando un agente chileno le ofreció un montón de dólares por traicionar a su país y convertirse en doble agente, no lo dudó. Fue el edén, mientras duró, claro.

Otros de los espías a los que me he acercado, también hay que mencionarles, nunca tuvieron esos impulsos para ser agentes dobles. Simplemente se vieron metidos en esa situación o la eligieron ellos, y actuaron guiándose únicamente por amor a su país. Estoy pensando en Dimitri Poliakov, que entregó los secretos de la URSS a la CIA sin percibir nada a cambio excepto la satisfacción de evitar que su país se comiera el mundo. Y también recuerdo a Silvestre Romero, el policía de una comisaría de un barrio de Madrid -ahora es comisario principal-, que se dejó captar por un espía de la KGB sin recibir nada a cambio, únicamente porque era su deber como español.