Un abismo de dolor y amor: las vidas que acabaron en las residencias de Madrid

Más de 7.000 personas murieron por covid sin ser atendidas en la comunidad. Detrás de las grandes cifras hay nombres, apellidos e historias.

Más de 7.000 personas murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid por covid completamente desatendidas y sin paliativos. Pero “detrás de cada número hay un dolor”, cuenta una entrevistada. Una y otra vez la apertura de una investigación rechazada, y las palabras del vicepresidente autonómico, Enrique Ossorio, al decir que eso podría reabrir heridas y que el tema “está superado”, escuecen en el alma de las entrevistadas, porque todas son mujeres.

Las familiares no entienden que la sociedad haya normalizado aquella “masacre”. Están seguros de que murieron “de forma indigna”, como denunció Alberto Reyero, que fue consejero de Política Social de la Comunidad aquellos días fatídicos, tras conocer los protocolos de Presidencia que prohibían derivar a los enfermos de coronavirus de las residencias a los hospitales.

El HuffPost ha recopilado las vidas de los muertos. Los relatos que siguen vienen a probar que toda vida es extraordinaria si se mira con lupa, y que el dolor tiene dimensiones insondables. Fueron la generación de la posguerra, la que trajo la democracia y la que apuntaló un sistema que luego les dio la espalda.

Entre las líneas de este reportaje hay muchas lágrimas, pero también mucho amor.

Alfonso Valero Martínez, El madrileñito

Nació en 1923 en Santervás de Campos, un pueblo de Valladolid. Este 30 de octubre habría cumplido 99 años. La primera carencia de una vida marcada por el trabajo fue su madre, que murió durante el parto.

“Tuvo una trayectoria movidita”, cuenta su hija, María Jesús Valero, en conversación telefónica con El HuffPost. Empezó a trabajar de labrador en el campo con 12 años y poco después empezó un periplo que le hizo pasar por Valladolid y Bilbao hasta que se asentó en Madrid con su familia. A su mujer la conoció en el pueblo, estuvieron juntos “hasta que la muerte los separó”, narra Valero.

Trabajó en la industria vallisoletana, en un alto horno y una metalúrgica bilbaína y después en la Pepsi-Cola de Madrid. Trabajaba de lunes a domingo, hasta el sábado en la línea de producción y el domingo de guarda. “Apenas dormía en casa”, cuenta María Jesús.

Cuando tenían 10 o 12 años, ella y su hermana le llevaban la comida los domingos en una tartera a la Pepsi-Cola y aprovechaban para pasar la tarde con su padre: “Él nos daba un refresco y nosotras tan contentas”. Le llevaban algún dulce de postre, pero más de una vez el padre se lo dejaba a ellas.

Entre él y su mujer sacaron adelante el hogar familiar, pero tuvo que dar muchas vueltas hasta poder volver al pueblo, que era el lugar que le gustaba “más que nada”, cuenta Valero.

Era un “cantarín”, continúa su hija. En el pueblo todos sabían cuándo había llegado El madrileñito, como le llamaban, porque los vecinos le escuchaban arreglar cualquier cosa en el patio de su casa mientras se marcaba un cante flamenco de Antonio Molina. “Siempre estaba cantando”, asegura su hija.

O bailando. “Mi padre podía bailar desde un tango hasta un pasodoble, con mi madre ganaron varios premios de baile en el pueblo”, narra Valero mientras el orgullo se filtra entre las palabras.

Le gustaba echar la tarde con los amigos jugando al dominó o a las cartas. Siempre quiso tener un hijo varón, pero tuvo que esperar a que naciera su nieto Abel, con el que se le caía la baba. “Él era feliz con su abuelo, pero el abuelo con el nieto ni te cuento”, sostiene Valero.

Gracias a Abel, Alfonso enfrentó un trauma al agua que le perseguía desde que era pequeño, cuando casi se ahoga en un río. “Desde entonces ni mar ni nada, hasta que llegó el nieto y con él sí que se metió en la piscina”, cuenta María Jesús.

Alfonso murió en una residencia del distrito de Usera, donde vivía cuando no estaba en el pueblo. Su vida de trabajo, baile y cantes se apagó el 26 de marzo de 2020: “Cuando cuento que tenía 96 años a veces me miran como diciendo ¿y para qué quería más? Pero es que él estaba bien, a lo mejor le tocaba, pero no morirse solo”, cuenta María Jesús con un nudo muy apretado en la garganta.

Hablaron varias veces con él por videoconferencia en sus últimos días. Su hermana Elena y ella le pedían al médico que le atendía que cuidara de él, porque tenía un problema de bronquios. Elena vivía a 100 metros de donde su padre, El madrileñito, se estaba muriendo.

La soledad de su padre al morir es una espina que María Jesús lleva “clavada”, afirma, aunque también dice que “hay que seguir para adelante”, pero recordando que tenían nombres y apellidos y que “les quitaron la vida”. Guarda en el recuerdo el último baile con su padre, en el pueblo, poco antes de la pandemia: “Bailé con él una salsa, con eso me quedaré”.

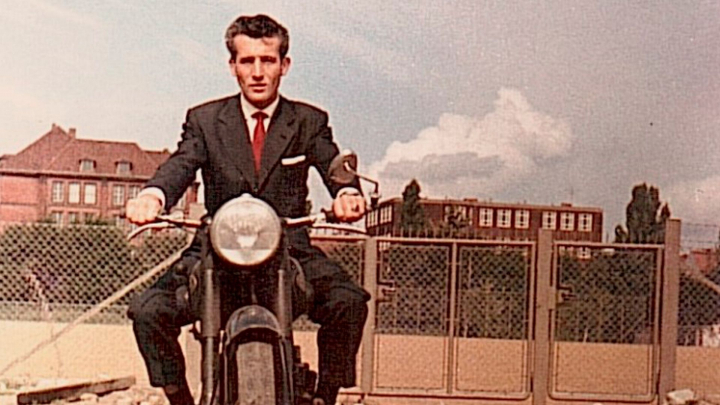

Juan Huertas Mateos

Por resistir, Juan aguantó hasta el derrumbe de la pensión donde vivía en Madrid a principios de los años 60. Una anécdota más para un hombre que apenas contaba seis meses y 16 días de vida cuando empezó la Guerra Civil.

Nació el 2 de enero de 1936 en Trujillo (Cáceres). Su infancia la marcaron las carencias en una Extremadura dolida de posguerra. Con los años aprendió el oficio de albañil y, tras la muerte de su padre, se trasladó a Madrid con su hermana y su tía en los años 50.

Era buenísimo en su trabajo, aunque siempre estuvo a merced de los “chapuzantes” que le iban contratando de pascuas a ramos, cuenta su hija, Mercedes Huertas, en conversación con El HuffPost. Tras recuperarse del derrumbe decidió seguir la estela de un tío suyo que le decía que en Alemania había trabajo. Y para allá que fue, dejando en Madrid a Pilar, su novia.

Las navidades del 62 volvió y la pareja decidió casarse. Querían irse a Alemania pero al cura eso no le parecía bien y no accedió a formalizar el matrimonio. “Entonces ellos dijeron que se iban a ir casados o sin casar y se armó el escándalo”, cuenta Mercedes. Al final, en las primeras semanas de 1963, se casaron y se marcharon de luna de miel a trabajar a Alemania.

Sin embargo, nueve meses después, con su primera hija en camino, decidieron regresar a Madrid con lo ahorrado. “Cogieron un piso chiquitito que fueron amueblando como podían”, cuenta su hija. Él siguió trabajando con los chapuzantes mientras su madre administrativa la economía familiar. Tuvieron cuatro hijos. “Nunca nadie nos puso la cara colorada por no pagar un recibo, si había para chicha bien, si no, patatas”, afirma Mercedes.

Juan siempre fue una persona “justa y alegre”, sostiene su hija: “Perdió más de un trabajo por no dejarse mangonear”. Abandonó la albañilería tras abrasarse la espalda con una cubeta de cemento caliente en las obras del metro de la capital.

Consiguió un contrato de vendedor callejero en un periódico adscrito al Ministerio de Cultura. Los mejores años de su vida empezaron cuando ese diario cerró y a él lo recolocaron como vigilante de sala en el Museo del Prado. Trabajó entre obras de arte desde 1985 hasta que se jubiló en 2001. “Se aprendió todos los cuadros y cuando íbamos a verle nos los iba explicando, era un lujo”, recuerda su hija.

La inquietud le acompañó toda su vida. Cuando se jubiló pidió un ordenador y se lanzó a escribir sus notas y textos. También se compró herramientas de zapatero para arreglarle el calzado a toda la familia. A sus nietos, que lo “cegaban” de amor les contaba las historias de los cuadros, además de trastear y jugar con ellos.

A pesar de que el Alzheimer empezó a afectarle, nunca se olvidaba de preguntar por sus nietos y bisnietos, así como por sus hijos “Siempre que le llamaba me preguntaba ‘¿Cómo está mi niña?’... Eso lo echo de menos…”, cuenta al otro lado del teléfono su hija, con razones de peso que impiden contener el llanto.

Le visitaban regularmente. Mercedes le vio por última vez el 6 de marzo de 2020. El 7 fue a verle otro de sus hermano. El 8 otro. El 9 ya no le vio nadie más. Murió el 6 de abril en una residencia del distrito de San Blas.

Mercedes ha perdido 15 kilos y envejecido 10 años en dos: “Yo no sé cómo murió, sé mil historias a cual peor y más cruel, necesito tranquilizarme, pero con justicia, con el olvido no se hace justicia”.

Antonia Bastida Jiménez

Murió el 24 de marzo de 2020 en una residencia pública de Alcorcón, pero su vida empezó 90 años antes en el Marruecos colonial de 1930, en la ciudad de Larache.

“No hablaba mucho de su infancia, pero siempre decía que fue feliz”, cuenta Mar Romero Bastida, su hija. Crecer en aquella época no era fácil, a los 10 años tuvo que abandonar la escuela para echar una mano en casa.

Años después, ayudando a su madre en una cantina que regentaba conoció a Esteban Romero, un joven manchego que se encontraba haciendo el servicio militar con los Regulares Marroquíes. Se enamoraron.

Entre los dos sacaron adelante una familia de cinco hijos que se criaron en Marruecos, una tierra que la familia sigue amando, cuenta Mar. Describe a su madre como una mujer “adelantada a su época” y a la que recuerda algo estricta cuando ella era joven. Quería que sus hijos estudiaran a toda costa. “Especialmente sus hijas, que tuvieran aquello que ella nunca pudo”, explica Mar.

Le encantaba el mar. Las vacaciones las pasaban siempre en la costa, primero en las playas marroquíes y después en las peninsulares, donde la familia se reunió definitivamente a finales de los años ochenta tras una serie de mudanzas que hicieron por fases.

Entre sus aficiones estaban la costura y la radio,“el transistor”, como lo llamaba ella, cuenta su hija. Confeccionaba la ropa de toda la familia. “Hasta los 20 años toda la ropa que vestí la había hecho ella”, afirma Mar. Podía hacer “desde ropa interior hasta una cazadora”. Tampoco perdía oportunidad para echarse a bailar, sobre todo los pasos “agarrados”, comenta su hija con cariño.

Siempre se levantaba temprano y se metía en la cocina a tomar un café, fumarse un cigarro y a escuchar su transistor, tenía especial devoción por las radionovelas. El vicio de fumar “lo cogió tarde, a los 45 años”, explica su hija. “En aquella época también era como un símbolo de libertad para las mujeres, y si mi madre amaba algo por encima de todo era precisamente eso”, asegura Mar, que no puede evitar emocionarse al recordar a su madre.

Fumó hasta los 80 años, lo que nunca abandonó fue el amor por sus diez nietos y cuatro bisnietos. A todos los conoció. “Le encantaban los niños, era muy dulce, muy cuidadosa. Dejaba muchas veces sus historias por atender a los demás”, opina Mar. También transmitió a sus hijos un amor enorme por los animales: “Siempre hubo perros, gatos y lo que fuera entrando en casa”.

La vio por última vez el 22 de febrero de 2020, cuando celebraron su cumpleaños con toda la familia. “Quise ir a verla después, pero justo me llamó mi hermano, que vivía cerca de la residencia, y me dijo que no fuera, que estaba cerrada”, narra Mar, que no recuerda el día exacto, aunque sin duda fue en marzo de 2020.

A Mar y su familia los médicos les dijeron que hacían todo lo que podían, pero también que con tantas llamadas “estaban interrumpiendo su labor”. No pudieron hablar con ella y aseguran que les mintieron. “Yo no puedo olvidar que mi madre murió sola, sin nadie que le diese la mano, que murió asfixiándose sin ser atendida en un hospital. No puedo olvidarlo”, sentencia Mar.

Su hija explica que Antonia era una persona “vital” que siempre le pidió a los suyos que las cosas que quisieran hacer con ella las hicieran en vida: “Y todo lo hicimos así, menos acompañarla cuando murió. Eso no pudimos”.

Carmen Bernal Herranz

Su nombre obedecía al santoral, por el día del Carmen. Fue una hija celebrada, la única chica de cinco hermanos. Llegó al mundo el 16 de julio de 1932 en Corralejo de la Sierra (Guadalajara) y su infancia fue feliz, aunque sin caprichos materiales.

Era muy habilidosa, desde pequeña suplió las carencias por sí misma, por ejemplo, cosiendo sus propias muñecas de trapo. Carmen se fue de su pueblo a Madrid con dos de sus hermanos mayores a los 16 años.

El cambio le encantó. Se sacó el título de modista. “Ella siempre decía se le juntaban el día y la noche cosiendo a la luz de una vela”, cuenta su hija Begoña. Cosía para Galerías Preciados y para algunos hospitales. No le faltó tiempo, sin embargo, para enseñar a usar la aguja y el hilo a todo el barrio de Hortaleza, donde vivía.

Cuando uno de sus hermanos contrajo leucemia tuvo que hacerse cargo, aprendió a poner inyecciones y, sin esperarlo, se convirtió en enfermera. Los vecinos con tratamientos que conllevaran alguna inyección le pedían que les pinchara.

“Mi hermana y yo acabamos por decirle que dejara de hacerlo, que si alguna vez pasaba algo que se le podía caer el pelo”, explica su hija. Dejar de ayudar a los demás era difícil para su madre, que “supuraba amor por cada poro de su piel”. “Siempre estaba solucionándole la vida de todos, la querían muchísimo, nunca nadie hablo mal de ella”, asegura Begoña con orgullo.

De pequeña iba al colegio al pueblo de al lado caminando con sus hermanos. Cuando nevaba, uno de ellos la llevaba colgada a la espalda. Allí conoció a su futuro marido, Julio. Después de un noviazgo a distancia mientras estuvo en Madrid, se casó y durante un tiempo volvió al pueblo, aunque por una enfermedad que contrajo su esposo tuvieron que mudarse de vuelta a la capital.

Sin embargo, a pesar del amor y la querencia de todos por ella, la vida de Carmen también tuvo episodios oscuros. Su hija lleva 12 años investigando la muerte en circunstancias extrañas de dos gemelos nenonatos que tuvo en la Clínica San Ramón de Madrid, famosa por haber sido un presunto centro de robo de bebés durante la dictadura. El médico que la atendió, Eduardo Vela, fue juzgado por el secuestro y las adopciones al margen de la Ley de otros recién nacidos en ese centro sanitario.

La sospecha de que le robaron a sus gemelos la acompañó siempre. Un episodio especialmente doloroso para una persona que tenía un amor desbordante por los niños. “Algo que no perdió nunca”, afirma Begoña, sus nietos pueden dar fe de ello.

Era una persona sentida, su hija recuerda cómo cuando ella era más pequeña, se sentaban a ver juntas la telenovela o La Casa de la Pradera y acababan llorando como magdalenas.

Carmen murió durante la madrugada del 2 de abril de 2020 en una residencia del sur de la capital, fue la fallecida número 60. “No había médico, la enfermera estaba de baja y solo había 3 auxiliares”, denuncia su hija, que señala a la directora de la residencia: “Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que tienes solo 3 auxiliares, en una residencia con 60 muertos y 200 residentes”.

Begoña sospecha que a Carmen, que padecía Alzheimer, no le daban de comer ni la aseaban. En aquel centro murieron 107 personas en total.

La confusión rodeó fatalmente la muerte de su madre. El 1 de abril por la mañana le dijeron que había dado negativo en covid, y esa misma tarde le dijeron que tenía una saturación de oxígeno de 75 y fiebre. “Esa saturación es la de alguien que se está asfixiando”. Todavía se pregunta: "¿Cómo asumes en horas que tu madre ya no está?”, narra emocionada.

A pesar del Alzheimer, nunca dejó de ser amorosa, siempre con una sonrisa. “No es que se pueda decir algo bueno de la enfermedad, pero por lo menos dejó de preocuparse”, sostiene su hija. Begoña la visitaba a diario y se pasaban la tarde “dándose abrazos y besándose”, aunque siempre en la habitación o el ascensor porque a le daba pena ver al resto de ancianos que no recibían visitas.

Al funeral solo pudieron ir Begoña, su marido y su hermana. “Llovía a mares, pero cuando llegó el féretro salió un sol espléndido”, cuenta su hija muy emocionada. El ataúd llegó golpeado y con cinta adhesiva parcheando algunos desperfectos. El nombre de su madre estaba escrito con rotulador. Nunca llegó a ver el cadáver.

La última vez que Begoña la vio fue poco antes de que todo estallara, en la residencia. La dejó “como siempre” en el salón donde cenaba: “No la besé por respeto al resto de residentes, pero sí que nos saludamos por última vez a distancia, yo desde la puerta y ella sentada en su sitio, me lanzaba besos con la mano, con su sonrisa y su mirada, que era puro amor”.

Para terminar de definir a su madre, su hija tira de una frase de La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes: “Había nacido con el don de resolver conflictos, de hacer que las cosas fueran más fáciles para los demás’, te puedo asegurar que esa era una de las características de mi madre”.

Luis Grela Antequera

Nació el 18 de octubre de 1942 en Madrid, aunque varios años de su infancia la pasó entre Galicia y la capital, cuentan sus hijas Laura y Marta, que le recuerdan con un pincel en la mano.

Estudió artes en la escuela de cerámica que se encuentra en las inmediaciones del teleférico madrileño, y aunque empezó a trabajar antes, su carrera de forillista (constructor de decorados para cine y televisión) la inició sobre los 19 años. Toda su trayectoria fue en RTVE. “Hizo decorados para cine, televisión, series, de todo”, cuentan sus hijas en conversación telefónica.

Ellas estaban “abonadas” a los payasos de la tele y otros programas de la época, cuentan entre risas, ya que su padre las llevaba a todos ellos.

A su mujer, una buena amiga de una prima de Luis, la conoció en una fiesta de Nochevieja. Se casaron tarde para su época, rozando los 30.

Sus hijas recuerdan que en las vacaciones en familia, en el coche, siempre iban las maletas y los lienzos, pinceles y todas las herramientas que su padre utilizaba para pintar. “Teníamos cuadros de todos los sitios por donde íbamos, si era a Cazorla, paisajes de Cazorla; si era Galicia, paisajes de Galicia…”, cuentan las hermanas.

Al final había por su casa tantos cuadros que no sabían qué hacer con ellos. Recuerdan a su padre con un carácter “fuerte”, pero al mismo tiempo como una persona muy divertida, con un humor muy inteligente e irónico. Le encantaba leer libros de historia e historia del arte.

Como trabajaba de tarde, cuando las hermanas eran pequeñas, él se encargaba todas las mañanas de levantarlas, vestirlas, hacerles las coletas, darles de desayunar y llevarlas al colegio de lunes a viernes. Eso sí, los fines de semana era el último que se levantaba de la cama. Los domingos las llevaba a escuchar conciertos de música clásica al Teatro Real.

Le encantaban los animales. “En casa tuvimos de todo, perros, gatos y hasta una liebre y una urraca”, cuentan sus hijas, que aseguran que todo lo que se encontraban se lo llevaban.

Luis ingresó en una residencia de Villanueva de la Cañada el 31 de enero de 2020 y no debía pasar allí mucho tiempo. Fue una decisión temporal mientras que sus hijas buscaban una casa adaptada para que pudiera vivir de manera independiente, ya que sufrió un ictus en octubre de 2019 del que aún se estaba recuperando. El plan era mudarse todos juntos a una casa en el campo, que a Luis le encantaba.

El padre de Laura y Marta detestaba el sitio, no le gustaba ni cómo le trataban ni la comida ni nada. “Estaba todo el día en el gimnasio para recuperarse cuanto antes para salir de allí”, cuentan sus hijas. No pudo hacerlo por apenas unos días. Ya estaba apalabrada la compra de la nueva vivienda cuando se cerraron las residencias.

El 24 de marzo, días después de que empezara el “huracán covid”, como lo denomina Laura, Luis las llamó para decirles que se encontraba acatarrado, con fiebre y tos.

Desde la residencia les dijeron que estaría bien cuidado, pero la comunicación con el centro se volvía cada vez más caótica y confusa. “Nos llegaron a decir que éramos nosotras las que teníamos que llevar las pruebas al hospital para que vieran si era positivo, después de hablar con el jefe de microbiología del Puerta del Hierro me dijeron que si les estaba gastando una broma”, cuentan sus hijas.

Tienen grabadas las llamadas con la residencia, en las que les niegan la posibilidad de llevar a su padre a un hospital por sus propios medios: “En aquel momento no sabíamos que había un protocolo, llegamos a pensar que si decían que se iban a ocupar y que allí estaba mejor, cómo no iba a ser así”. Ni en sus peores “pesadillas” se hubieran podido imaginar un engaño semejante.

El informe médico del 3 de abril reza: “El paciente intenta tirarse de la cama, se le administran tres gotas de halopiderol, siendo esto poco efectivo”. El halopiderol es un antipsicótico que en nada podía ayudar a Luis. “Yo estoy segura de que si mi padre hubiera podido se hubiera levantado de la cama y se hubiera tirado por la ventana, estuvo 11 días con covid sufriendo”, asegura Elena.

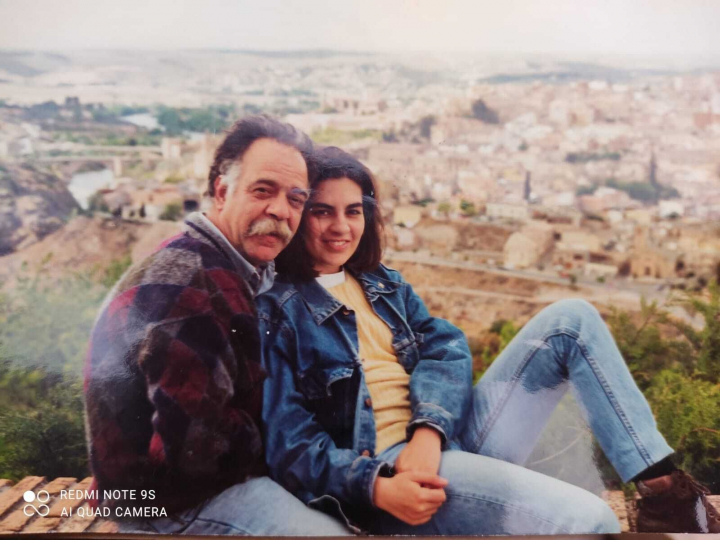

Eduardo Villanueva y Paz Sanz

Su unión no podría tener un origen más castizo. Se conocieron en la verbena de La Paloma, en el agosto de un Madrid de finales de los años 50. Él era madrileño de pura cepa, lo confirmó después de reconstruir su árbol genealógico, llegó hasta su tatarabuelo. Ella de La Pedrezuela, un pueblo de la comunidad.

Murieron en una residencia de la Comunidad de Madrid el 6 y el 8 de abril de 2020 como estuvieron desde que se conocieron, juntos, cuenta su hija María.

Eran “el uno para el otro”: “Nunca les vi discutir, ni regañarse ni pelearse ni insultarse”.

Eduardo trabajó en una papelería, en un taller mecánico, de electricista y por último en una empresa que suministraba oxígeno a los hospitales madrileños hasta que se jubiló. Su madre estaba empleada en la base aérea estadounidense de Torrejón.

“Mi madre allí entraba en contacto con un mundo que en España no existía aún. Conoció las compresas, los tampax, electrodomésticos…”, relata María. También sacó de allí una cámara de fotos que acompañó a la familia en sus viajes.

Conocieron toda la comunidad de Madrid y muchos lugares de España, pero lo que les gustaba eran las playas del Levante.

Que el viaje fuera un periplo no les detenía, sostiene María: “Nos levantábamos a las cinco de la mañana, cogíamos el coche y empezábamos el viaje, parábamos a medio camino a comprar el pan y nos hacíamos un bocata de tortilla de patatas con pimientos, llegábamos a las siete de la tarde”.

Paz dejó de trabajar cuando fue madre, su padre iba siempre “de casa al trabajo y del trabajo a casa” y María afirma que estaba “entregado a su familia y a su mujer”. Al matrimonio le encantaba la música y el teatro, y Eduardo era una persona “bromista y siempre preocupada por los demás”.

Ellos decidieron entrar en la residencia y juntos por voluntad propia. La última vez que María comió con ellos fue el sábado 7 de marzo de 2020. Al día siguiente se enteró por las noticias del cierre de los centros de día, y temiendo que también cerraran las residencias decidió llevar a sus padres comida y ropa para que no les faltara.

El lunes 9 ella y su marido fueron directos para allá. A medio camino su padre la llamó al móvil para decirle que no la iban a dejar entrar, que habían cerrado. En la residencia consiguió entregar la comida y la ropa. También dejaron bajar a su padre para ver a su hija: “Me dijeron que nos quedáramos en la recepción, pero yo le saqué un poco a la calle para que le diera el aire”.

Hacía un día de sol, muy bonito, recuerda María. Le explicó a su padre que había un virus muy duro que estaba haciendo estragos y que hiciera todo lo que le dijeran en la residencia. Cuando se despidieron no le dejaron subir a su habitación ni a su madre que bajara para despedirse. La última vez que vio a su padre, caminaba rumbo al ascensor acompañado por un celador que le llevaba la comida y la ropa que le habían llevado.

Como en el resto de las historias, después empezó la falta de información. No conseguía hablar con su padre por más que le llamaba al móvil.

Un día le contactó una enfermera para informarle de que Eduardo se había caído dos veces y para preguntarle si tenía alguna enfermedad.“Mi padre no tenía ninguna, solo estaba en lista de espera para operarse de una catarata en un ojo”, asegura su hija. Ahí empezó a sospechar que tenía covid.

No pudo hacer ni una videollamada con ellos. En la residencia, cuando le cogían el teléfono, le decían que no llamara, que no daban abasto. Un día por fin, al llamar a su padre, descolgaron, pero no era él. ”Era una chica, nunca supe quién, que estaba con ellos dándoles de comer”, cuenta María. Le pasaron con su padre y este solo alcanzó a decir: “Ay, no puedo… Ay, no puedo”.

Fueron las últimas palabras que escucho de él. Su madre murió el día 6 de abril y su padre, el 8. El cumpleaños de María es el 7, aunque afirma que con esas dos fechas fatídicas asediándolo, ese día “ya no es su cumpleaños”.

Algunas de las pertenencias de sus padres nunca aparecieron, ropa, zapatos, pero lo que más le “duele” a María son las 4 alianzas de sus padres, las de su boda y las del 50 aniversario.

Consiguió que la funeraria organizara un entierro conjunto, algo harto complicado en aquellos días en los que la muerte campaba a sus anchas.

María no se pudo despedir, no supo si estaban juntos en el mismo momento de la muerte, si estaban dormidos o despiertos, de su cabeza no puede quitarse la idea de que fue “un sufrimiento que no está escrito”.

Pide justicia para sus padres, pero no solo por ellos, sino por todos los que murieron de una forma “tan indigna y miserable”, bajo las pautas de un protocolo que los empujaba a la muerte y los discriminaba. Es contundente: “Yo entiendo el triaje, pero no la masacre. Había un protocolo… fue un genocidio”.