Pensaba que estaba poseído por el diablo. La verdad sacudió mis creencias más profundas

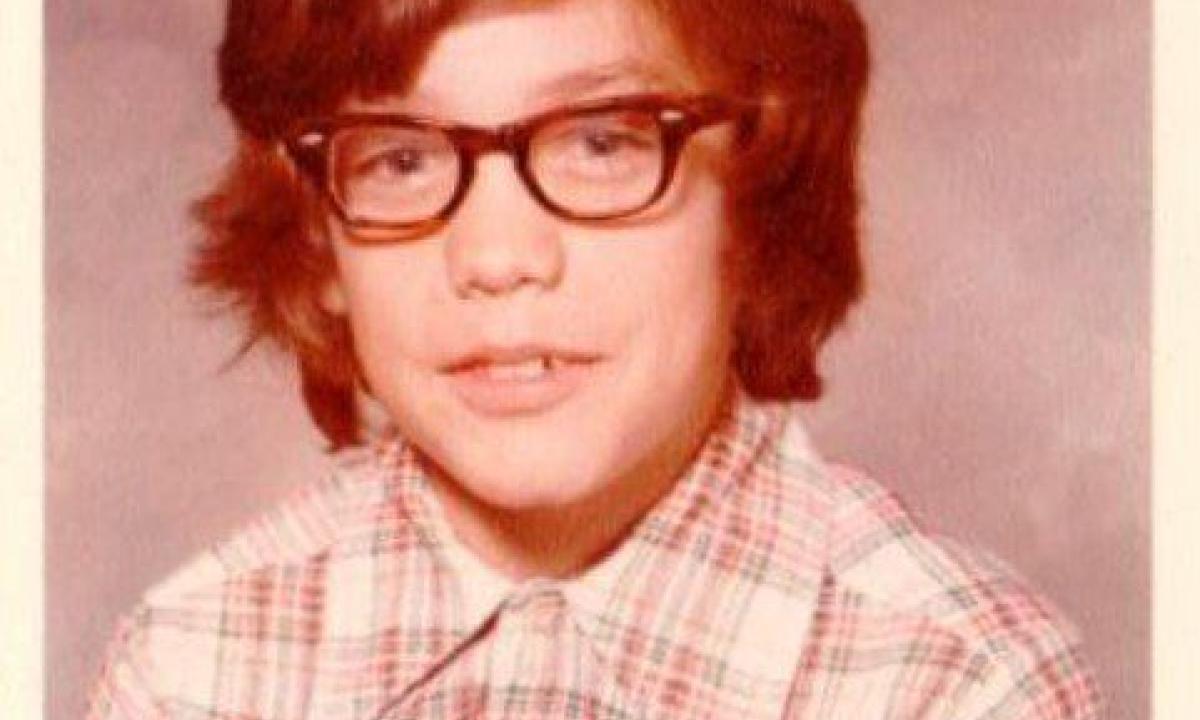

En 1975, cuando iba a quinto de primaria en St. William Elementary, un colegio católico de Cincinnati (Estados Unidos), el diablo empezó a visitarme. O al menos eso creía yo.

Cuando me sucedían estos episodios, sentía como si mi cerebro vibrara y se convirtiera en hormigón desde dentro hacia fuera. No perdía la consciencia, pero me encerraba en mí mismo y me sentía incapaz de hablar. Mi realidad se retorcía de forma absurda y terrorífica. Casi todo lo que veía cambiaba de forma o lo registraba en mi cerebro como si fuera otra cosa. Por ejemplo, un profesor podía convertirse en un lagarto, un lapicero en una espada y un árbol en un dinosaurio.

Tras cada episodio, me quedaba con una sensación horripilante y un dolor de cabeza monstruoso que hacía que estuviera distraído y agitado durante horas. Y, aun así, tan aterrorizado como estaba, no le decía a nadie lo que me ocurría. Ni a mis padres ni a ninguno de mis profesores ni a mis hermanos ni a los párrocos. En parte, era porque me costaba encontrar las palabras adecuadas para describir lo que me sucedía. Y, al principio, me preguntaba si de verdad sucedía o si tal vez era solo mi imaginación desbocada.

Unos pocos meses después de mi primer episodio, sentí una "visitación" en la capilla de St. William Church, donde íbamos con el colegio todas las semanas a misa y donde empecé a sospechar (y a preocuparme) de que lo que me sucedía era obra del diablo. En mi mente impresionable e inocente de 12 años, tenía todo el sentido del mundo: ¿Qué —o quién— más podría penetrar los muros de caliza y el campo de fuerza espiritual de la casa de Dios y abrirse paso en mi interior? Cuanto más lo pensaba y meditaba sobre las cosas que me enseñaban en el colegio sobre el diablo, más sentido tenía.

Es más: mis alucinaciones empezaron más o menos un año después de que estrenaran El exorcista en el cine. Aunque era muy joven para ver la película, había oído hablar sobre ella y había entendido por error que se trataba de un documental muy preciso. Aunque mi cabeza no daba vueltas ni echaba vómito verde, las cosas que estaba experimentando eran increíblemente vívidas y desafiaban toda lógica. Tenía razones de sobra para creer que quizás pronto empezaría a mostrar el mismo comportamiento desagradable y terrorífico que la niña de El exorcista.

Estaba aterrorizado, pero también más convencido que nunca de que tenía que mantener en secreto mi problema. Temía que si nadie descubría que estaba poseído, pensarían que estaba loco y me mandarían a un psiquiátrico, y si me creían, tendría que enfrentarme al hecho de ser visto yo mismo como el mal.

Al tiempo que escondía mi posesión, me negué a aceptarla. Luché contra ella. Duramente.

Me embarqué en un plan de tres partes para fortalecer mi cuerpo, mi mente y, sobre todo, mi espíritu. Para mejorar en el aspecto físico, empecé a correr fondo. Salí a correr todos los días durante años. Mi dedicación dio sus frutos. En 8º grado (2º de ESO) gané un campeonato católico de atletismo que consistía en una carrera de una milla por la ciudad y, en noveno, corrí una maratón en 3 horas y 15 minutos. Esperaba que Dios estuviera complacido.

Para potenciar mi mente, me esforcé más en el colegio de lo que seguramente me habría esforzado en otras circunstancias y saqué casi todo sobresalientes gracias, en parte, a que aproveché prácticamente cualquier oportunidad que se me presentó de subir nota.

Pero claro, lo que más fomento necesitaba era mi espíritu. Rezaba varias veces a lo largo del día y me presentaba voluntario para hacer de monaguillo en todas las misas que podía. Eso incluía las temidas misas semanales de las 6:30 de la mañana, pero así esperaba demostrarle a Jesús que creía en él y que quería recibir su gracia.

Mi superarma para mi problema supersecreto eran los autoexorcismos, los cuales me hacía en mi dormitorio o, si no había ningún familiar en casa, en el comedor. Ponía la Biblia de mi familia sobre la mesa y encendía una vela votiva (que, irónicamente, había robado de la iglesia). Con un rosario pendido del cuello, hacía la señal de la cruz, me rociaba con agua bendita que había cogido del colegio y recitaba oraciones. Luego sostenía un trozo de rebanada de pan de molde sobre la llama de la vela. En mi joven mente, este proceso convertía el pan ordinario en una hostia consagrada contra el diablo. Me comía el pan, recitaba unas cuantas oraciones más y escondía rápidamente todo el equipo que usaba en mis autoexorcismos antes de que volviera mi familia.

Estaba desesperado por liberarme de mi problema y llevaba una doble vida con la esperanza de ser rescatado del diablo. Aun así, mis esfuerzos por vivir una vida buena y pura no siempre tenían éxito. Como la mayoría de los chicos de mi edad, tenía pensamientos impuros sobre chicas de forma casi constante. A veces cogía dinero del bolso de mi madre para comprar chucherías. En el instituto, empecé a beber cerveza (mucha cerveza) los fines de semana.

Por eso pensaba que mis esfuerzos por purificarme no tenían éxito. Desde 5º grado hasta 10º, las visitas del diablo se hicieron más frecuentes. Aunque nada de lo que hacía parecía ayudar, me preocupaba que dejar de hacerlo invitara a Satán a volver aún más fuerte. Y un día lo hizo. Esta vez fue la gorda.

En un seminario de liderazgo en Columbus (Ohio), a 160 kilómetros de casa, el diablo me volvió a visitar. Esta vez, sin embargo, cuando el episodio terminó, me desperté en la parte trasera de una ambulancia. Empecé a llorar. Estaba asustado y di por hecho que me estaban llevando al psiquiátrico que me atormentaba en mis pensamientos. Pero, evidentemente, me estaban llevando al hospital, donde me hicieron pruebas, incluido un encefalograma y un escáner cerebral. Recuerdo haber pensado que esas máquinas sofisticadas no podrían detectar el problema real. Belcebú era demasiado listo.

En eso, al menos, tenía razón. Esos aparatos tecnológicos no desvelaron que estuviera poseído. Lo que sí descubrieron, sin embargo, fue que había sufrido una convulsión tonicoclónica generalizada, la primera. Me diagnosticaron epilepsia que, según dijeron, podía haber sido causada por alguna lesión cerebral durante el parto. Resultaba que el diablo no estaba tomando el control de mi mente, sino que mi mente estaba enloqueciendo por sí sola. No tenía nada de espiritual o metafísico.

Me sentí aliviado al descubrir que no estaba poseído y que por fin había un nombre para lo que me provocaba estos episodios, pero seguía siendo muy escéptico. Por una parte, aunque mis pequeños episodios de alucinación terminaron (lo relacionaban con el hecho de soñar despierto en la infancia, no con la epilepsia), durante varios años después seguí sufriendo episodios, pese a los medicamentos. Me preguntaba si todo esto podía formar parte del plan de Satán, para hacer las veces de pantalla de humo neurológica. Además, había pasado unos seis años enrolado en una épica batalla del bien contra el mal. Aceptar que me había estado engañando a mí mismo durante todo ese tiempo era duro.

Por loca que pudiera parecer mi creencia en la posesión demoníaca, a día de hoy sigo pensando que fue, en muchos aspectos, una conclusión racional e incluso obvia a la luz de las circunstancias. En mi burbuja católica, Dios y Satán estaban muy presentes en este mundo. Para valorar cómo pudo llegar un niño a una conclusión así y luego ir tan lejos para mantenerlo en secreto y autoexorcizarse, hay que pararse a pensar en la visión católica del mundo. Como ha escrito el teólogo Andrew Greely, los católicos creen, en esencia, que los objetos, sucesos y las personas pueden revelar la gracia de Dios (o su ausencia).

Si perdíamos algo, le rezábamos a san Antonio, quien nos guiaba hacia la cartera, las llaves o lo que fuera que hubiéramos extraviado. Una monja de mi colegio de primaria nos daba a cada alumno de su clase una botella reciclada de mosto de la marca Welch rellena de agua bendita. Usábamos esa agua para bendecirnos a nosotros mismos antes de los exámenes del colegio y cuando orábamos en casa por la noche.

La gente de mi barrio obrero hasta pagaba para obtener el favor y la influencia del todopoderoso y para protegerse del diablo. De hecho, yo tenía un trabajo después de clase que consistía básicamente en vender favores de Dios. Por 5 dólares podías acudir a la rectoría de St. William, la residencia de los sacerdotes, y pagar para que dieran una misa en nombre de alguien. De este modo, le sería concedida una bendición a esa persona, ya fuera una ayuda para encontrar un nuevo trabajo, para recuperarse pronto tras una operación o para concebir un hijo. Las peticiones de menor importancia, como podía ser que hiciera buen tiempo durante el próximo partido, podían hacerse encendiendo una vela votiva en la iglesia por 25 centavos.

Y en una ocasión que sigue siendo uno de los mayores momentos católicos que recuerdo, una pluma cayó poco a poco desde las vigas de la iglesia durante una boda de mi familia. En la recepción, solo se oía hablar sobre la pluma, sobre cómo, de algún modo, se había tenido que desprender de las alas de un ángel que había venido a concederle las bendiciones de Dios al nuevo matrimonio. Es una sensación agradable, casi poética, incluso para un ateo como yo. La posibilidad de que probablemente fuera una pluma de paloma no pareció pasarle por la mente o importarle a nadie.

Así que al final, veíamos el mundo como un escenario en el que Dios y Satán combatían a pequeña y gran escala. Todo lo bueno provenía de Dios, de sus ángeles y de sus santos. Todo lo malo provenía de Satán y sus demonios.

¿Que si estoy enfadado con la Iglesia por su mundo de fantasía y lo que me hicieron pensar? En realidad no. La Iglesia, mi familia y la comunidad me guiaron hacia la bondad y la luz en lugar del mal y la oscuridad. Y les estoy agradecido por eso. Sin embargo, mi experiencia luchando contra Satán al final me apartó de la Iglesia y de la religión en general y cambió por completo mi forma de ver el mundo y, en muchos aspectos, mi vida. ¿Cómo podía un dios omnisciente y omnipotente que ama a todo el mundo permitir que sufriera como lo hice? Es más, ¿cómo podía permitir semejante dios benévolo que existiera el mal? (A los que arguyen que nuestro libre albedrío ―y las malas decisiones que permite― tiene la culpa parece que se les olvida todo el sufrimiento que hay en el mundo y que no es culpa de nadie).

Mis experiencias también me han dado un inmenso aprecio por la ciencia y su capacidad de explicar el mundo. La humanidad creía tiempo atrás que la Tierra era el centro del universo. Era una creencia que tenía mucho sentido entonces. Al fin y al cabo, ¿por qué no iba a ser el centro del universo el planeta al que llaman hogar los seres hechos a imagen y semejanza de Dios? Son muchas las cosas que pueden tener sentido en su superficie, pero no en el núcleo.

Mi batalla con Satán tenía cierta lógica si se enmarcaba en los grandes relatos de mi fe. Sin embargo, conforme cavaba más hondo, básicamente para convertir esos relatos religiosos en algo más que historias para mí, acabé vacío. Esto no significa que ya no respete a quienes eligen ser creyentes. Tampoco significa que no eche de menos ciertos aspectos de mi religión, como los rituales y los acontecimientos comunitarios.

Tengo 4 hijas, entre ellas dos gemelas de 10 años que van a un colegio católico (tras haber estado en un colegio preescolar judío). No participan en los sacramentos, como la primera comunión y la penitencia, pero no tengo ningún problema con que estén expuestas a los principios básicos del catolicismo. Tendrán mucho tiempo para darse cuenta de lo que significa la fe para ellas, pero vigilo muy de cerca cualquier indicio de que se encierren en sí mismas. Si detecto cualquier señal, no las llevaré a la iglesia, las llevaré al médico y combatiré el impulso de encender una vela por el camino.

Steve Kissing ha escrito la obra Running From the Devil(Escapando del diablo), donde cuenta las memorias de su infancia.

Este post fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.