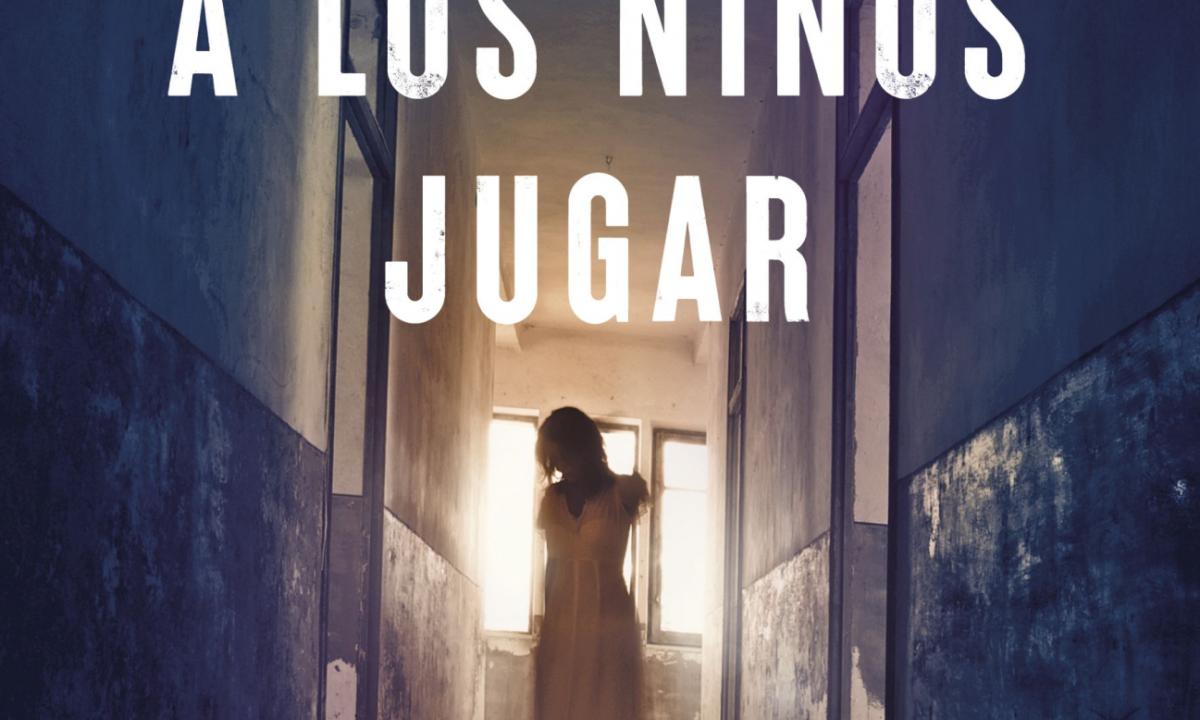

No oigo a los niños jugar

Soy de las que creen que algunas historias buscan quién las escriba.

Soy de las que creen que algunas historias buscan quién las escriba, y estoy convencida de que la que llena las páginas de mi última novela, No oigo a los niños jugar, publicada por Roca Editorial, me persiguió de manera incansable hasta dar conmigo.

Todo empezó hace cinco años, cuando la fundación para la que trabajaba decidió enviarme a un nuevo destino en Madrid. Las salas y despachos donde debía atender a menores y familias con trastornos sociales y psicológicos se ubican dentro de un edificio invisible desde la calle. Para acceder a él, es necesario cruzar una pequeña puerta metálica de color verde instalada en un muro de cemento gris y recorrer un jardín destartalado que acaba frente a una enorme construcción de arquitectura franquista. La edificación es imponente e intimidante; se compone de cinco plantas repletas de ventanas grandes e idénticas que te miran como ojos inquisitivos. En la parte central, una amplia escalinata conduce a la puerta de acceso.

Enseguida me contaron que se trata de una antigua residencia de niños sordos, que estuvo abandonada durante algunos años, y que los dos pisos superiores continúan cerrados. Semanas después, cuando ya había tomado confianza con el personal, me hablaron de la monja de la campana, alguien a quien nadie había visto pero muchos aseguraban haber oído, y de Fernandito, un niño que murió en un accidente.

Algunas zonas del interior del edificio daban más miedo que su parte externa. Encontré escaleras de servicio en desuso que guardaban en sus descansillos muebles antiguos; salas repletas de objetos destinados para el estudio del sonidos, y frases escritas en puertas ocultas.

Y, con todo eso, tenía que ir cada mañana a trabajar.

Un día, mis compañeros y yo nos colamos en esas dos plantas aún deshabitadas. Recorrimos los largos pasillos y entramos en varias habitaciones. En algunas de ellas encontramos camas todavía vestidas y dibujos infantiles adornando las paredes. En otras, peluches y juguetes. Íbamos sacando fotografías y vídeos con nuestros teléfonos móviles para enseñarlas después a los asustadizos que no se habían atrevido a acompañarnos. Durante la visita no sucedió nada extraño, pero no podíamos evitar que nos acompañaran los nervios y las risitas intranquilas durante el recorrido. Solo después, cuando vimos las fotografías, encontramos la imagen de un niño en una de ellas: Fernandito.

Las leyendas sobre los antiguos habitantes de aquella enorme casona no paraban de repetirse y me di cuenta de que me estaban buscando. Poco a poco empezó a crecer dentro de mi cabeza una historia repleta de personajes. Por un lado, los niños que habían vivido antes en la residencia y eran propietarios de aquellos dibujos y juguetes que habíamos encontrado en los dormitorios. Por otro, un grupo de jóvenes en tratamiento psiquiátrico rechazados por la sociedad. Todos ellos ficticios.

Decidí convertir el edificio en clínica y empecé a recorrerlo para conocer cada uno de sus rincones. Cada día, cuando acababa mi jornada laboral, salía por un ala diferente descubriendo así nuevos pasillos y salas. Durante el camino de regreso a casa, no podía evitar que mi cabeza fuera urdiendo tramas y escenas que, en cuanto llegaba a mi despacho, tecleaba en el ordenador. Más de una vez me pasé de parada de metro.

Esta novela mezcla dos mundos: el de jóvenes actuales con trastornos mentales, y el de menores, de una época anterior, con discapacidad auditiva; todos ellos marginados por ser diferentes. Ese es su punto de unión. Nos permite conocer de cerca la singularidad de distintas patologías mentales a través de un grupo de chicos y chicas con adicciones, obsesiones y dependencias emocionales que no pueden gestionar sin ayuda profesional, y tomamos de la mano a dos pequeños niños sordos que fueron abandonados por sus familias y criados dentro de la residencia.

La historia transcurre en dos tiempos distintos que se unen a través de un personaje: Alma. Ella es la única que parece ver a esos dos niños que deambulan por algunos rincones de la clínica. Durante toda la novela juego con la idea de que únicamente existan en su cabeza, incluso ella misma duda en alguna ocasión.

He disfrutado mucho durante el proceso de escritura de No oigo a los niños jugar, supongo que por estar inmersa diariamente en los diferentes escenarios que describo en ella. Decidí utilizar distintas voces para lograr una sugestión constante durante su lectura. Así, en los capítulos donde nos encontramos en la clínica junto a los adolescentes ingresados en ella, es Alma, una joven de 17 años, quien nos muestra en primera persona sus percepciones sobre sí misma, sus compañeros, y todo lo que la rodea, incluidos esos dos niños. En otros momentos, es uno de esos pequeños quien, hablando directamente con el otro, nos permite conocer su propia historia y la de otros personajes claves para el desarrollo de la trama.

En cada una de mis novelas he puesto toda mi ilusión y mis ganas para intentar sorprender a lectores y lectoras. En esta he querido, además, complacer a esos personajes que iban surgiendo en mi cabeza y me pedían a gritos dentro de ella que escribiera su historia.

A partir de ahora, la novela es tanto suya como vuestra.