Los 70 años de Ana Belén

Al celebrar su cumpleaños celebramos también que, al fin, las mujeres de su edad, de cualquier edad, siguen pisando los escenarios, las calles y las tribunas.

Nunca imaginé, en aquella adolescencia de pueblo en la que descubrí a Ana Belén, que me acompañaría a lo largo de mi vida y que llegaría un día, en otro siglo, en el que la vería cumplir 70 años. Y no retirada de los escenarios, ni huida de los focos como una diva atormentada, sino más entregada que nunca a las tablas en las que Pilar —perdón, Ana— se liberó felizmente de Zampo.

Cuando me la encontré en los vinilos que había en casa de mis tíos, cantándole al hombre del piano y a un Brasil de músicas infinitas, las mujeres de 70 que yo había conocido no brillaban en lo público, ni ocupaban portadas, ni resultaban atractivas para la mayoría. Para mí, y para la sociedad de entonces, las que llegaban a esa edad tenían más que ver con las abuelas cuidadoras y resignadas, con las señoras de moño bajo y muchos silencios, con las solteronas que se habían quedado para vestir santos o con, en el mejor de los casos, mujeres solas que habían pagado un alto precio por su independencia.

No obstante, en mis sueños de adolescente dubitativo, Ana era alguien sin edad, una voz lejana y cálida que, sin embargo, yo creía que cuando salía de su garganta se dirigía solo a mí. Una mujer que pisaba fuerte y que, sin saberlo entonces, me ayudaba a entender que la imaginación es el alma de la vida y que, cultura mediante, no importan los años, ni las canas, ni las fragilidades del cuerpo.

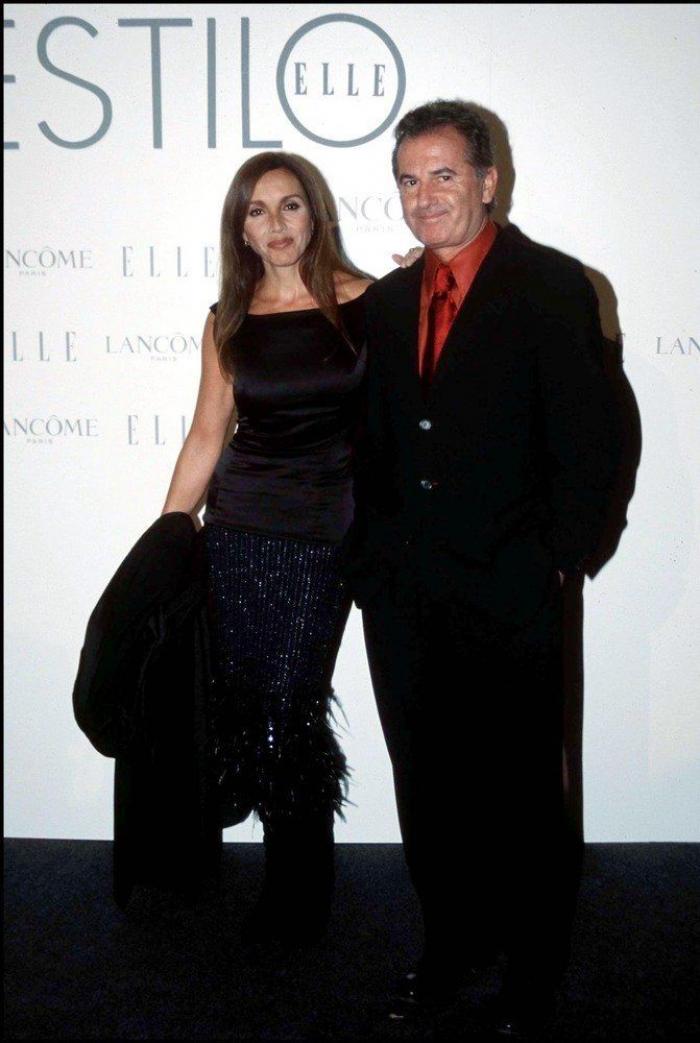

Fui creciendo, y a golpes de vida me fui convirtiendo en el macho disidente que ahora soy, tan vulnerable como imperfecto. Ana continuó colándose por las rendijas de mis ventanas, entre las páginas de mis libros, en cada pliegue de esos que en mi piel me iban marcando el tiempo y la respiración. La seguí en conciertos, estrenos y homenajes. La esperé a la puerta de los teatros y me colé en su camerino. Sentí que mi aliento era parte del suyo cuando la veía abanderando causas en esta nuestra España camisa blanca de la esperanza. La adoré en sus errores y la comprendí en su distancia de ser inseguro y quebradizo. Fiel a su promesa de no ser nunca un juguete roto. Para envidia de tantos y tantas a quienes cuesta entender que la suma de talento y trabajo comprometido suele dar como resultado la excelencia.

Ana Belén, en este mayo en el que al fin empiezan a abrirse los balcones, cumple siete décadas desde que naciera por obra y arte de un cocinero y una portera. Lejos de pensar en su jubilación, continúa encadenando mujeres sobre las tablas: Eva y la próxima Cleopatra. Como antes fueron Fortunata, Desideria, Fedra, Adela o Mari Gaila. Mirándola a ellas entiendo mejor por qué la admiro tanto, aún con ese fervor tan infantil del que un día convenció a sus padres para que lo llevaran a la capital, a Córdoba, para ver en el cine Alcázar La corte de faraón.

Tal vez mi pasión por ella tenga que ver con todo lo que su cuerpo frágil nos ha contado, con las vidas que ha encarnado, con los versos que ha cantado y que, al compartirlos, los ha hecho también nuestros. Desde un país que nacía a la democracia en aquellos tiempos del capitán Brando al de un Madrid que supongo le duele, y mucho, pasando por tantas décadas en las que nunca tuvo reparo en posicionarse, rodeada siempre de amigas y amigos admirables. A quienes siempre envidié desde mi deseo de compartir con ella una merienda de té y mermeladas.

Ana cumple 70, cuando yo ya he pasado el medio siglo y cuando mi hijo anda buscando versos de amor para una Pilar, en una de esas jugadas del destino que darían para una letra del asturiano. Al celebrar su cumpleaños celebramos también que, al fin, las mujeres de su edad, de cualquier edad, siguen pisando los escenarios, las calles y las tribunas. Con la autoridad que otorga la fidelidad a las convicciones y el prestigio ganado a fuerza de madrugones y kilómetros.

La niña de la calle del Oso a la que su madre, sin haber leído a Virginia Woolf, le recomendó que fuera económicamente independiente, es hoy una joven mayor, como dice mi querida Amparo Rubiales. La mujer que se convirtió, muy a su pesar, en símbolo de un país que en poco más de 40 años ha conseguido, pese a queden cuentas y violencias pendientes, que las mujeres ya no tengan que ser esclavas del señor. Por más que el mundo neoliberal de los deseos insista en presentarlas como objetos disponibles que cotizan más en función de sus pocos años.

Una eterna juventud que solo existe en las almas que se resisten a quedarse quietas, en el movimiento de las alas que a Ana le brotan en la espalda cada vez que coge un micrófono, en las equivocaciones y en las arrugas. Esas que asoman triunfantes en su rostro cuando ríe a carcajadas, sin filtros de portada, y nos descubre toda la inteligencia que habita dentro de su calavera. Las huellas del Madrid de cines en blanco y negro, las de la Cuba de Guillén, las de los montes verdes de Víctor y, en fin, ojalá también, la de tantas y tantos que, como yo, la seguimos teniendo como esa isla en la que todavía es posible naufragar.