El 'Acuerdo del Siglo': un plan a mayor gloria de Israel que ningunea a los palestinos

La propuesta de Trump para acabar con el conflicto no es más que una gigantesca concesión a su aliado, que no contempla ni una reivindicación de la otra parte

El plan de paz de Donald Trump para el conflicto palestino-israelí es una doble mentira. No es un plan o una hoja de ruta, sino un documento de parte redactado para contentar al aliado israelí, un “lo tomas o lo dejas”. Y no es de paz, sino una imposición, únicamente recoge las exigencias de uno de los dos adversarios en litigio y, por tanto, no puede más que generar amargura en el otro implicado, que no ha estado presente ni en la foto.

Tres años ha habido que esperar a que el presidente de EEUU desvele el que llama de forma rimbombante el Acuerdo del Siglo, un documento que ha pilotado su yerno, Jared Kushner -judío norteamericano con numerosos intereses empresariales en los asentamientos israelíes en suelo palestino pero escasísimo conocimiento global del problema-, y cuyas líneas maestras dejó entrever ya en junio pasado. Nada ha cambiado desde aquel borrador: Israel se lo lleva todo y Palestina, sólo vagas promesas y una inyección de dinero con la que silenciar sus reivindicaciones, viejas de más de 70 años.

Lo que dice el documento

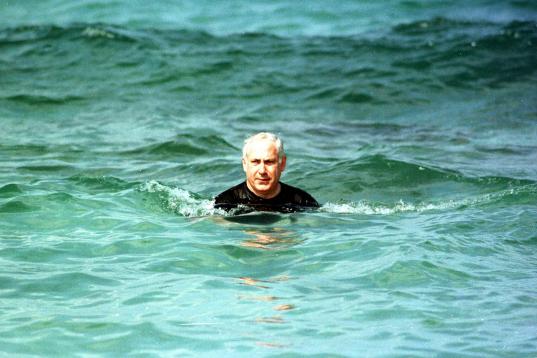

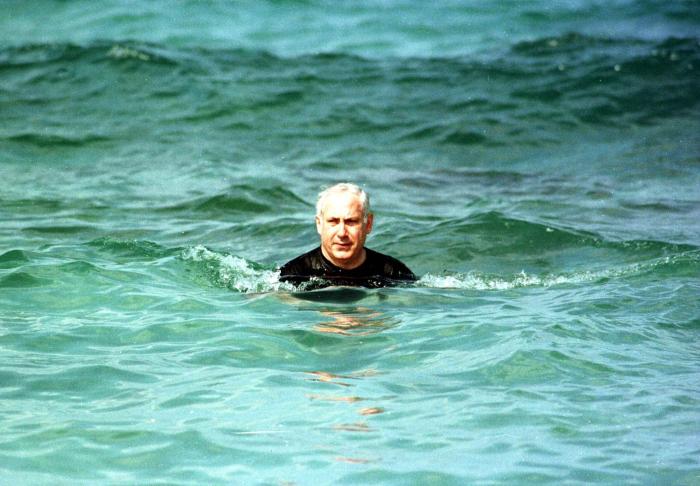

El texto presentado ayer en la Casa Blanca ha sido negociado prácticamente desde que Trump llegó al poder, pero sólo con Israel y con potencias árabes aliadas de Washington en la región, como Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos o Egipto. Los palestinos no han sido invitados ni a conferencias como la de tanteo que hubo en Bahrein de hace medio año. Por eso la puesta de largo estuvo presidida por el propio Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La “visión” del republicano, como también la llama reiterada y mesiánicamente, incluye una serie de conclusiones que rompen con décadas de negociaciones reales de paz entre las partes, desde que se iniciaron los contactos en Madrid (1991) y cuajaron en Oslo (1993).

Así, sostiene que la capital “indivisible” de Israel es Jerusalén, algo que el Gobierno de Tel Aviv decidió de forma unilateral en los años 80 pero no reconocido por la comunidad internacional, que entiende que más de la mitad de la ciudad triplemente santa está ocupada a los palestinos, incluyendo la Ciudad Vieja donde se encuentran lugares de referencia para judíos (Muro de las Lamentaciones), musulmanes (Explanada de las Mezquitas) y cristianos (Santo Sepulcro).

Contempla el derecho de Israel a anexionarse las colonias ilegales en las que hoy residen unas 600.000 personas, según Naciones Unidas, en Jerusalén Oriental y Cisjordania, suelo igualmente ocupado según las definiciones más elementales del derecho internacional y sucesivas resoluciones de la ONU. Y también explicita su potestad de quedarse con el control del Valle del Jordán, la franja vertical junto a Jordania. No sólo es un enclave importante para la seguridad nacional, pura frontera, sino que supone el 30% del suelo de Cisjordania y es el campo de cultivo del que se alimentan los palestinos, donde están sus escasas reservas de agua. Todo se lo queda Tel Aviv (o Jerusalén, en terminología de Trump-Netanyahu).

Para lograr todo esto, Israel sólo tendrá que congelar su ampliación de colonias durante un periodo de cuatro años. Nada más. El domingo, reforzado por esta presentación en Washington, Netanyahu ya va a aprobar en su consejo de ministros un rosario de anexiones porque, dice, ahora se ha acabado con la “gran mentira” de la ocupación”.

¿Qué se le promete a los palestinos? Un estado propio, sí, pero de postureo. Inviable, sin continuidad territorial, sin verdadera soberanía, sin ejército ni fuerzas de defensa, sin su ansiada capital jerosolimitana. “Trump ofrece a los israelíes el queso y a los palestinos los agujeros”, como resumió ayer gráficamente la ONG israelí B’tselem, tras conocer el documento. El norteamericano dijo que, “al final de este proceso”, los palestinos tendrán “el doble de territorio” que actualmente, pero no dio detalles sobre el mapa.

Su estado se compondría de una suma de territorios horadados por las anexiones israelíes, en los que las conexiones entre regiones se harían a base de carreteras, túneles y puentes, a saltos, imposibilitando la continuidad propia de un estado. Jerusalén Este, por más que lo diga Trump, no será la capital pues, según los mapas, lo que le deja son barrios que están al otro lado del muro levantado por Israel y declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia (2004). Algunos de esos suburbios son técnicamente Jerusalén, pero son apenas un puñado de calles, no los barrios tradicionales y emblemáticos de la ciudad, y por supuesto no incluyen la Ciudad Vieja. Reuters ha afinado que, según Netanyahu, la capital palestina estaría en Abu Dis.

Si quieren este país descafeinado -nada que ver con la Palestina histórica de 1948, cuando Reino Unido abandonó la zona, empezó la guerra y se declaró el estado de Israel-, tienen que: desarmar a las milicias palestinas, empezando por Hamás; lograr el control de Gaza para la Autoridad Nacional Palestina (lo ostenta Hamás desde 2007, tras ganas las elecciones), luchar contra la “corrupción”, poner “fin a la incitación al odio” y “combatir el terrorismo”. “Les pedimos que acepten el desafío de la coexistencia pacífica”, dijo Trump literalmente.

Pero sobre todo, los palestinos deben reconocer a Israel como un “estado judío”. Esto último es esencial para Netanyahu, quien dijo ayer que es la “raíz principal” del conflicto desde hace más de siete décadas. La verdad es que eso no es verdad: Israel nació al calor del exterminio nazi en Europa y aupado por un movimiento sionista de años, pero desde su declaración de independencia se mostró ajeno a sectarismos de este tipo.

De hecho, en ese país extraño y mezclado que es hoy tras las guerras sucesivas (1948, 1967, 1973), cerca del 20% de la población local es de origen palestino, árabe, que profesa el Islam y el Cristianismo. Declarar que el estado es solamente judío es sacar del concepto puro de ciudadano, con igualdad de derechos, a dos de cada diez israelíes, algo que sólo ha reconocido el parlamento local y no la comunidad internacional.

Otra cosa más: el plan de EEUU no contempla ninguna solución para los más de cinco millones de refugiados palestinos que hay en el mundo, en campos de los territorios, en países vecinos o en cualquier parte del planeta. Palestina siempre ha reclamado el derecho al retorno, reconocido por la ONU, o, al menos, una compensación. El texto no habla de ellos, pese a que en todos los procesos negociadores ha sido siempre uno de los pilares de debate, junto a las fronteras o la capitalidad.

Como compensación “importante” se plantea un paquete de inversiones de 50.000 millones de dólares para la próxima década. La mitad del dinero iría a Palestina y el resto, a países de la zona, amigos de Washington, esos que han avalado el plan aún traicionando la causa del hermano palestino. Dinero destinado a infraestructuras, a empresas, a educación, que daría un millón de empleos, dice Trump. “No nos callarán la boca con dinero”, resume el histórico negociador palestino Saeb Erekat. Por algo llaman al documento “bofetada del siglo”, o “un manual para más sufrimiento y abusos en Israel y los territorios palestinos ocupados”, como dice Amnistía Internacional.

Es lo que ya hay

En realidad, los analistas se llevan desde ayer las manos a la cabeza pero tampoco hay tanto motivo para hacerlo. El plan de Trump no es más que la plasmación, negro sobre blanco, de lo que ya es real, del statu quo presente que tanto beneficia a Israel. Más de lo mismo, hechos consumados.

Lo grave es que desiste de buscar una solución negociada, directamente opta por imponer una postura, pero tanto las fronteras como los controles y el poder del que habla es el que hoy disfrutan unos y sufren otros.

Lo que no se sabe aún es cómo este plan y esa “visión” escorada puede afectar a negociaciones futuras, si hay posibilidad de volver atrás, al deseo de una solución justa y en paz de dos estados vecinos, o se impone el unilateralismo y la pérdida del papel de EEUU como mediador, trocado en aliado de uno solo de los actores. El nuevo desequilibrio es un riesgo, aunque también lleva paralizado todo contacto diplomático desde el último intento del demócrata John Kerry, secretario de estado de Barack Obama, de 2014.

Ahora porque...

Pues se presenta ahora porque le va muy bien a los dos amigos, Trump y Netanyahu. El primero, como todo presidente estadounidense que se precie, quiere dejar para la historia una supuesta paz entre palestinos e israelíes (aunque sólo lo consigue, visto lo visto, Josiah Bartlet). Y el momento era este, cuando tiene encima un juicio político (impeachment) abierto en el Senado por sus presiones supuestas a Ucrania, un proceso que prevé ganar pero que le expone las vergüenzas durante semanas en año de elecciones. En noviembre toca votar de nuevo y Trump quiere buena estampa, una cortina de humo. El plan no busca tanto, en realidad, impulsar una negociación seria entre los enemigos, sino reforzar su imagen de hombre de estado y de influencia internacional.

Lo mismo sucede con el primer ministro israelí, sobre el que ayer mismo se concretó una triple acusación por corrupción: sobornos, fraude y violación de la confianza. En una situación insólita, por falta de acuerdos, Israel tendrá que acudir a las urnas en marzo, por tercera vez en menos de un año. Netanyahu no ha conseguido ni la mayoría ni las alianzas necesarias para seguir siendo el mandatario más longevo del país y el atranque puede resolverse, piensan sus aliados, presentando un acuerdo absolutamente desequilibrado, en el que Israel sale vencedor.

Es, pues, un capotazo a la derecha en Israel, un regalo electoral en un momento difícil para Netanyahu, que viene bien a Trump, porque también queda estupendamente con su base de votantes cristianos evangélicos blancos, claves en las elecciones de noviembre en EEUU, y que tienen un marcado talante pro-Israel. “El plan es todo lo que esperábamos, todo”, dijo el domingo un líder evangélico cercano a Trump, Mike Evans, al diario The Jerusalem Post. “Dios acaba de besar a Israel. Y no digo que Trump sea Dios, pero tiene inspiración divina”, subrayó.

El republicano niega la mayor. Dice que estos son los tiempos “de la paz”, no del oportunismo, y que ha parido al mundo un documento que debe servir de “base” para negociar si ambos lo acatan, un “win win”, una situación en la que todos ganan. Obviamente, Palestina (reconocida desde 2012 como estado observador de la ONU bajo unas premisas que poco tienen que ver con las que Trump le otorga ahora), ha dicho que no.

Ahora está por ver la reacción de la comunidad internacional, sobre todo de Europa, ante un acuerdo que pasa por encima a años de negociaciones, que trata de invalidar ciertas realidades asentadas y dar carpetazo a un problema ayudando apenas a una parte. Y si, al menos, sirve para zarandear a esa misma comunidad para que, un siglo de estos, ayude a resolver el conflicto. Ese que, de tan largo, ya no parece interesar a nadie, pero de cuyo fin depende la dignidad y hasta la vida de miles de personas.