La fiesta y la brújula

Aunque siempre hubo clases, Blanco Amor y Hemingway nos dicen que la fiesta, como la muerte, nos iguala a todos.

En estos tiempos dolorosos en los que la pandemia nos ha ido arrinconando en nuestras casas, son necesarias las lecturas escapistas que aflojan el nudo de la garganta y nos recuerdan las cosas que creemos olvidadas. La juerga, por ejemplo. Hay que reconocer que hemos perdido práctica en materia de diversión, al menos en hacerlo a la vieja usanza. En pegarnos una buena fiesta, de esas antológicas. Tal cual. Hemos perdido comba, agarre, equilibrio, en nuestras formas de celebrar tal y como las conocíamos

Hemos sabido adaptarnos encontrando múltiples formas de pasar un buen rato, algunos tan buenos como aquellos con los que a menudo nos obsequiaba la vida en el mundo antes del coronavirus. En aquel pretérito, imperfecto pero añorado, reinaba una vieja normalidad tan lejana que parece haber ocurrido incluso antes de aquella tarde remota en la que conocimos el hielo.

Pero ninguna farra doméstica o de balcón se compara con las vívidas jaranas literarias que plasmaron Ernest Hemingway y Eduardo Blanco Amor. Ambos pueden ser llamados de buena tinta los escribanos de la parranda. Y hoy que, aunque queramos no podemos, más vale leerlas. Desde la autoridad que les ha otorgado la historia de la literatura, dan buena fe.

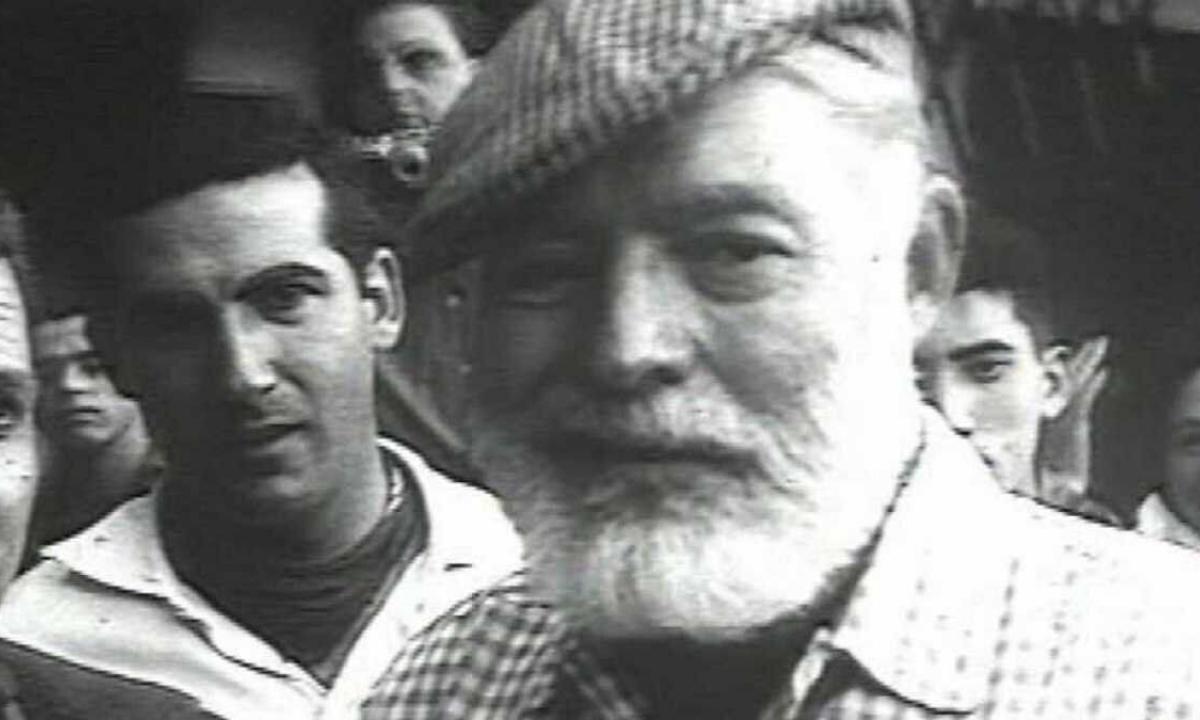

Hemingway, el hombre que salía indemne de sus mil aventuras, el personaje vestido de escritor y viceversa. Aquel que tan pronto cazaba leopardos bajo un sol abrasador en Uganda como conducía a toda prisa ambulancias por las calles adoquinadas de Milán en el punto exacto de ebullición de la Primera Guerra Mundial. Entre cacerías, balaceras y escarceos amorosos hubo tiempo para escribir.

Fiesta se publicó en 1926 e inmediatamente lo encumbró a los peldaños más altos de la escalera de la fama de los que ya nunca se bajaría. The sun also rises, como se tituló la obra original, comienza en el París descocado de los felices años 20, aunque hoy en día la década no admita el calificativo. Claro que aquellos 20 arrancaron bastante mejor que los nuestros. Cierto que en aquella Pamplona el encierro significaba también otra cosa.

La obra termina fugaz en Madrid, cuando el grupo de bon vivants sanfermineros finalmente se disuelve después de varios días y sus noches entregados al regusto ácido del vino de bota, al fragor sin batalla de los gigantes y cabezudos y a los enredos románticos con celos de por medio y apuesto torero incluido.

Pero antes de que el chupinazo desatase el desenfreno, todo comienza con una premonición a la postre, fatídica. “You are all a lost generation”. Frase que Hemingway pone en boca de Gertrude Stein en el epígrafe inicial de su novela. Y la verdad es que los Jacke Barnes, Brett Ashley y compañía se extraviaron en sus búsquedas banales y de cuello blanco en los vaivenes de unos años forrados de terciopelo entre dos enormes puños de hierro.

Mientras tanto, no muy lejos de allí, en el lejano noroeste, siguiendo un trazo recto discontinuo sobre las pisadas de la cordillera cantábrica se orquestaba otra bacanal. Esta casi clandestina, menos tumultuosa y mucho más trágica. Recibió el nombre de A esmorga, que igualmente significa fiesta en gallego. Su artífice, Eduardo Blanco Amor.

La novela primero vio la luz en 1959, en Buenos Aires, y después en 1970, en Galicia. Aunque en realidad la luz a penas se hizo en ninguno de los dos sitios. Todo lo que hay que saber ocurre en un solo día pardo con su noche invernal bajo la lluvia cómplice de la ciudad de Auria.

Los Cibrán el Castizo, Xan el Bocas y Aladio Milhomes de Blanco Amor nunca habían soñado con pisar ni tan siquiera las afueras de París, ni se podían permitir viajes trasatlánticos para conocer las costumbres exóticas de la otra orilla. Pero también fueron amantes, por no decir consortes, de la juerga, aunque las estrecheces de su marginalidad hiciesen que fuese necesario concentrar su odisea low cost en escasas 24 horas, según recoge la declaración firmada ante el juez que articula todo relato.

Aunque la historia comienza negando la mayor: “No señor, no fue así como está en esos papeles que han leído, porque los papeles sostienen todo lo que se le ponga encima”. Eso sí, esa bien o mal documentada veintena de horas pasadas por agua tuvo lugar supuestamente unos 40 años antes del tiempo de la narración, que a tenor de la fecha de publicación (1959) nos llevaría de nuevo a los albores de los felices y festivos años 20. Sostiene Cibrán.

En A Esmorga, la parranda, título con el que fue traducida en castellano, no termina bien. Demasiado aguardiente para tan pocas horas, demasiado fuego fatuo presagioso de un destino aciago para tres esmorgantes periféricos que caminan tropezando con estruendo por los bordes de la noche. Su generación, la de la posguerra española, también pierde el rumbo por las ranuras de la emigración masiva y de la autarquía franquista. No si antes dejar un hito para la historia. Es la primera novela gallega que aborda abiertamente la temática de la homosexualidad.

Hemingway y Blanco Amor pasan el desenfreno y el exceso por el tamiz del objeto literario y después de escurrir miles y miles de litros de vino, alambiques de aguardiente, lluvia perenne y los caudales enteros del Miño y el Irati, algunas pepitas de oro salen a relucir. Porque ambas obras, tan distantes, se encuentran y afluyen hacia las mismas aguas de los ríos del norte que atraviesan sus páginas logrando su propia alquimia.

Cibrán y Barnes son juez y parte, narradores a la vez implicados y testigos de los acontecimientos. La fiesta les envuelve, pero no les domina, la observan agazapados desde dentro, pero mantienen la cabeza fría en todo momento. Sostienen la mirada, aceptan su vigilia, para que su realidad no termine por desmoronarse.

Aunque siempre hubo clases, Blanco Amor y Hemingway nos dicen que la fiesta, como la muerte, nos iguala a todos. No hace distinción entre ricos y pobres. La mecánica de ejecución es en ambos casos muy parecida y se manifiesta con síntomas parejos en las borracheras de unos y otros. Eso sí, la tendencia a la tragicomedia es más acusada entre los que menos tienen. Que las generaciones extraviadas son más propensas a encontrar las migas de pan en planes con barra libre y de fin de semana. Que en periodos de exasperación colectiva y lamento social, la brújula de las generaciones se desmagnetiza y comienza a girar sin parar. Que la muerte, como la fiesta, trae tras de sí una larga y amarga resaca.

En el presente de hoy la noche también es larga y de piedra y las generaciones se malgastan saltando de crisis en crisis por los ríos que van a dar en la mar. Hoy, como siempre, las fiestas de papel son más necesarias que nunca. Aunque la carroza se convierta en calabaza antes del toque de queda. Quiero creer, que existe ya no una novela, sino muchas, en los estantes de las librerías, o ya palpitantes en los manuscritos por entregar que pronto alumbrarán el camino de las generaciones perdidas, aunque siga estando oscuro ahí fuera. Veo algunas luces al otro lado del río.

Pero ¿y si la espera se hace larga? Al menos sabemos que no hace falta invitación ni código de vestimenta para ir a las fiestas de Hemingway y Blanco Amor. Para engañar al cuerpo, mientras otras historias no nos encuentran, tenemos el derecho y la obligación de mandar callar a la impaciencia recitando al oído de Gertrude Stein el verso de J.R.R. Tolkien, que por edad también forma parte de la generación perdida entre las dos grandes guerras: “not all those who wander are lost”.

Quizás, fundidas en ese anillo épico, dominador y destructor como la fiesta, sea un final justo para las pepitas de oro que emergieron de los lechos del Miño y el Irati. Pero antes habrá que mantenerse de pie en el ring, con calzón de terciopelo, aguantando firmes los golpes de los puños de hierro.