Hasta los andares

"¿Qué honor no debemos al músculo que mantuvo vivo y correteando al más delicioso animal de cuantos fatigan la dehesa?".

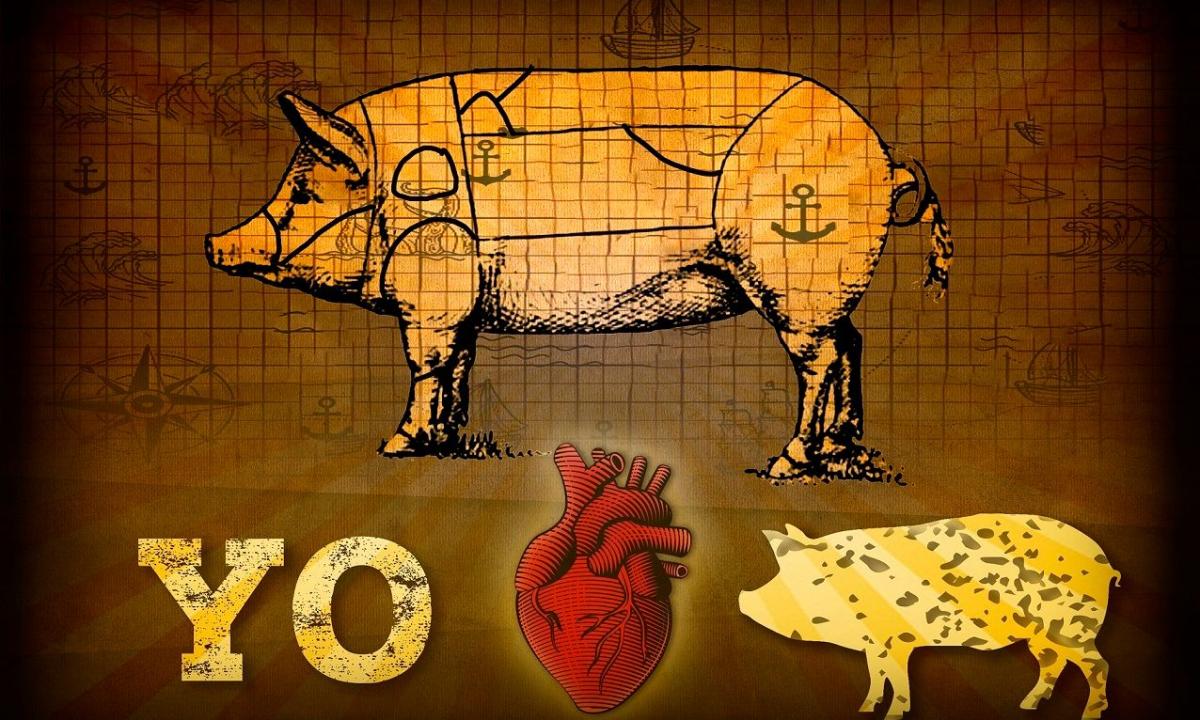

A David Bennett, un buen hombre de Maryland, se le ofreció una última oportunidad para esquivar a la señora de la guadaña, que ya se relamía ante una presa tan segura, con su corazón inútil y sin recambio a la vista. Un grupo de científicos le planteó una solución enloquecida: podían salvarlo si le colocaban uno de cerdo, ya que no ibérico, genéticamente modificado para evitar el rechazo.

David Bennett, un buen hombre sin lugar a dudas, tenía miedo; no quería morir. Y aceptó.

El resto será, ya lo es, historia.

Gracias a mis amplios conocimientos de medicina (dos veces he dado la vuelta al mundo drogota y encabronado del doctor House), sabía que las válvulas cardiacas del gorrino pueden hacer un apaño para reparar ciertas goteras de sangre. Pero colocar el corazón entero del animalito en un pecho humano es una hazaña de la medicina que no debemos desdeñar: de nuevo, el futuro deja de estar escrito para ser la incógnita que todos anhelamos.

¿Dónde queda ya el impacto que causó en su día el primer trasplante? Barnard, su artífice, saltó sobre los pantanos en la ceniza del NO-DO.

Por si algo faltaba para adorar al cerdo aún más de lo que ya lo veneramos las personas de buen gusto (lo siento por los musulmanes; vengo defendiendo que lo que nos separa de Marruecos no es un turbante de agua, sino el cerdo), ahora salva una vida, y las que vendrán. Y eso que el corazón no es la mejor víscera que nos ofrece.

Aunque el buen señor Bennett tendrá otra opinión.

Terso, musculado, indómito, el corazón del cerdo se dignifica en los andinos anticuchos y en contados platos de nuestra cocina popular. Y no es de gentes de bien despreciarlo, pues, si como quiso el patizambo Quevedo, respetamos a la pasa porque fue uva y al vinagre porque fue vino, ¿qué honor no debemos al músculo que mantuvo vivo y correteando al más delicioso animal de cuantos fatigan la dehesa?

Porque el cerdo, como ustedes y como yo, necesita aire libre y espacio para alegrar las piernas con unas cuantas carreras. No digo que el gocho tenga que marcarse un erasmus y ver mundo, pero tampoco merece ser encerrado en un zulo, con la cabeza entre barrotes. La carne del animal preso frecuentemente deja en el cielo de la boca un enclaustrado rastro de tristeza.

Tiempo ha, persiguiendo los surcos de Muñoz Rojas (“las centenarias encinas son los únicos dientes que le van quedando al campo para rumiar antiguas historias de cuando reinaba la alimaña y era libertad la primavera”) visité una dehesa en la que pastaba la piara. Absorto, pude comprobar como los cerdos, guarros, pero bien educados, pelaban las bellotas en la boca con sus hábiles colmillos y escupían la cáscara. Cáscaras que después rumiaba una nube de ovejas, que de la dehesa, como del cerdo, nada se desperdicia.

No menos sorprendente me resultó admirar cómo las peludas bolas caminaban incansables, rapando la hierba a bocado por paso. Así se entiende que, amén de la frescura de las briznas y la dulzura de las bayas, el ibérico de montanera tenga, gracias a su nomadeo, la carne tan veteada y tersa. Era tan paradisiaco el lugar que le dije al porquero: “no me importaría reencarnarme en uno de estos”. “Vale, pero al tercer mes los capamos”.

Y se me arrugó el paquetillo.

Bueno es recordar que estamos en el ecuador de las matanzas, y no hallará mejor momento para descubrir que un corte de pluma o presa dejan en bragas al mitificado buey de Kobe. El que aquí sirven algunos colegas ha visto Japón en los dibujos de Mazinger Z y tiene de buey lo mismo que el mono de Marco.

Su carne se crece en las brasas y sueña si se la arrulla en la sartén apenas aceitada. Sus costillas, en un arroz al pimentón en el que menudeen las hijas de la lluvia (feliz manera con que los griegos nombraban a las setas), regalan fragancia y melosidad. Y su casquería, desde el riñón que emocionaba a Joyce, a la oreja que crepita sobre el hierro o la papada que se transparenta con la caricia del fuego, ofrece todas las texturas y contrastes que algunos se empeñan en buscar en la cara oculta de la luna.

En la aldea de mi niñez nos horrorizaba la idea del cochinillo. El infanticidio de sacrificar a un animalito que apenas daría cinco kilos de carne sin formar y falta de sabor, nos parecía un desperdicio injustificable. El cerdo, pensábamos, tenía que hozar, andar y revolcarse hasta que, abrumado de arrobas, llegara el día de los cuchillos y su géiser de sangre, entre vasos de vino y aromas de clavo, comino y pimentón, para abrigar de embutidos el largo invierno de una familia.

De la bruma de mi memoria puedo rescatar sin esfuerzo aquella fiesta en la que participaban todos los parientes, e incluso los vecinos. Y la tumultuosa cena, donde nos entregábamos a un caldero de patatas con la cabeza del cerdo, generoso en ajo y algo menos picante que los chistes anticlericales con que los hombres adobaban la sobremesa.

Pero con lo que más gozábamos los niños era con la vejiga (primero, globo; luego, zambomba) que soplábamos por turnos hasta que alcanzaba el tamaño de una sandía, dejándonos en la boca un rastro de orina como el que tanto atraía a Leopold Bloom.

Cuánta razón tenía John Cleese preguntándose por qué Dios había hecho a los animales de carne, si no quería que nos los zampáramos.

También les dio corazón, y eso ha salvado a un ciudadano de Maryland de morir.

Y Dios sabrá por qué prefirió al cordero como animal místico. Pero, donde esté un buen guarro, ahí está la gloria.

En un limbo de esperanza hoza el buen señor Bennett, mientras su santa le va pillando el punto al pie de bellotas.