El gazpacho proustiano

Qué mejor momento para recordar que el gazpacho, no así el ajoblanco, es el paradigma de la cocina de los pobres.

Hará un año, ya en el declive del verano, cuando los tomates alcanzan su sazón, sugerí a ustedes alguna receta de gazpacho; sin dudarlo, la gran sopa fría de Europa.

Al que yo perpetro cada día, nada ortodoxo en la medida en que renuncia al pan y al ajo, le afrento con algunas cucharadas de tomate kétchup. Gazpacho que levanta pasiones entre mis comensales y que he ido estilizando con los años. Hasta ayer, un poquito de pan me parecía imprescindible, sin embargo, ahora he renunciado a su miga, para alegría de alérgicos al gluten, sin menoscabo de su resultado.

Apremia precisar que este rojo fresco y delicado gazpacho, en nada se parece al que no menos de tres veces al día, almuerzo, comida y cena, presidia el menú de los segadores.

Espartano plato que, hasta que no llegaban los primeros tomates y pepinos, se hacía exclusivamente con ajo, mucho ajo, aceite, vinagre y agua del botijo. Sin embargo, pese a la precariedad de sus ingredientes, si quien movía la mano en el mortero era un virtuoso, (conocí a varios) el albo gazpacho tocaba el cielo.

Recuerdo a mi padre, a mis abuelos, a mis tíos, curvados no menos de veinte minutos sobre el recipiente de madera de fresno (en Toledo hortera, en Andalucía dornillo) hasta conseguir, a veces ayudándose con un migajón de pan, que el ajo y el aceite adquirieran la densidad de una alioli. Era entonces cuando intervenía el chorrito de vinagre y el agua imprescindible. Se opacaba su blancura con un archipiélago de aceite “y quien moje pan se llevará una hostia”, amenazaba mi abuelo.

Ya por estas fechas, y hasta los días vendimiadores, el gazpacho rural condescendía al tecnicolor y, respetando el proceso anterior, se le premiaba con dados de tomate, pepino, cebolleta.

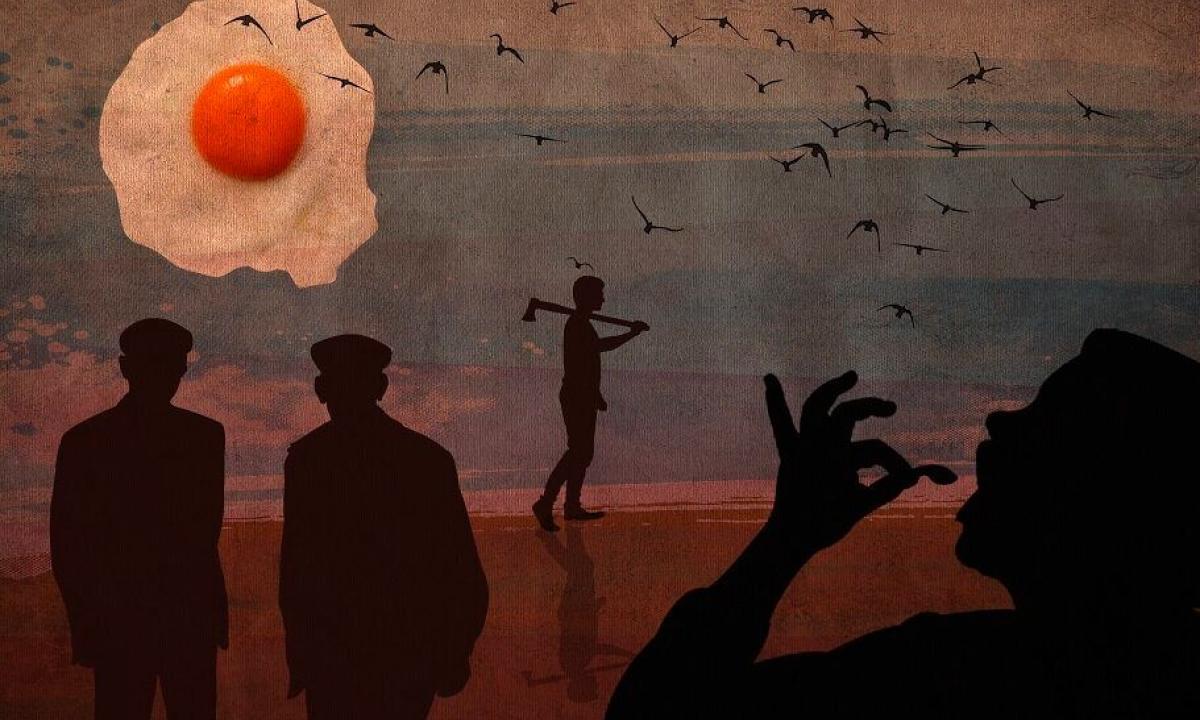

Cómo olvidarme del que cada año a finales de mayo disfrutábamos en mitad de la era pertrechados con nuestras cucharas de palo y que, tal vez con pepino, pero ayuno aún de tomates y pimientos, contenía toda una fauna de pajaritos fritos y crujientes. Cabezas rapadas que, sacados de sus nidos bajo las tejas de vértigo de la escuela, habían ido estrellándose contra el empedrado sin decir ni pío. Ésta saca cíclica sólo pretendía proteger nuestras cosechas siempre insuficientes.

Con menos añoranza recuerdo aquellos que amén de los vegetales al uso incluían dados de melón o sandía, peras tempranas, manzanas o uvas. Sospecho que esta mezcla de dulce y salado no solo obedecía a los designios de la precariedad, sino que tal vez escuchaba la remota voz del árabe que habita en nosotros.

Aún más evocador el que en pleno agosto compartí alguna vez con los corcheros (descorchadores portugueses que trepaban como el sol por laderas de cabras para desnudar los rugosos troncos cada ocho o diez años). Sobornadas por una buena sombra, sesteaban mis cabras sin miedo a los lobos, que necesitaban la complicidad de la luna, para que yo pudiera asistir extasiado a la elaboración de éste gazpacho sabroso, inteligente e irrepetible (¡Ay, la cultura popular!).

En la ya citada hortera de madera el portugués (y extremeño, que eran de La Raya, esa tierra de nadie) principiaba por depositar algunos huevos fritos sobre la cóncava madera; huevos que bien pudieran ser de palomas o tórtolas tardías que anidaban en los inmensos alcornoques. Sal gorda, ajos en demasía y un pedazo de pan arrancado a la hogaza. Yo aún no sabía que follar, fuego y focaccia (hogaza) proceden de la misma raíz; desde que me enteré, como más pan que nunca. Luego, ya sin pausa, el hombre se entregaba a la liturgia de mover de forma acompasada la mano del mortero sobre la gastada hortera, mientras incorporaba un hilillo de aceite. La ligazón era tal que el corchero bien pudiera haber puesto, sin riesgo de aplastar a las hormigas, la hortera boca abajo. Naturalmente aún faltaba el chorrito de vinagre, los sonrojados tomates, fragante cebolleta y pepinos, verdeantes como lagartos, que de tan tiernos se consumían con piel.

Sobra decir que en éste gazpacho, y en todos, no podía faltar el pan toscamente desmigado. A veces, mendrugos olvidados más duros que el recipiente. Los portugueses empinaban la bota con alegría (y yo también que para algo ya había cumplido doce años).

Sin embargo, ahora pienso que no hay vino que le cuadre al gazpacho, ni siquiera mis idolatradas manzanillas o finos. Ni falta que le hace: el gazpacho en sí mismo es comida y bebida que seduce y refresca, y lo demás es lo de menos.

Tras éste aparecía el queso, las aceitunas y, con suerte, un pedazo de tocino que cada cual cortaba sobre su cacho de pan con su propia navaja. El postre era la siesta.

Disfruté con los corcheros casi tanto como las mozas de mi pueblo, siempre deseosas de que llegara alguien que las mintiese en otro idioma. Señores del hacha, asilvestrados y morenos como si se hubieran pasado de cocción, los portugueses eran expertos en la armónica con la que solían acompañar sus hermosas y tristes melodías.

A mi abuelo acostumbrado a los gorgoritos de Antonio Molina y Juanito Valderrama, o a las desafinadas pero alegres jotas que cantaban los mozos (“Tengo la mujer de parto/ y tengo la burra mala/ allá va la despedida/me voy corriendo a la cuadra”) le escuché una vez rezongar llevándose la mano a la boina:

-“Estos gitanos llaman canciones a eso que parece el llanto de un lobezno”.

-“Cantan enfados, me ha dicho la maestra”.

Terció mi abuela.

Algo de portugués y extremeño tiene este curioso gazpacho verde con que sorprendo a mis comensales esporádicamente, ya que no es fácil acceder a los cangrejos de río.

Triture con la batidora, a falta de Thermomix, un kilo de pepinos pelados, tres manojitos de berros (sus tallos incluidos), dos dientes de ajo, un panecillo, un chorro de excelente vinagre de Jerez, una cucharada de mostaza de Dijon, un decilitro de aceite, un litro de agua mineral y poquita sal gorda.

Bien triturada, pase la verde mezcla por un fino colador presionando con un cacillo. Compruebe la sazón y sírvalo bien frío junto a las colitas de cangrejo previamente cocidas y peladas.

Con respecto al ajoblanco, ese albo gazpacho entre cordobés y malagueño, actualmente lo elaboro y sirvo mezclando en cantidades análogas almendras, nueces de macadamia y anacardos. Trío que, sin desafinar, puede convertirse en cuarteto, con las primeras nueces. Ya conocen la receta: agua mineral, poquito ajo, los frutos secos citados, vinagre de Jerez (los hay sublimes), dos claras de huevo, que amén de emulsionar, mitigan la aridez de los frutos secos y fragante aceite.

Un acierto los daditos de jamón, puteados brevemente en el microondas hasta que se quejen; y esas uvas albillo, ya en los mostradores, que parecen haber sido vendimiadas por Midas.

Disiento, sin embargo, del huevo duro que frecuentemente preside la receta cordobesa y que sólo sirve para opacar otros más puros sabores.

Qué mejor momento para recordar que el gazpacho, no así el ajoblanco, es el paradigma de la cocina de los pobres.

Alguna vez, tarde me arrepiento, intenté elevarle el rango depositando sobre él pequeñas albóndigas de cerdo ibérico y ahora abomino de aquella osadía sacrílega.

Mi ilustre paisano, Gregorio Marañón, malició que al gazpacho para alcanzar la perfección solo le faltaba la carne. Al gazpacho, que ya se menciona en el Quijote, no le falta nada.

Le sobran los tomates inmaduros, los aceites rancios, los vinagres pedorreros y el derroche de ajos.

Se cuenta que, mucho antes de que apareciera la polvareda de sus caballos, se escucharan sus afilados himnos y deslumbrara el acero de sus lanzas, los enemigos ya padecían el hedor a ajo de los Tercios de Flandes.

Otro gazpacho proustiano que vuelve reiteradamente a mi memoria, es el que al menos una vez al año, perpetrábamos los pastores y en el que el principal ingrediente era la risa. A media tarde, una piara de desarrapados nos citábamos en un venero que nacía en medio de una roca.

El chorrito fresco, minúsculo geiser, y con siglos de tesón, había conseguido horadar en el risco una pequeña poza. Unos llevaban el aceite y el vinagre en cuernos de vaca (esas eran la vikingas vinagreras de mi aldea; cuernos, en los que cabía no menos de medio litro, tapados con un corcho). Sal llevábamos todos. Poco abultaba el ajo y el pan, moreno y escaso, preñaba nuestras mochilas. Con un canto de río, y en la poza, machacábamos el ajo, la sal, algo de pan y de inmediato añadíamos el vinagre, el aceite y la hogaza desmigada. Como quiera que el agua indomable nos ganaba la partida, había que acometerlo de inmediato.

Hace algunos años, atrochando montes, volví sobre mis pasos y encontré el recipiente, asediado por jaras y retama. Sordo de esquilas, mermado su caudal, pero impasibles y eternas sus toneladas de musgosa piedra que acaricié como a la primera novia, mientras pensaba, contradiciendo a Proust, que el tiempo de un gazpacho, nunca es tiempo perdido.