Crisis climática: el crimen generacional del neoliberalismo

Una Tierra devastada es, paradójicamente, un hábitat donde prosperarán los monstruos políticos, que solo se vencen con política.

Juan Ramón Rallo ha dedicado una de sus columnas en El Confidencial a la demagogia antineoliberal de Más País. El resorte que ha hecho saltar su indignación es la afirmación, en el Acuerdo Verde para España que presentamos la semana pasada, concretamente en el apartado de Derecho al futuro, de que el neoliberalismo es la primera sociedad de la historia humana que comete la aberración antropológica de romper el pacto de solidaridad intergeneracional. En su réplica defiende, por el contrario, que la economía liberal es la única garantía para acometer una transición ecológica eficiente y libre. Sin duda, hay que celebrarlo: por tarde que sea, es una buena noticia que el cambio climático deje de ser monopolio de las preocupaciones de la izquierda. En primer lugar, porque resulta difícil imaginar que un reto de semejante magnitud pueda ser enfrentado con éxito si no genera, al menos, consensos amplios en su diagnóstico como problema de época. Todavía en el año 2019 la extrema derecha patria, cuyo programa no dudó en alabar Rallo como el mejor, se atreve a negar la apabullante evidencia científica de la gravedad de la crisis climática, en un verdadero ejercicio de terraplanismo del siglo XXI. En segundo lugar, porque marcar la agenda es la mejor pista de que se camina en la senda hegemónica: aquella que consigue dibujar los contornos del sentido común y ampliar el margen de lo posible.

El neoliberalismo, definido como el modelo socioeconómico impuesto globalmente por la revolución conservadora de Reagan-Thatcher, es la primera sociedad de la historia que viola el derecho al futuro porque, sencillamente, ha sido la primera sociedad en tener un conocimiento científico irrefutable de que el cambio climático -de origen humano- iba a destruir las posibilidades vitales básicas de las generaciones venideras, y no haber hecho nada para impedirlo. Baste recordar que la famosa conferencia de James Hansen en la que el cambio climático adquiere el estatus de un problema político oficial respaldado por un consenso científico abrumado fue en 1988. Solo por este ejercicio de disonancia cognitiva escandalosa, y denegación de responsabilidades históricas, merece el neoliberalismo el ominoso título de sistema generacionalmente criminal. Por cierto, aunque no es el centro de la discusión, atribuir -como hace Rallo- a las políticas neoliberales la disminución de la mortandad infantil es una correlación tan gratuita que ralla lo ridículo: la propia gráfica que muestra Rallo en su artículo recoge una línea descendente desde los años treinta del siglo XX, incluyendo toda la era keynesiana. ¿Un buen ejemplo de esas anteojeras ideológicas de las que nos acusa Rallo? No otro que el de atribuir a la desregulación económica un protagonismo en la lucha contra la mortandad infantil superior al de las innovaciones en tecnología médica, las mejoras de las condiciones higiénico-alimentarias o la extensión de los seguros públicos de salud de acceso universal (que, por suerte, la ofensiva neoliberal no consiguió desmontar).

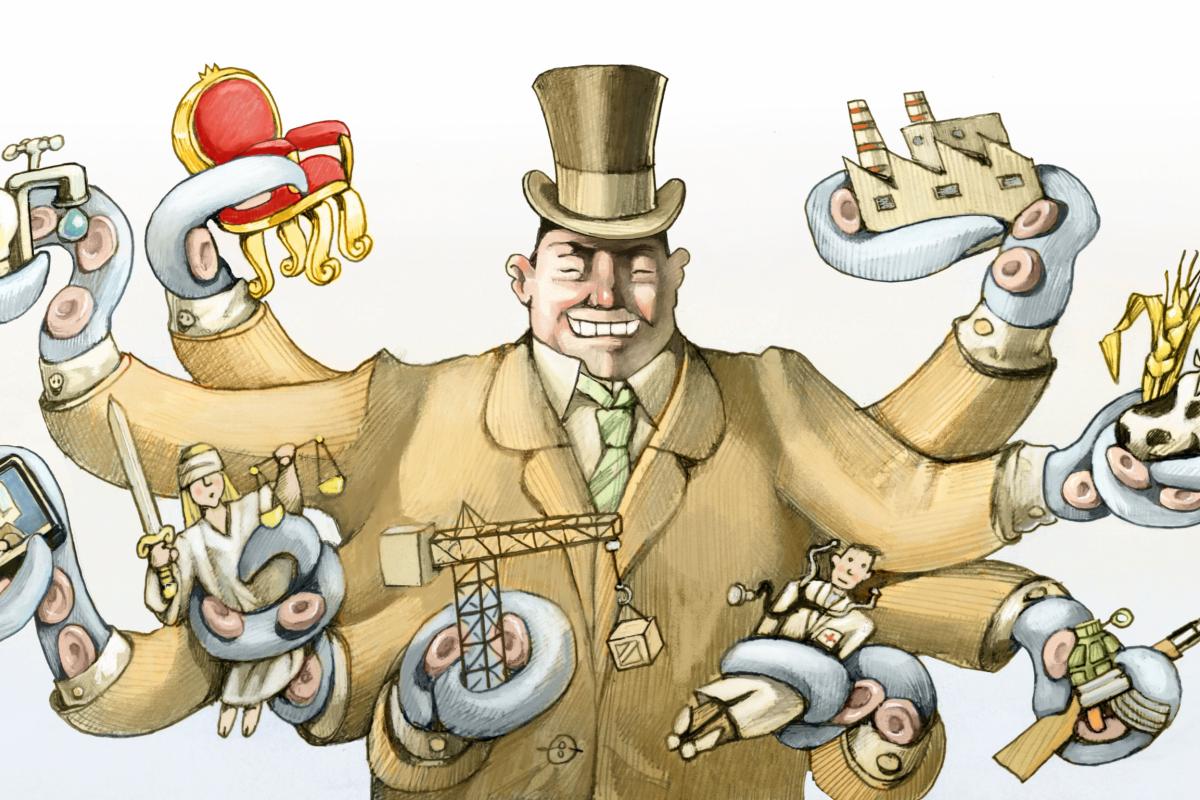

Pero el neoliberalismo es generacionalmente criminal no por casualidad histórica. No se trata sólo de que fuera el modelo socioeconómico al que le tocó, por azar, lidiar con un problema nuevo de difícil comprensión colectiva, como es la crisis climática. Además, posee rasgos intrínsecos que contribuyen de modo activo a agravar el problema ecológico. Señalamos los más evidentes:

- El incremento de las desigualdades económicas desincentiva la toma de decisiones colectivas difíciles asociadas a la transición ecológica. Y, por tanto, aumenta las fricciones sociales y las resistencias al cambio al distribuirse de modo muy desigual la carga de los esfuerzos. Como puso de manifiesto en Francia el fenómeno de los chalecos amarillos, o la reciente crisis política de Ecuador, gravar los combustibles de los que depende la vida de los pobres al tiempo que se eliminan impuestos a los ricos es asegurarse una plaza en un polvorín social, que además de desestabilizador, es injusto y antidemocrático.

- La financiarización económica y la libre circulación de capitales ha promovido espacios de rentabilidad artificial, dopados y compulsivos, que desvían hacia los juegos especulativos el capital que necesitamos dirigir hacia inversiones de largo plazo y retornos quizá modestos en lo monetario, pero esenciales en lo ecológico.

- El neoliberalismo ha generado una cultura económica miope que ha declarado la guerra ideológica a dos principios sin los cuales permanecer debajo de los 1,5º C de incremento de temperatura de aquí a final de siglo será sencillamente imposible: la planificación a largo plazo y la prohibición de actividades contaminantes o productoras de cambio climático. El abandono que presenta España en su infraestructura de ferrocarril de mercancías, en el momento que más la necesitamos, es una muestra de lo primero. La guerra cultural y política que las derechas han librado y siguen librando contra un proyecto tan de sentido común, y tan moderado en sus consideraciones ambientales como Madrid Central, defendiendo el derecho a una la movilidad privada libre para unos pocos frente al derecho de todas a la salud, un ejemplo de lo segundo.

- Con la imposición del libre comercio como regla de juego básica, el neoliberalismo ha introducido un sabotaje sistemático contra uno de los procesos más necesarios de una economía sostenible: la relocalización productiva. Este sabotaje tiene hoy, además, estatus legislativo a través de la trasposición de los Tratados de Libro Comercio. Muchos de los proyectos más interesantes de transición ecológica de la economía que se han experimentado en el último decenio, que incluían entre sus cláusulas condiciones comerciales favorables para los productos locales y la mano de obra local (reduciendo emisiones vinculadas al transporte) han sido tumbados o bloqueados por la Organización Mundial del Comercio, desde la Misión Solar Nacional de Jawaharlal Nehru en la India hasta la Ley de Energía Verde y Economía Verde del Estado canadiense de Ontario. Si hoy no podemos aplicar en España de modo sistemático una política de sentido común, como garantizar que el 100% de la compra pública alimentaria sea sostenible y de proximidad, contribuyendo a generar un mercado agroecológico que favorezca la repoblación de la España vaciada al tiempo que evitamos la aberración climática de importar garbanzos mexicanos, es por las constricciones legislativas impuestas por el marco ideológico-político del libre comercio, que consideran que favorecer industrias locales más sostenibles es una discriminación anticompetitiva.

Debajo de este protagonismo activo en la crisis climática en curso, el neoliberalismo revela un fallo teórico: el sistema de precios es ciego a la hora de manejar información ecológicamente relevante, que no se puede transcribir en códigos monetarios porque es cualitativamente diferente. Fue el propio Stern, alguien poco sospechoso de ecologismo radical, quien consideró el cambio climático el mayor fallo del mercado de la historia. Ni aun introduciendo un paquete de contribuciones pigouvianas de enorme magnitud para intentar internalizar todas las externalidades ecológicas del mercado, que aterraría el laissez-faire del señor Rallo, esta operación tendría sentido ecológico. ¿Cómo medir monetariamente la degradación irreversible e irrecuperable de las fuentes naturales de la riqueza que los seres humanos no podemos sustituir? ¿Qué tipo de impuesto podría compensar el hecho de que cada año de agricultura intensiva se pierden 500 años de generación natural de suelo? ¿Qué ecotasa podría equilibrar el hecho de que cada año de combustibles fósiles quemados nos acerca más y más a calentamientos globales que, como dice el propio Banco Mundial, ponen en riesgo la existencia de sociedades complejas en nuestro planeta? Como explica Georgescu-Roegen, padre teórico de la economía ecológica, no existe forma de dar a los procesos entrópicos de degradación de la naturaleza su verdadera magnitud de valor, y considerar su auténtico coste de oportunidad, en términos económicos convencionales.

El argumento de Rallo sobre la reducción de emisiones de los países neoliberales en los últimos decenios pone en juego algunas de las falacias neoliberales más evidentes. Esta supuesta mejora del desempeño ecológico neoliberal tiene truco: sencillamente hemos barrido las emisiones debajo de la alfombra gracias a los procesos de deslocalización productiva y libre comercio. Entre 2002 y 2008 casi la mitad de las emisiones chinas estaban vinculadas a la producción de productos de exportación hacia las naciones occidentales. Por el contrario, los procesos de cambio más rápidos, interesantes y ejemplares en lo ecológico, como la Energiewende alemana, se han desplegado contraviniendo muchas de las reglas de la ortodoxia neoliberal: implicación del Estado en un proceso de planificación económica de largo plazo, elección deliberada de opciones ganadoras en el mercado, fijación de precios, etc.

Nos adelantamos preventivamente a alguna de las críticas de Juan Ramón Rallo: no tenemos ningún problema en admitir que tanto el mercado como la empresa privada tienen un papel que jugar en la transición ecológica de la economía. El mercado puede ser un asignador eficiente de recursos dentro de unas reglas de juego políticamente circunscritas, que pueden ser útiles e incluso imprescindibles, especialmente en el ámbito microeconómico, siempre que no aspiren a absorber en su lógica estrecha la totalidad de la vida social y las relaciones con la naturaleza. No es tampoco nuestra intención un retorno a esquemas fallidos: como defiende Naomi Klein, flaco favor haríamos a la causa progresista si pretendiéramos sustituir el oligopolio energético capitalista por un modelo de empresa pública hipertrofiada e indiferente a los estímulos externos. El modelo de Más País aboga por una tercera opción, ensayada con éxito en muchos países europeos: el control energético ciudadano a través del fomento del autoconsumo organizado en fórmulas de colaboración público-social y empresariales cooperativas.

Nosotros no somos una izquierda clásica que se pinta de verde. Hemos tomado nota de la historia y sus lecciones. Pero los neoliberales quizás no. El año 2008 fue al dogma neoliberal lo que 1989 al socialismo real. Los intelectuales neoliberales parece que no han querido dar acuse de recibo del fracaso histórico de su proyecto, y siguen empeñados en una empresa que es tan utópica, tan ajena a la lógica del mundo, como la de la planificación total estalinista: una sociedad reducida a un mercado completamente autorregulado. Polanyi nos enseñó que aplicar al cuerpo social los principios de una economía descarnada, desprendida de otras formas de racionalidad más amplia que la del sistema de precios, generaba monstruos políticos. Tras 40 años de neoliberalismo, que significan literalmente 40 años de retraso frente a la crisis ecológica, tenemos la certeza científica de que aplicar esta misma lógica sobre la naturaleza produce un planeta inhabitable. Una Tierra devastada es, paradójicamente, un hábitat donde prosperarán los monstruos políticos, que solo se vencen con política. Por ello no rehuimos la acusación central de Rallo: no hay transición ecológica sin lucha política e ideológica que tome partido por los intereses de la gran mayoría frente a los de unos pocos, que defienda la lógica de la cooperación y el bien común frente al egoísmo y la búsqueda psicópata del beneficio individual. Nuestro compromiso no es un secreto: peleamos por una transición ecológica, socialmente justa, puesta al servicio de la mayoría popular española.