¡Ay, qué risa!

La carcajada de Risitas no se detenía aunque él lo pretendiera. Siempre quien ríe desatornilla el mundo.

Juan Joya Borja, Risitas (sin cursiva ni comillas, porque su mote se ganó el derecho a ser nombre propio) vivió siempre a salto de mata, renqueando en las tabernas de Sevilla el poco dinero que sacaba vendiendo tabaco por la calle. La fama que consiguió mostrando su escasa dentadura, su incultura y su risa irredenta en la televisión, no lo sacó realmente de pobre.

Claro que ganó dinero, pero me aseguran que Risitas hizo del despilfarro un arte. Y tampoco le pagaban tanto.

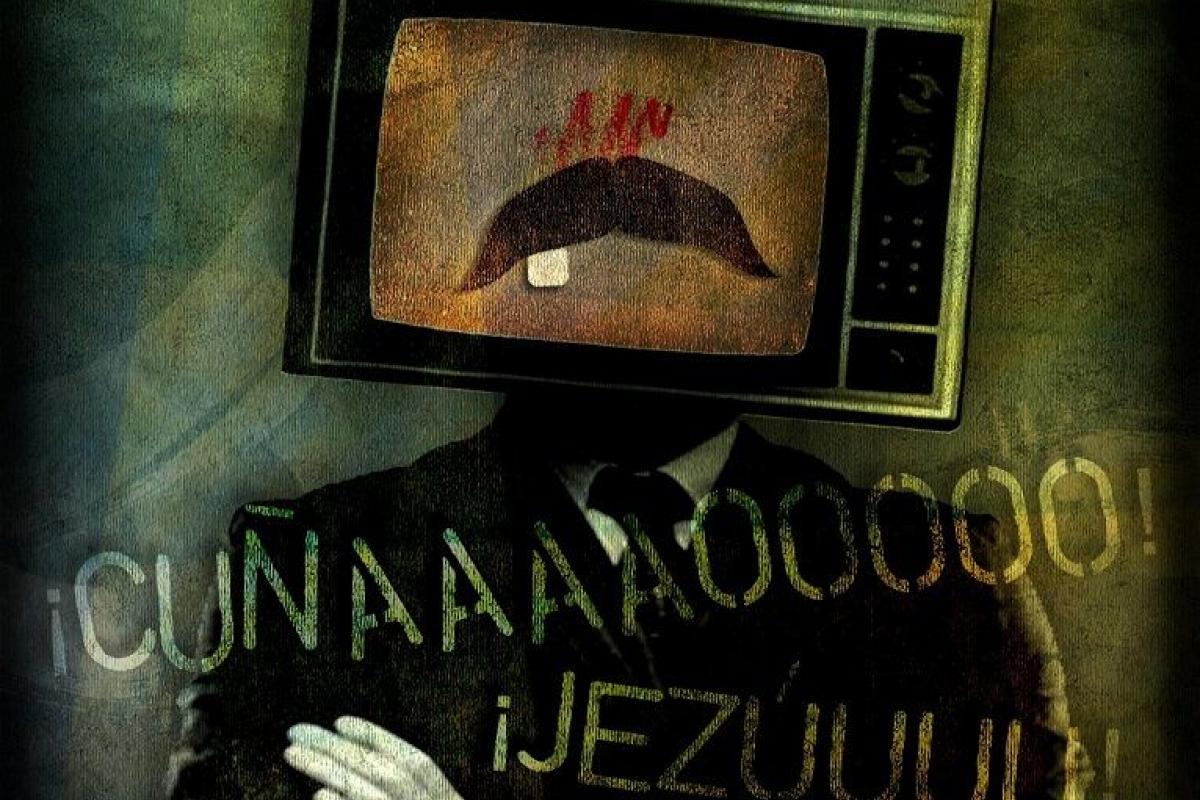

Me encabronan los fenómenos de feria. La exhibición de la deformidad para hacer negocio no es más que explotación de la peor clase. Si hace dos siglos eran la mujer barbuda o el hombre elefante los objetivos de nuestra crueldad, nuestra época prefiere a los demenciados de toda índole, dispuestos a someterse a cualquier humillación por conseguir los absurdos 15 minutos de fama. Hemos convertido el salón en un zoológico con jaulas de pantalla plana.

Sin embargo, nunca sentí desagrado al escuchar los incomprensibles parlamentos de Risitas. Quizás porque frente a él y a su compañero de un solo diente (el ratoncito Pérez dimitió) y peores chistes, estaba Jesús Quintero, cargado de lujuria y retranca, empeñado en carenar el fondo de aquellos pecios con que se topaba en sus vagabundeos.

Y Risitas, que reaccionaba frente a su profundo desconocimiento del mundo con creatividad de barriada y el humor de Diógenes en su barril, mutó para Quintero en oro animal, en subversión sin causa, en pobreza incomprensible.

La risa no es cruel, pero desata la crueldad; no es liberadora, pero es un síntoma de rebelión; no piensa, pero destruye lo pensado. La risa es el último tabú; quien lo rasga, corta la última brida de su bocado.

Tantas veces nos sorprendemos riendo de algo que nos horroriza, nos entristece o nos repugna. Tantas veces sentimos que nuestra risa es inmoral y egoísta, que ataca al débil, que perpetúa el estigma. Y, sin embargo, reímos.

La hipocresía de nuestra ética se muestra en la violencia con que rechazamos las burlas que nos apuntan, al mismo tiempo que vacíanos nuestro carcaj de envenenados dardos.

La carcajada de Risitas no se detenía, aunque él lo pretendiera, ni siquiera si cambiaba el viento y le devolvía las puyas y los salivazos. Cuando uno comienza a reír tiene la obligación de no parar, porque está desatornillando el mundo. La risa es la pedrada en el cristal del palacio.

Por el contrario, eso que muchas veces llamamos humor y no es más que complacencia, se limita a saludar con el debido decoro al señor marqués.

Y reconozco que quienes más me han hecho reír, Keaton y Tati, nunca se despojaron de su seriedad perfecta.

Alguna vez he oído que ni Ser o no ser ni El gran dictador debieran haberse rodado, porque la tragedia del Holocausto es demasiado terrible como para bromear a su costa.

Si la seriedad pudiera resucitar a una sola víctima, ahora mismo me cosería la boca. Pero, sabiéndolo imposible, me quedo con la constatación de que la tiranía no resiste medio segundo de inteligencia; la constatación de que una dictadura es criminal y, aún peor, es estúpida (gracias, Borges).

La risa comparte mímica y ahogo con el llanto. Ambos se disparan un segundo antes de que la razón se ponga en funcionamiento; son la expresión de la libertad más radical: la de lo inconsciente. Y a ambos les hemos impuesto escondites y disimulo: hay que darse la vuelta, ahogar el sonido, no permitir que el rostro sea visto, disimular los aspavientos…

Sí, Risitas era un maleducado. Y su falta de urbanidad nos ha salvado en más ocasiones de las que imaginamos. La seriedad que se instalaba en su rostro cuando dejaba de comprender es nuestro reflejo. La carcajada, pura apnea, con que se escapaba del lazo, nuestro deseo.

A él le pagamos con unas cuantas monedas recogidas en los empleos más diversos y en las actuaciones en bares que llevó a cabo cuando formó compañía consigo mismo.

Nadie ha reclamado su cuerpo, y ha sido una cofradía sevillana la encargada de su entierro. Bien me parece. Juan Joya Borja fue una manera de ser ciudad; barriobajera, bolinga y despreocupada.

A los defensores de la fábula, les recuerdo que es la cigarra quien canta.

Y quiero imaginar que, al llegar al cielo, Cristo, casco en mano, habrá hecho un paréntesis en la ampliación de la Gloria, destino de moda durante el último año, para fundirse en un abrazo.

- ¡Jezúuuuu!

-¡Cuñaaaaaooooooo!