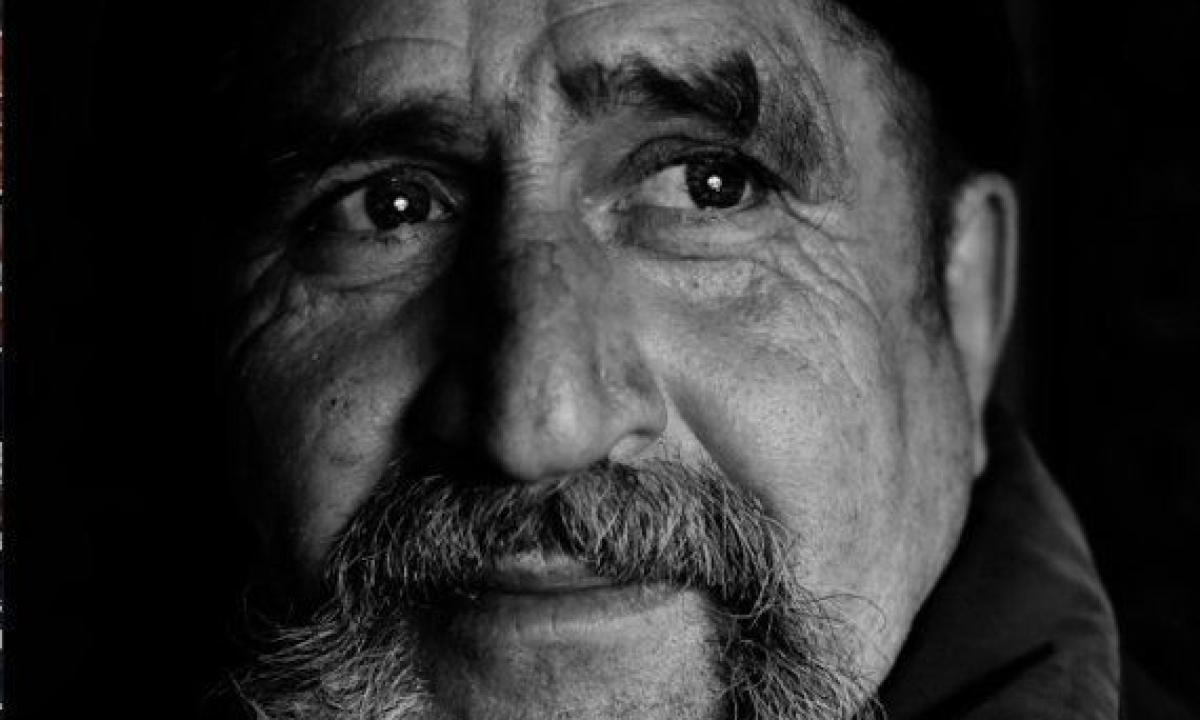

Atrapados en Ucrania: el último cosaco

Para Alexander Markovetskiy la guerra de Ucrania comenzó el día que la artillería bautizó su casa. "Era julio de 2014, cuando bien entrada la noche escuché un estruendo cercano, seguido de un extraño silbido. Al instante, una potente explosión rompió los cristales de las ventanas y pude ver cómo el cobertizo donde dormían las gallinas estaba envuelto en llamas", cuenta este agricultor ucraniano frente a una pila de escombros y metal retorcido. A un lado, la carretera cortada por un checkpoint y al otro, sus tierras, en las que las minas antipersonas han sustituido los cereales que cultivaba.

Alexander tiene 59 años y trabaja la tierra. Y remover aquí la tierra es destripar los terrones del Donbass y su suicidio. Vive en la última casa habitada antes del puente de Stanitsa Luganska, que separa Ucrania de la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL). Su voz ya no tiembla al recordar aquel momento a partir del que los silbidos y las explosiones han pasado a formar parte de su cotidianidad. Va para tres años, tiempo que ha dedicado a reparar lo que la guerra destruye, aunque se lamenta de que "no tiene ningún apoyo". Sobrevive con lo poco que le manda su familia desde el exilio.

Alexander Markovetskiy, de 59 años, se niega a abandonar su casa en mitad del fuego cruzado en la línea de frente de Lugansk. Sobrevive sin agua corriente, sin luz y sin calefacción con temperaturas que ya rozan los -16 grados.

Markovetskiy se niega a posicionarse con los pro-rusos o con los pro-ucranianos del conflicto que estalló como consecuencia del cambio de liderazgo nacional tras las protestas contra el gobierno en 2013. Desde abril del año siguiente se enfrentan por la soberanía sobre las regiones orientales de Donetsk y Lugansk entre el estado ucraniano y los separatistas de las autoproclamadas Repúblicas Populares, inicialmente confederadas como Nueva Rusia (Novorossía). "No me trago la propaganda de ninguno", dice Alexander. Cuando puede se compra algunos periódicos para estar al día, pero no cree en las noticias ni en los artículos: hasta los anuncios le hacen dudar. Lo único que defiende es su tierra, que sufre las reiteradas violaciones del alto el fuego acordado en Minsk. "Soy cosaco y nadie conseguirá echarme del territorio de mis antepasados. ¡Resistiré hasta el final!", exclama confiado.

Su mujer y su hija han huido, como han huido ya muchos de sus vecinos atrapados en el fuego: unos hacia Kiev, otros a Rusia. A su alrededor solo quedan calles desoladas, casas mutiladas y solares llenos de escombros. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), casi tres millones de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares desde el inicio de una guerra que ya cuenta con diez mil muertos. Los desplazados dentro de su propio país (1.7 millones) todavía se enfrentan a inmensos retos para integrarse, y el otro millón permanece en la zona de conflicto, donde las continuas hostilidades y la interrupción de los servicios hacen de su día a día una lucha.

A menos de un kilómetro de la casa de Alexander, largas colas de gente esperan desde primera hora de la mañana para cruzar el río Seversky Donets. En cada extremo los puestos militares controlan la frontera peatonal: un puente que, aunque se tambalea tras ser alcanzado en un bombardeo, es la única vía de entrada y salida a Ucrania. Los monumentales atascos atrapan a miles de personas a diario, generando inevitables escenas de tensión.

Entre la muchedumbre una anciana, apoyada sobre una muleta, llora. Suplica a un militar que le permita cruzar cuanto antes. No resiste las heladas temperaturas de diciembre. "Tengo una discapacidad de segundo grado y mis piernas ya no aguantan más horas en pie", grita entre sollozos. Pero el hombre, un gigantón ataviado con uniforme de camuflaje, con un fusil AK-47 en ristre y un rosario de plástico blanco colgando del cuello, niega con un gesto rotundo. Debe esperar su turno.

Una anciana llora frente a la cola para cruzar la frontera hacia la autoproclamada República Popular de Lugansk. Tiene una discapacidad de segundo grado y sus piernas no resisten más horas en pie bajo las heladas temperaturas del invierno ucraniano.

Otra mujer entra en una tienda de campaña militar a punto de desmayarse. Necesita insulina. Se llama Svetlana Ganich y con 73 años arriesga su vida cada semana. Los bombardeos, el fuego de ametralladoras, las minas y los artefactos explosivos sin detonar son una amenaza constante. Y es que aunque Ucrania ratificó el tratado de prohibición de minas de 1997, la guerra ha vuelto a desempolvar los arsenales fabricados por la Unión Soviética que ahora utilizan sus fuerzas armadas y los separatistas apoyados por Rusia. Naciones Unidas estima que las minas están esparcidas por al menos 30.000 hectáreas de tierra, mucho más allá del alcance de los actuales esfuerzos de desminado.

Svetlana, como la mayoría, cruza para abastecerse de medicamentos y comida, que en su ciudad natal, Krasnyi Luch, escasean o son demasiado caros. Desde mediados de noviembre, el termómetro no sobrepasa los cero grados en la llanura de Ucrania. "Mientras que en Occidente las personas tienen un único enemigo, el frío, aquí son tres: el frío, el hambre y la fuerza, armada hasta los dientes", explica Svetlana. Actualmente 600.000 personas en la cuenca del Donets carecen de seguridad alimentaria y otras 500.000 necesitan ayuda para subsistir, según datos del Programa Mundial de Alimentos. Algo alarmante si se tiene en cuenta que hasta hace poco esta parte de Europa era conocida como el granero regional.

Calentándose frente a una estufa de leña en una tienda de campaña militar en la frontera de Stanitsa Luganskaya.

La inflación de los alimentos ya se encuentra entre las más altas del mundo. Cientos de miles de personas han perdido sus puestos de trabajo y Kiev ha detenido el pago de las prestaciones sociales y las pensiones a buena parte de la población afectada. Mientras tanto, las organizaciones internacionales denuncian desde hace año y medio que las autoridades de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk han restringido la presencia humanitaria internacional en el territorio que controlan, lo que se traduce en graves deficiencias en la asistencia a la población civil.

2017 marcará el tercer año de crisis humanitaria en Ucrania, en la que los políticos ignoran las necesidades de sus poblaciones, imponen restricciones discriminatorias e incluso rechazan la ayuda humanitaria. Además, las negociaciones dentro del marco de Minsk no han mostrado grandes progresos y la pérdida de interés por parte de la comunidad internacional es galopante. Así, el drama de Ucrania oriental vive silenciado. El mundo hace oídos sordos al grito de auxilio de las personas atrapadas en un puente congelado entre Europa y Rusia. O como sentencia Alexander frente a la puerta ametrallada de su casa: "Ucrania ya no está de moda".

Stanitsa Luhanskaya es el único paso fronterizo abierto entre la zona controlada por el gobierno de Ucrania y la controlada por los separatistas de Lugasnk. Cada día se generan inmensas largas colas de gente que llegan a esperar hasta doce horas para cruzar.