Ya no volveremos de publicidad

Antonio Gassett sabía celebrar el buen hacer en una producción comercial tanto como lamentar los excesos de los genios.

Reconozco que mi memoria lo había apartado al rincón en que dormitan los recuerdos agradables; siesta de la que solo despiertan, muy de tarde en tarde y muy brevemente, al conjuro de una melodía, de un aroma o de una frase oída al azar.

En su caso, obviamente, el susurro que lo sacaba de la modorra musitaba tres palabras: Días de cine.

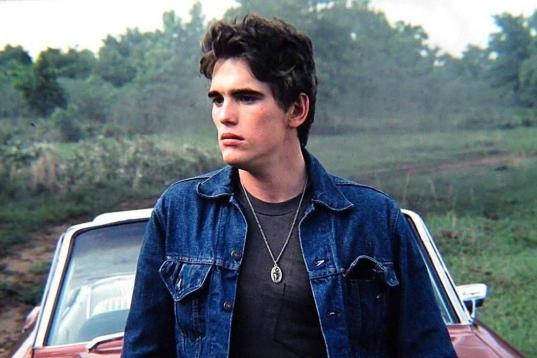

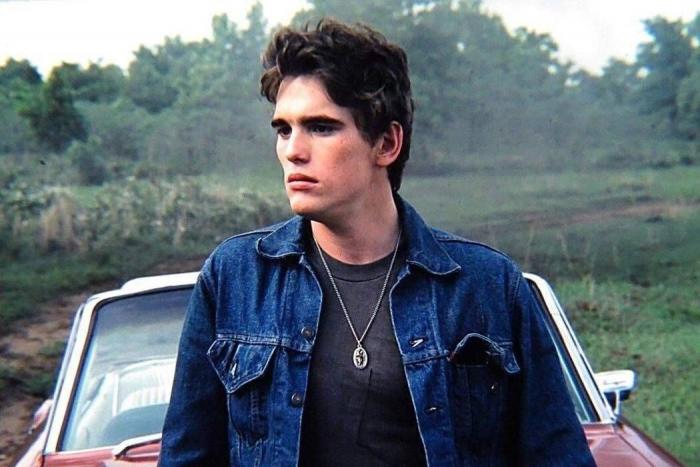

La muerte de Antonio Gassett nos ha devuelto, aunque solo por unos minutos, su rostro a medio camino ente Trintignant y Marty Feldman, su deje madrileño y el vitriolo que derrochaba en cuanto la ignorancia y el mal gusto le daban oportunidad, lo que sucedía con excesiva frecuencia.

Mucho se han recordado sus delirantes entradillas, en las que lo mismo se mofaba del horario doloso de su programa que arremetía contra el brillo con que se exhibía la vergüenza, y sus subversivos pasos a los bloques publicitarios. Y yo he echado en falta que equilibrara la balanza mostrando la ternura con la que hablaba de las películas que le gustaban, que no necesariamente se correspondían con eso que aún llamamos “cine de autor”, ni siquiera con los grandes clásicos.

Creo que, sencillamente, le gustaban las películas honradas. Quiero decir, aquellas en que no se pretendía engañar acerca de intenciones, talento o medios. Sabía celebrar el buen hacer en una producción comercial tanto como lamentar los excesos de los genios y las oportunidades perdidas.

Sus mofas las reservaba para las superproducciones infantiloides que nos sirven a granel. Creo, sinceramente, que se las dirigía a él mismo, obligado, por mera supervivencia, a exhibir imágenes vergonzantes que las corporaciones cedían gustosas sabiendo, como sabían, que la voz del crítico las acompañaría con insultos. Tenían claro que su emisión suponía una publicidad que ningún comentario atroz anularía.

Y eso nos retrata a todos.

Solo nos quedaba el humor de Gassett como vía de escape.

En el infierno de Quevedo, el librero se duele de haberse condenado por las malas obras de los otros, cuando es lo común que cada cual se condene por las propias.

Quizás sea idéntica la situación del crítico: tras conseguir el privilegio de convertir su vicio en profesión, se descubre rodeado de despojos que ni Midas podría, con su mano hechizada, convertir en oro. Y tales despojos son los que atraen al público, el cual, a estas alturas, ha tomado por mandato desoír el consejo del que sabe. Cualquiera puede otorgar estrellitas en las redes sociales sin más brújula que sus prejuicios o su estado de ánimo.

Ni siquiera es necesario haber visto la película.

O, ya que me mentan el asunto, haber acudido al restaurante.

Al profesional solo le quedan dos soluciones: llorar en un rincón mientras aprovecha las migajas de una columna casi clandestina o volcarse en reseñas crueles de las que nadie sale indemne. Esta última opción es, como cualquier pecado, fácil y placentera, casi tanto como meneársela a la sombra de una higuera (gracias, Cela).

Gassett optó por la tercera posibilidad: aceptar la existencia del cine negocio (que lo mismo se saca una saga entera de un juguete que un éxito navideño de un plagio), hacer visibles las películas que ni siquiera llegarán a ser secretas y explicar los motivos por los que el cine es mucho más que la relación entre relato y luz, entre sentimientos y encuadre, entre silencio y montaje.

Y no, no pienso que eso sea pedagogía; para mí, es puro periodismo, el que es capaz, siguiendo el criterio de Pla, de hacerse literatura si encuentra el adjetivo adecuado.

El buen crítico ha de ser, necesariamente, buen escritor.

Gassett compartía con Alfonso Sánchez, el maestro de todos, la erudición, la riqueza de lenguaje, el humor ácido y el respeto sincero por quien se juega vida y dinero al mostrar vida en una pantalla.

Hay otros nombres, desde luego, pero se encuentran en los dos.

No me resisto a transcribir la anécdota que contó Garci, sin Oscar aún en su vitrina, que preguntó a mi paisano de qué trataba el artículo que estaba escribiendo.

-Lo sabré —respondió el genial gangoso— cuando lo haya terminado.

Algunos lo ignoramos incluso después de haberlos firmado.

¿Y cómo quiere nadie que yo deje de profesar devoción a aquel soltero impenitente que jamás traicionó su amor platónico por Anouk Aimée?

Ahora que Gassett ha muerto, nos queda aquella secuencia de Arrebato (una genialidad que contiene todo lo mejor y todo lo peor que quepa en una película) en la que maldice el cine mientras monta la chusca cinta de terror que le ha tocado en suerte.

Toda una declaración de amor y de impotencia.

Aunque prefiero aquella otra actuación, íntima y envinada, que llevó a cabo en una mesa de Viridiana, defendiendo la espantosa comida alemana.

Estuvo de Oscar. Lástima que nadie empuñase una cámara.

Hace mucho que alguien dio paso a la publicidad y aún no hemos vuelto. Y hay críticos, excelentes casi todos, que gimen al no ser capaces de sobreponerse a tanto anuncio por el que pagamos religiosamente en taquilla.

Piensen que ninguno ha sufrido daño.

Al menos, hoy.