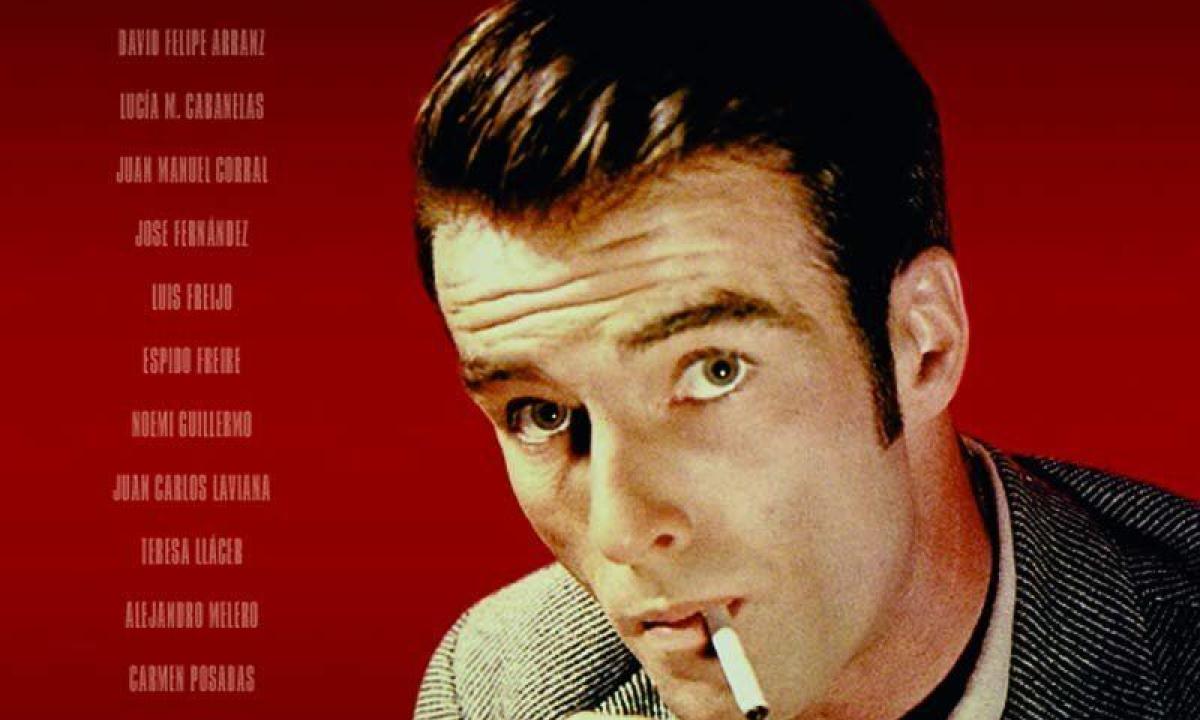

Montgomery Clift: El carisma atormentado

Funestamente, Clift protagonizó el que se conocería como el suicidio más largo de la historia del cine.

Pocos personajes atraen más que Montgomery Clift. Bello entre los bellos, atormentado entre los atormentados, aquella estrella deslumbrante del Hollywood clásico se perdió como lágrimas en la lluvia sin que nadie pudiera evitarlo. Funestamente, Clift protagonizó el que se conocería como el suicidio más largo de la historia del cine.

Hijo de una familia acaudalada de Nebraska, Edward Montgomery Clift recibió una educación esmerada gracias al afán de su madre, quien provenía de un linaje que ella se esforzaba por mantener con vida (a pesar de la turbia manera en que se lo habían ocultado). Así Clift habló varios idiomas, viajó a Europa y aprendió literatura y teatro cuando sus congéneres solo recitaban a los jugadores de sus equipos de baseball. Desde temprana edad, se empapó de la cultura que iba más allá de sus fronteras. Fue en Francia, ante la comédie-française, que el joven sintió que su corazón se desbordaba al subirse el telón. Aquel día nació Montgomery Clift.

Aunque estaba llamado a ser banquero, abogado o cualquier otra profesión que hiciera honor a su estirpe, al adolescente Monty Clift solo le fascinaba el teatro. Tanto que, con apenas trece años, se subió a las tablas y, a partir de entonces, decidió no bajar jamás. Su temple, su capacidad de mimetizarse con los personajes y su extraordinario atractivo llamaron la atención de la industria del cine una década después, ávida como estaba por aquel entonces de encontrar nuevos rostros que avivasen la maquinaria del olimpo.

Así, con su esplendorosa veintena arribó en Los Ángeles alejándose de su cosmopolita Nueva York, dispuesto a ganarse a pulso un hueco en la meca del cine. En las postrimerías de la segunda guerra mundial, la sociedad se había transformado lo suficiente como para que el perfil de Clift, tan distinto al de los galanes predecesores, encajase a la perfección con las demandas del público que le era contemporáneo.

Vulnerable, tierno, angustiado y extraordinariamente sugestivo, Clift encarnaba los valores del nuevo hombre, adelantándose al cambio de paradigma que estaba a punto de nacer en Hollywood. Así, tres años después de que finalizase la guerra, Clift debutó con Howard Hawks en Río rojo (1948), donde ya punteaban los rasgos que le definirían.

A pesar de lo que pueda parecer, Clift no se sentía en absoluto atraído por el cine, al contrario, denostaba su falta de profundidad y la que él consideraba nula capacidad artística. Clift no acudió a Hollywood, fue Hollywood el que acudió a Clift. De hecho, su incursión fue poco más que azarosa: Howard Hawks le vio actuar en Broadway y encontró en él a una suerte de hijo pródigo de John Wayne.

Aunque Río rojo fue su primera película, el estreno anticipado de Los ángeles perdidos de Fred Zinnemann (1948) hizo que Clift saltara a la fama. Hombre carismático y profundamente concentrado, todo su talento se vio enturbiado por la bebida, su insidiosa debilidad. También es cierto que la salud fue el gran talón de Aquiles de Clift, aquejado de las más variadas y dolorosas patologías que le empujaban al uso de calmantes. Obviamente, poco tardó en depender de ellos, algo que mezclado con el alcohol suponía una combinación fatal.

Mientras sus adicciones le hacían presa fácil en el plano íntimo, el ascenso de su carrera profesional fue fulgurante. A los consabidos Hawks y Zinnemann se sumaron directores de la talla de William Wyler (La heredera, 1949), George Stevens (Un lugar en el sol, 1951), Alfred Hitchcock (Yo confieso, 1953), Vittorio De Sica (Estación Termini, 1953) y de nuevo con Zinnemann con De aquí a la eternidad (1953).

Quizá la figura más relevante en su vida personal fue Elizabeth Taylor, con quien no solo compartiría algunas de las películas más emblemáticas de su filmografía, sino quien tuvo la ocasión de demostrar su amistad sin fisuras en 1956. Tras un fatídico accidente sufrido por el actor al salir de una fiesta en casa de Taylor, esta no dudó en entrar por el maletero de aquel amasijo de hierros para rescatar a Clift, teniendo para ello que arrancarle los dientes que, apostados en su garganta, le impedían respirar.

Tras aquello, a pesar de que su carrera cinematográfica seguiría adelante, la espiral de dolor y autodestrucción no hizo sino acrecentarse. Aunque todavía actuaría bajo las órdenes de Edward Dmytryk, Joseph L. Mankiewicz o el demoledor John Huston (su relación fue todo menos cordial), el genio de Clift se apagaría en 1966.

Este 17 de octubre, cuando precisamente se cumplen cien años de su nacimiento, un grupúsculo de apasionados del cine como Gerardo Sánchez, Espido Freire, Carmen Posadas, José Fernández o Juan Carlos Laviana, entre otros muchos, nos hemos reunido en el libro El universo de Montgomery Clift, de la editorial Notorious, para rendir un merecido tributo a este artista imperecedero. Un homenaje sentido, riguroso y profundamente respetuoso que intenta hacerle justicia a un actor que llegó a lo más alto a pesar de pugnar por descender a la profundidad abisal.

No podemos negarlo, a veces es esa pérfida condición humana lo que hace de los clásicos del cine de Hollywood leyendas de naturaleza inmortal.