Los poemas mecánicos

Si van a premiar poemas de robots, justo es que el jurado esté compuesto por las más solventes Thermomix.

Cuando yo empecé a fatigar los fogones, ni siquiera era de uso general la batidora eléctrica de aspas. En aquel restaurante se emulsionaban barreños de mayonesa a mano con varillas de metal. Los pinches lucíamos fornidos brazos de estibador y una destreza para ciertas funciones que hubiera envidiado el Onanista de la General.

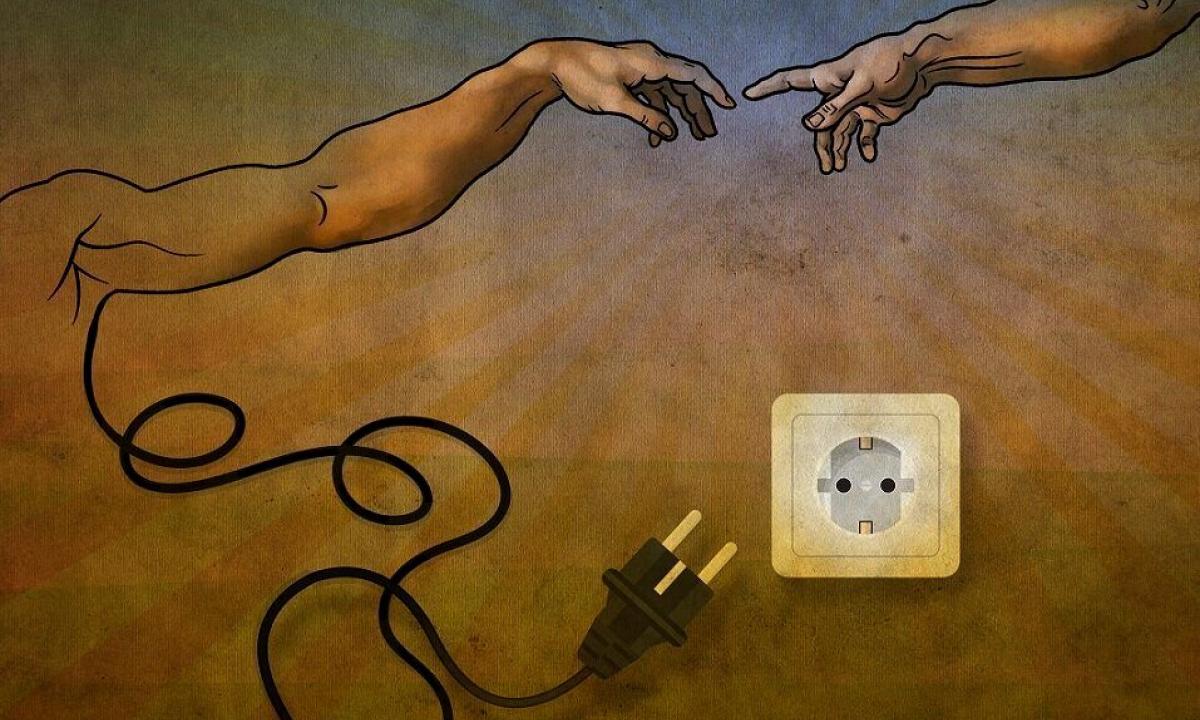

Los avances técnicos nos han reblandecido y estilizado: batidoras, picadoras, amasadoras, licuadoras… hasta que apareció en nuestras vidas la Thermomix (yo prefiero los primeros modelos, menos versátiles, pero más resistentes), avanzado robot de cocina que nos permite echar una siesta o desviar la mirada hacia las carreras de caballos.

Los robots han llegado ya, aunque en nada se parecen a los cacharros antropomórficos y malignos de las películas de ciencia ficción. Cocinan, barren, montan automóviles, limpian oleoductos, desactivan bombas… no hay actividad cotidiana que no puedan llevar a cabo con exactitud y limpieza (si, también esa en la que está usted pensando amigo y obseso lector).

Incluso existen sospechas de que un robot acaba de ganar un premio de poesía, de lucimiento público y sustanciosa bolsa.

El caso es que la identidad del venezolano Rafael Cabaliere, ganador del premio Espasa es Poesía (veinte mil euritos de vellón) ha sido puesta en duda por los versados en estas lides, que han apuntado la posibilidad de que detrás de los poemas publicados en Instagram por el misterioso autor esté un “bot”, un programa capaz de componer mensajes coherentes y distribuirlos por las redes sociales.

Tal ha sido el revuelo organizado, que la entidad convocante se ha visto obligada a difundir un vídeo del galardonado agradeciendo la distinción, con lo que el señor Cabaliere ya tiene voz y geta.

Llevado por la curiosidad, me he asomado a los poemas del señor Cabaliere y he suspirado deseando que éste fuera en realidad, una máquina.

Así tendría, al menos, una excusa.

Ñoños, manidos, fríos, vulgares, desangelados, vocingleros, ridículos… pueden ustedes añadir cuantos adjetivos gusten. Los engendros de “Alzando el Vuelo” más bien parecen los eructos de un topo.

El jurado ha sido seducido, según el acta, por el elevado número de seguidores que el señor Cabaliere tiene en las redes. Uno de sus miembros, supongo que queriendo lavarse las manos, ha reconocido el escaso nivel de todos los finalistas y, para justificar lo injustificable, ha señalado que el premio de marras busca resaltar perfiles de Internet.

Nada he de reprochar a una editorial que decide gastarse veinte mil euros en buscar al chico más popular del mundo.

Ni tengo ningún inconveniente en que el señor Cabaliere, humano o máquina, escriba las chorradas que se le vengan a la azotea y las publique en sus cuentas, que para eso son suyas.

Y no seré yo quien censure a quienes pasan su ocio leyendo tamañas paridas. Desde siempre ha habido lectores de lo fútil y no por eso el mundo ha dejado de dar vueltas.

(Claro que si perseveras en la sangría es raro que acabes reverenciando el borgoña).

Yo me conformo con que no las llamen poemas.

O que los libros que las guardan vengan con una etiqueta disuasoria, como las de las cajetillas de tabaco, avisando de que la ingestión de su contenido puede perjudicar a la salud más que desayunarse con el humo de cinco Farías.

Y que los jurados que los premian tengan por una vez la decencia de dejar desiertas las convocatorias en las que no aparezcan escritos valiosos. Y esto no se refiere solo a las nuevas hornadas de “influencers”, sino al aluvión de chanchullos que asola la literatura desde que alguien tuvo la absurda idea de premiar a unos sobre otros.

Es famosa la respuesta que dio González Ruano cuando supo que había perdido el Nadal ante una desconocida Carmen Laforet:

“¿Desde cuándo se premia a los mejores y no a los amigos?”

Nuestra forma de versificar viene, como la Camorra, de Sicilia y del siglo XVI. Las mutuas influencias son claras.

Antes, incluso, el autor del Cantar de Mio Cid se retiró de un premio, indignado por el cambalache que le propusieron. La obra nos ha llegado como anónima.

Es triste descubrir que el más ruin comportamiento, el del corrupto, está encastrado con firmeza en una de las más hermosas actividades a la que nuestra especie se dedica.

No es lícito achacar a la juventud de los autores en boga su poca garra, su conformismo, su gusto por el lugar común y la frase masticada; su menguada cultura literaria, que sólo da para aprobar el examen y pasar a otro asunto.

Diecisiete años tenía Claudio Rodríguez cuando nos emborrachó a todos de luz y de vino de Toro.

Los mismos que gastaba Rimbaud cundo decidió instalarse en el infierno.

Mi añorado José Miguel Ullán apenas llegaba a la veintena cuando entregó a la imprenta, y a nuestra conciencia, El jornal, su primer libro de versos.

Estripa

terrones,

Paco.

Estripa

pasado,

amigo.

Una vez que se irrumpe en el fulgor de su mundo poético no hay descanso. Sus experimentos fonéticos y visuales, sus largas tiradas de frases aparentemente inconexas, sus textos tachados, poseen la misma verdad que los versos, sencillos solo en apariencia, con que se adentraba en la noche franquista de su aldea.

A Pepe Hierro nunca le pregunté la edad, porque nunca dejó de ser el adolescente sensible y sabio que daba las gracias por el agua y al que le dolía la tristeza de los años malditos.

Poblaban sus cajones, me contó, rimeros de versos que a falta de una palabra –la palabra- nacieron malheridos y ahí fenecieron. Porque no consiguió hallarla en el estraperlo del diccionario, sus sonetos fueron abrasándose en el lento fuego del Tiempo.

Gloria Fuertes tuvo que lidiar siempre con su infancia, con su físico, con su inteligencia y con el odio de los demás. Espero que llegara a saber cuánto nos confortó su sonrisa amarga.

Ninguno de ellos se preocupó nunca por sus ventas. Vivían de lo que podían, casi siempre de otra cosa, mientras se peleaban con sus versos, con la censura y con la incomprensión de los pacatos en un país que les tiraba de la sisa.

Manolo Alcántara prefirió durante años reservar sus versos en Larios para la media voz de las tertulias mientras desgranaba crónicas de boxeo que envidiaba el mismísimo Bud Schulberg.

Todos ellos sabían que el diálogo que iniciaban al sacar el bolígrafo del bolsillo transcurría en el secreto de la soledad buscada, intimo territorio en que los poemas tienen sentido.

Nada que ver con la inmadurez de los chavales, (algunos, mozos viejos, que dicen en mi aldea), que entregan el alma a cambio de un clic en el icono correspondiente.

Y me duele saber que muchos de ellos tienen como maestro a Karmelo Iribarren, poeta al que sigo y aprecio por lo desnudo, desolador, tierno e implacable de sus poemas. No merece el donostiarra que su nombre sea relacionado con la frigidez imperante.

Como afirma mi colega David Torres, “nada es más peligroso que un discípulo”, (y en la docena suele entrar más de un traidor).

Sé que no todos los poetas de hoy en día se ajustan a tan patético modelo, que, muchos adolescentes, en la noche sin sueño, rompen una vez más sus escritos porque acaban de descubrir a Vallejo, o al siempre sorprendente Fernando Quiñones, o la exuberancia y la dignidad de Miguel Hernández, y piensan que siempre hay que empezar otra vez. Otras más.

Para satisfacción de los demás, los yonkis del “like” y de las cifras de seguidores, propongo ésta idea a la editorial Espasa: si van a premiar poemas de robots, justo es que el jurado esté compuesto por las más solventes Thermomix.

Son insuperables para hacer puré.