La nueva entrega de la trilogía 'Cerbantes': el producto

"Es Cervantes quien va eligiendo maestros y lugares, no como elementos pasivos del paisaje, sino como piezas vivas que le permiten disfrutar de un verdadero friso del último Renacimiento".

Tras escuchar la conferencia magistral cervantina y las palabras elogiosas que pronunció Sergio Ramírez hace unos días, durante la presentación de mi novela Cerbantes cambista, marino, espía, cautivo, tomé yo la palabra algo acomplejado, por si alguien pudiera pensar que trato de esconder mi condición de escritor casi novel de obras de ficción refugiándome en un complejo de superioridad, que es como suele compensarse el de inferioridad.

Y es que, mientras Sergio Ramírez escribe sobre personajes a los que nadie conoce, como el Tongolele de los demonios de la última novela de su trilogía del género negro, yo escribo sobre el escritor más grande de nuestra lengua, alguien cuyo personaje principal iba gritando por La Mancha “¡yo sé quién soy!”, justo lo contrario de lo que hace la Amelia de Julia Navarro, que va por el mundo preguntando Dime quién soy.

Lo mío podría parecer megalomanía, al creer que no puedo permitirme imitar a los escritores plenamente consagrados al elegir el asunto, pero no es así. La cosa viene de hace casi cincuenta años, cuando mi maestro, José Antonio Maravall, me aconsejó no persistir en la idea de hacer una tesis doctoral sobre Cervantes y la mentalidad española, escribiéndola en cambio pausadamente, como obra de madurez y en forma de novela, haciéndolo, eso sí, con el mayor rigor histórico.

Por eso ideé la ficción de no aparecer como autor, sino como editor erudito de un manuscrito encontrado por una becaria alicantina, precisamente en Orán, adonde Cervantes fue enviado como espía, de acuerdo con los capítulos que cierran la obra recién presentada.

Además, mientras Sergio escribe como le da la gana, yo trato de seguir los pasos de Goethe, quien —después de una primera novela sobre la formación de Guillermo Meister (equivalente a mi Cerbantes en la casa de éboli)—, la segunda es casi una novela bizantina y de viajes, como lo fue la última que escribió Goethe: Guillermo Meister: los años de peregrinaje, guiando a su hijo Félix.

Pero en mi caso es Cervantes quien va eligiendo maestros y lugares, no como elementos pasivos del paisaje, sino como piezas vivas que le permiten disfrutar de un verdadero friso del último Renacimiento, impregnándose de las mayores realizaciones del ser humano a lo largo de la historia, que suceden precisamente durante ese período y quedan como impresas en su piel y en su cerebro. De ahí que Sergio Ramírez dijera, con razón, que el de Miguel fue también un viaje de aprendizaje, adelantándose un par de siglos a la nobleza inglesa y alemana con el Grand Tour durante su juventud, o sea, a la moda del “viaje a Italia”.

Pero lo que quiero comentar aquí es la elaboración del libro como producto. Yo pensé primero darle como título Cerbantes en el Mediterráneo, pero mi editor pensó que podría resultar reiterativo después del Cerbantes en la casa de Éboli, así que lo cambié por el que ahora figura en la cubierta. La idea me vino, por supuesto, de John Le Carré con su “calderero, sastre, soldado, espía”, pero ellos eran cuatro personajes distintos, mientras que aquí son todos el mismo Miguel, como sucede también con los Agentes del Imperio de Noel Malcolm, identificados como Caballeros, corsarios, jesuitas y espías.

No hablo del contenido del libro porque Cervantes afirmaba que tal cosa disminuye el interés del lector. En cambio, también he imitado su forma de hacer el índice, que resulta tan detallado y prolijo como a él le gustaba escribirlos, así que quien desee saber de qué va la obra solo tiene que leerlo en las primeras páginas, además de la síntesis de la contraportada.

Hablando del texto final, admiro la paciencia de mi editor de mesa al rechazar yo muchas de sus propuestas de modificación de términos o expresiones por no figurar en el Diccionario de Autoridades, que es el límite del bagaje lexicográfico que adopté ante los lectores para la modernización ficticia del lenguaje del “manuscrito de Orán”.

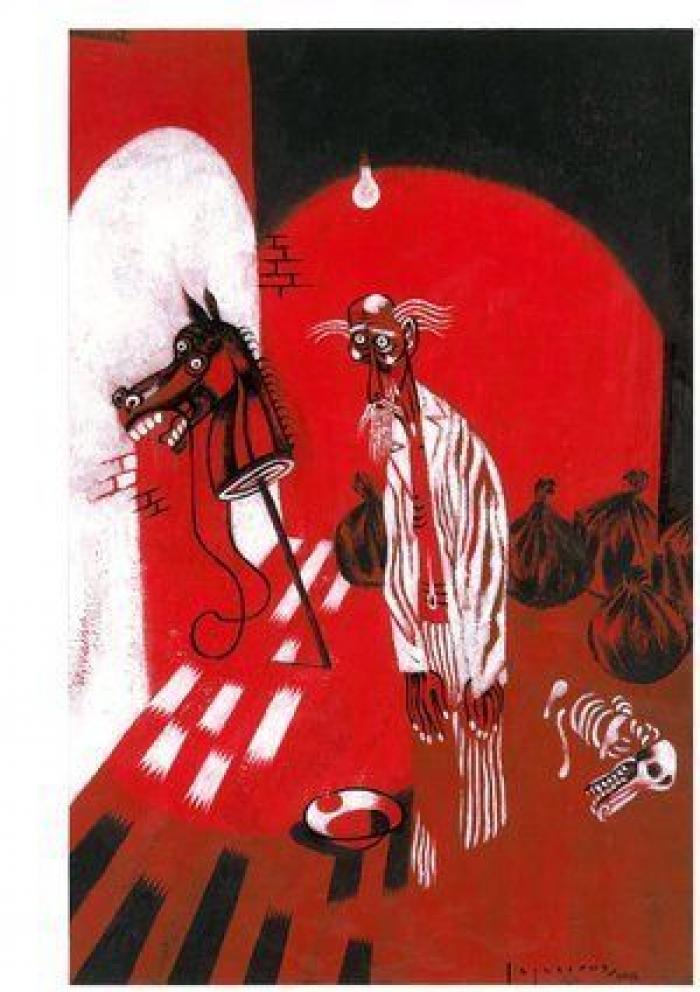

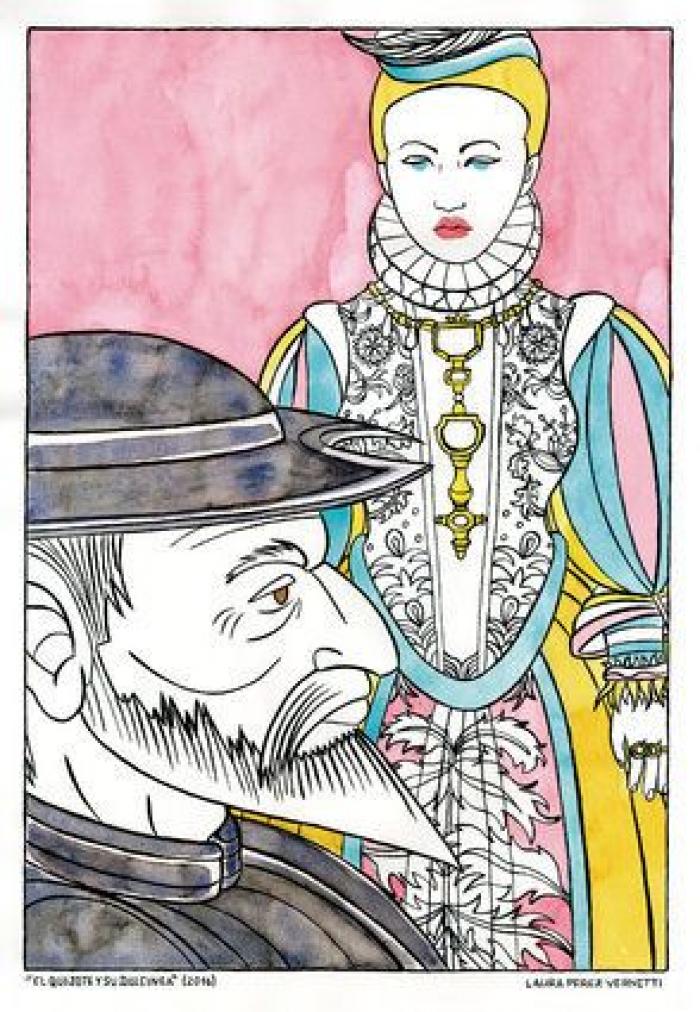

¿Qué decir de la cubierta? En el siglo XIX el investigador José María Asensio se topó con la declaración de que Francisco Pacheco había dibujado el retrato de Cervantes, hoy perdido como muchos otros de los más de 170 que hizo. Pero el pintor dijo también haber trasladado el retrato de su amigo al cuadro San Pedro Nolasco redimiendo a los cautivos, poniéndolo como timonel en la barca de los rescatadores.

De este lienzo extrajo el académico Eduardo Cano un dibujo de medio cuerpo que fue adoptado durante los últimos decenios del siglo XIX como el verdadero retrato de Cervantes, reproducido en la publicación en que Asensio publicó esas imágenes y otros papeles cervantinos, así como en varios periódicos de la época, dando todos por supuesto —y entre ellos don Benito Pérez Galdós— que ese era el verdadero retrato de Cervantes. Es lástima que esto quedase después desvanecido en el tiempo.

El dibujo de Eduardo Cano también se perdió, pero Jean Laurent lo enfocó con su cámara y la Biblioteca Nacional, en donde se conserva la fotografía, la exhibió con motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel y la puso en su página Web.

Al ofrecérsela yo como motivo para la cubierta del libro, los dibujantes la recogieron en una orla primorosa y construyeron toda la cubierta en torno a ella, situándola delicadamente sobre un grabado de época del puerto de Nápoles con un suave fondo azul celeste.

No contentos con esto, los maquetistas buscaron para el título la misma tipografía empleada por Juan de la Cuesta para la cubierta de El Quijote de 1605 (modernizada digitalmente), guardando un perfecto equilibrio entre la “página pictórica” y la “página textual” (como decía Emilio Torné, que es quien ha estudiado la imprenta en el XVI), de modo que el producto final es una verdadera joya libraria —o del arte de imprimir—, de la que estoy muy orgulloso y agradecido a los maestros diseñadores y maquetistas de la casa, cuyo “arte liberal” suele quedar en el olvido.