Evolución: tal como éramos

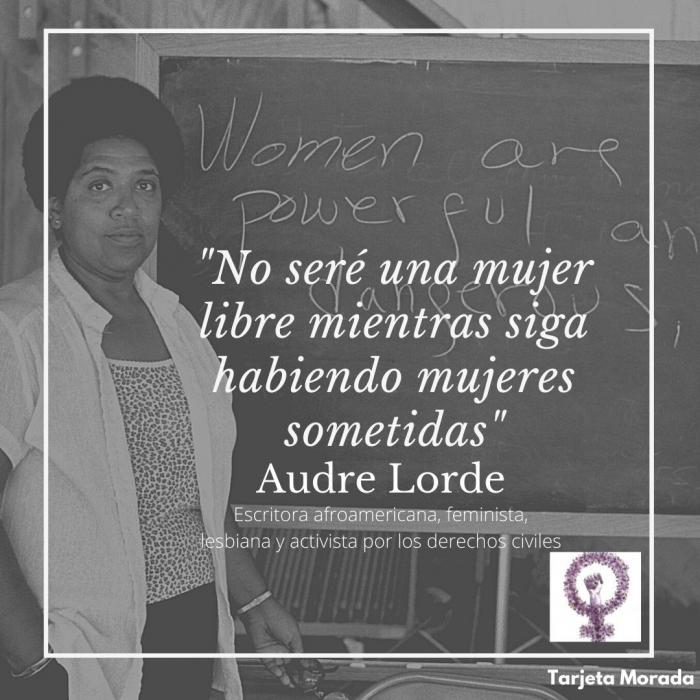

Un homenaje a todas las mujeres que abrieron camino.

Llegado el mes de marzo, es casi obligatorio para cualquiera y del todo obligatorio para mí hacer un homenaje a todas esas mujeres que han aportado su granito de arena —o su playa entera— en ese largo camino para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Mujeres que fueron pioneras como Marie Curie o como esas Figuras ocultas de las que hasta hace poco nada sabíamos y sin las cuales no hubiera sido posible la carrera espacial. Mujeres que, aunque caminen Solas siguen adelante, mujeres que disfrutan con los Tomates verdes fritos, sean Criadas o señoras. Solo es una pequeña referencia a los cientos de películas dedicadas a estas mujeres, pero todavía son pocas si las comparamos con los protagonistas masculinos.

En nuestro teatro, el mundo de la justicia, la presencia de mujeres es mayoritaria, pero no lo es tanto conforme nos acercamos a la cúpula de las carreras jurídicas. El famosos techo de cristal va teniendo alguna fisura, pero no acaba de romperse. Y sí, es cierto que hemos pasado de no tener ninguna Fiscal General del Estado a tener tres seguidas, pero tampoco echemos cohetes: ninguna de las tres ha cubierto, de momento, un mandato entero.

Claro está que, si nos vamos a la carrera hermana, la judicial, el tanteo es de cero. Ninguna mujer ha ocupado el cargo de presidenta del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, del Tribunal Supremo. Asimismo, y pese a quien insiste en que todo funciona normalmente, durante mucho tiempo la autonomía valenciana era la única que contaba con una presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a la que en los últimos tiempos se ha unido Extremadura. Dos de 17 no es nada representativo de lo que ocurre en la carrera, digan lo que digan.

Hubo un tiempo en que la excusa estaba servida. El pasado, ese pasado en el que las mujeres éramos tratadas como seres de segunda clase por las leyes, seguía pesando. Como quiera que hasta una ley de diciembre de 1966 —de 28 de diciembre por cierto, ¿casualidad?— las mujeres no podían acceder a la carrera judicial ni fiscal —tampoco podían ser militares o policías—, no fue hasta bien entrada la década de los 70 cuando efectivamente empezamos a vestir las togas de la fiscalía o la judicatura.

Pues bien, por si aquello no fuera suficientemente ominoso, hemos tenido que aguantar muchos años la cantinela de que no había pasado el tiempo suficiente para tener los requisitos que se exigen para alcanzar la cima. Pero esto ya no puede valer. Aquellas valientes mujeres que abrieron la brecha, de las que ya hablé en otro estreno, ya se han jubilado. Y las nuevas promociones tienen una mayoría tan abrumadora de mujeres que no tiene explicación que no copemos todos los puestos importantes. Esperemos que el próximo Consejo General del Poder Judicial, si alguna vez llega a constituirse, suponga un soplo de aire fresco que ventile los pesador cortinajes de terciopelo de nuestro escenario.

Pero el pasado pesa, valga la redundancia, y no solo en las leyes. Las leyes pueden cambiar a golpe de BOE, pero las mentalidades que florecían con esas leyes, y cuyo legado aun se deja sentir, no se cambian tan fácilmente. Aportaba el otro día un compañero, Gregorio María Callejo, a las redes sociales. Junto a su erudición, la imagen del texto que reflejaba las discusiones en la tramitación del Código Penal de 1822 sobre el privilegio penológico del homicidio a la esposa o descendiente femenina sorprendidas yaciendo. Se despachaba a tal tipo con una pena de arresto de seis meses cuando no, según otros de los debatientes, con la exención absoluta. De milagro no les daban un premio. Y obsérvese que no solo se trata de hallar a la mujer en una infidelidad, sino que incluye cualquier acto sexual que con cualquier hombre pudieran practicar hijas, nietas o hasta tataranietas. Para tatara morirse de la impresión.

No hace falta irse tan lejos. El llamado uxoricidio en adulterio —matar a la mujer pillada en un acto de infidelidad— persistió en España hasta los años 60. Las mujeres éramos tan poca cosa que matarnos se castigaba poco, y dejarnos lesionadas de por vida, nada. Eso sí, para ser castigadas éramos capaces por completo, y hasta más. El adulterio femenino era mucho más grave que su equivalente masculino, el amancebamiento.

Solo cuando la honra estaba por medio, podíamos “beneficiarnos” y así algo tan espantoso como matar a un recién nacido para ocultar la deshonra no era objeto de la pena que hoy merecería, ni tampoco del reproche social. Aunque, como contrapartida, solo se castigaba la violación si la mujer violada era honesta, se entendiera como se entendiera ese término. Y así, delitos contra la honestidad, es como siguieron llamándose los delitos contra la libertad sexual hasta finales del siglo XX.

Lo del Derecho Civil aún era peor. No se podían hacer cosas tan simples como viajar, abrir una cuenta corriente o firmar un contrato sin permiso del padre o marido hasta 1975, y aun quedaron flecos que impedían comprar inmuebles o tener la patria potestad de los hijos en determinados casos hasta 1981. Y, por supuesto, divorciarse. Con la Iglesia hemos topado.

¿Pero qué queremos en una sociedad donde hasta la canción protesta por antonomasia contra la pena de muerte, El preso número nueve, describía un caso de violencia de género de libro? Como si el protagonista no hubiera podido estar preso por cualquier otro delito que no fuera “matar a su mujer y a un amigo desleal”.

Así estaban las cosas, hace varios años y una pandemia ¿De aquellos polvos estos lodos? Faltaré ver si el confinamiento, el teletrabajo, la crisis y todas las consecuencias de la pandemia dichosa no se llevan consigo lo que habíamos adelantado. De momento, ya amenazan las prioridades. Y no olvidemos, en igualdad todo lo que nos es avanzar es retroceder.

Mi aplauso, por eso, es para todas esas valientes que no desfallecieron. Gracias por prepararnos el camino.