El flaco favor de los monárquicos a Felipe VI

Minimizar el descrédito de la monarquía por las presuntas fechorías de Juan Carlos I es la peor ayuda que puede recibir el actual rey.

Quien esperase muy poco del mensaje de Navidad del rey se equivocó: habló Felipe VI y no hubo nada. De nada.

Creer que afearía con firmeza el intolerable comportamiento de su padre era una esperanza tan cándida como inocente. Felipe VI contaba con un margen intermedio, unos grises que ni siquiera se molestó en tantear. En una crisis de tal envergadura —que no sólo cuestiona un reinado, sino cada vez más a toda la institución—, que recurriese a trucos propios de funambulistas de la palabra, como hizo el rey, genera una indignación justificada. Los requiebros para hacer como que hablaba de su padre sin mencionarlo o la forma de abordar la crisis provocada por Juan Carlos I con lugares comunes que podían significar una cosa y la contraria son el mayor reflejo de que el rey ha perdido una gran oportunidad. Otra más.

Si los finales de año sirven para hacer balance de los aciertos y los errores, la casa real debería concluir que ha ido de tropezón en tropezón con un empecinamiento desconcertante. Todo ha salido mal y, lo que es igual de grave, la forma de gestionar las crisis ha sido no sólo fallida, sino impropia de una institución que debería contar con los recursos y el conocimiento adecuados para abordar problemas de primera magnitud con un mínimo de solvencia. Pues no.

A la espera de que los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I se sustancien en los ámbitos pertinentes, no es tanto lo que haya hecho el rey emérito —que es mucho, demasiado hasta para lo que son capaces de soportar los juancarlistas más acérrimos —, sino cómo ha gestionado Felipe VI la crisis. El mensaje de Navidad no es un punto disonante, sino una parte más de una melodía basada en el despiste y en la estrategia suicida de evitar daños a cualquier coste.

El estallido de la crisis se sitúa el 15 de marzo de 2020, cuando la casa real informó de que Felipe VI renunciaba a la herencia de Juan Carlos I y le retiraba su asignación por las informaciones sobre la existencia de cuentas en Suiza. La elección del día no fue casual porque, que nadie lo dude, cualquier movimiento que se da en la casa real está meditado y medido al milímetro. Era domingo alrededor de las siete de la tarde, un día de la semana y una hora en la que, en una situación normal, los españoles están inmersos en el deprimente proceso de asimilar el comienzo de una nueva semana. Pero es que ese domingo no era un día cualquiera: fue el primero en estado de alarma y toda conversación, interés y preocupación pasaba por la situación sanitaria. Jugada maestra.

Segunda parte: el rey emérito “abandona” España. La casa del rey desveló en un comunicado tan escueto como desconcertante que Juan Carlos I se había ido, aunque nadie sabía dónde. Fecha de la información: 3 de agosto, un mes en el que la mayoría de los españoles disfrutaba de sus vacaciones tras meses de confinamiento. La opacidad fue máxima: se ignoraba el destino, si pensaba volver, si el rey emérito se había costeado los billetes, dónde se iba a alojar, quién pagaría la estancia, si había viajado solo o cuántos escoltas le protegían. Si no fue una huida, lo parecía.

A lo largo de los meses las informaciones sobre los asuntos cada vez más turbios de Juan Carlos I se sucedieron a un ritmo inversamente proporcional a las explicaciones del actual rey. Ni una palabra ni un mínimo gesto de reprobación pública. Nada.

Por eso se antojaba tan relevante el discurso de Navidad de este año: porque era la gran oportunidad para dar la cara, hablar con firmeza y mirar a los ojos de los españoles mostrando una crítica sin ambages al comportamiento de su padre. Era el momento para dejar de tratar a los españoles como simples súbditos que acatan con reverencias engoladas todo lo que hace el rey. Era, sobre todo, la gran oportunidad para demostrar que esa “renovación” de la que tanto habla Felipe VI es real, y no palabras vacías propias de monarcas absolutistas que sólo esperan la complacencia de sus súbditos.

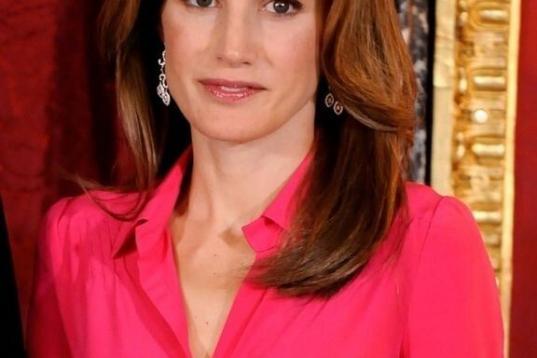

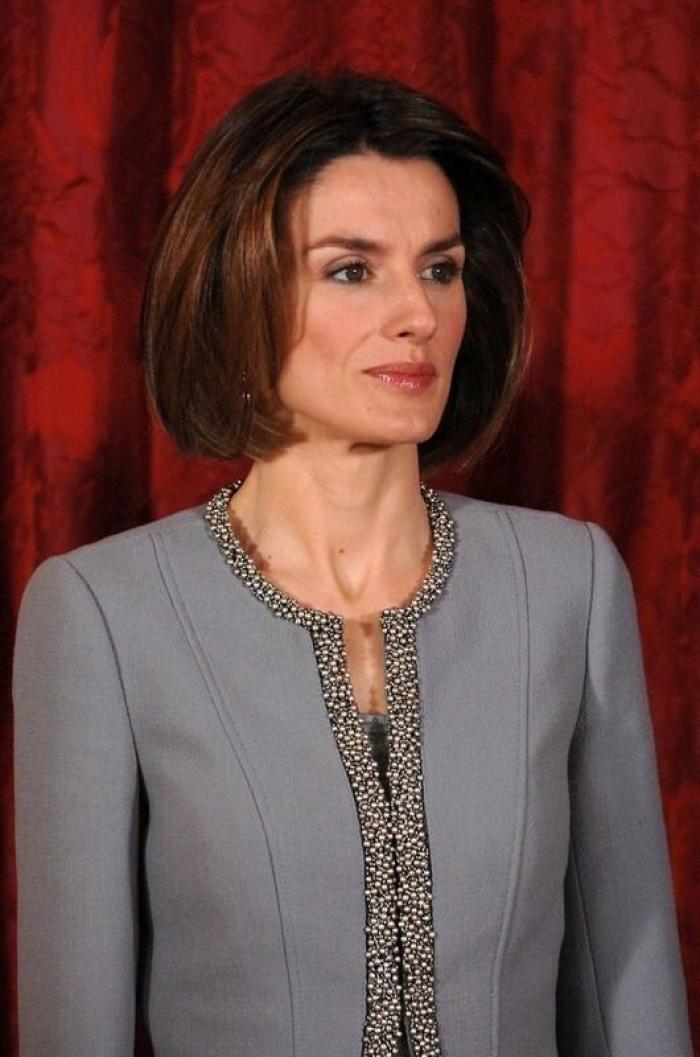

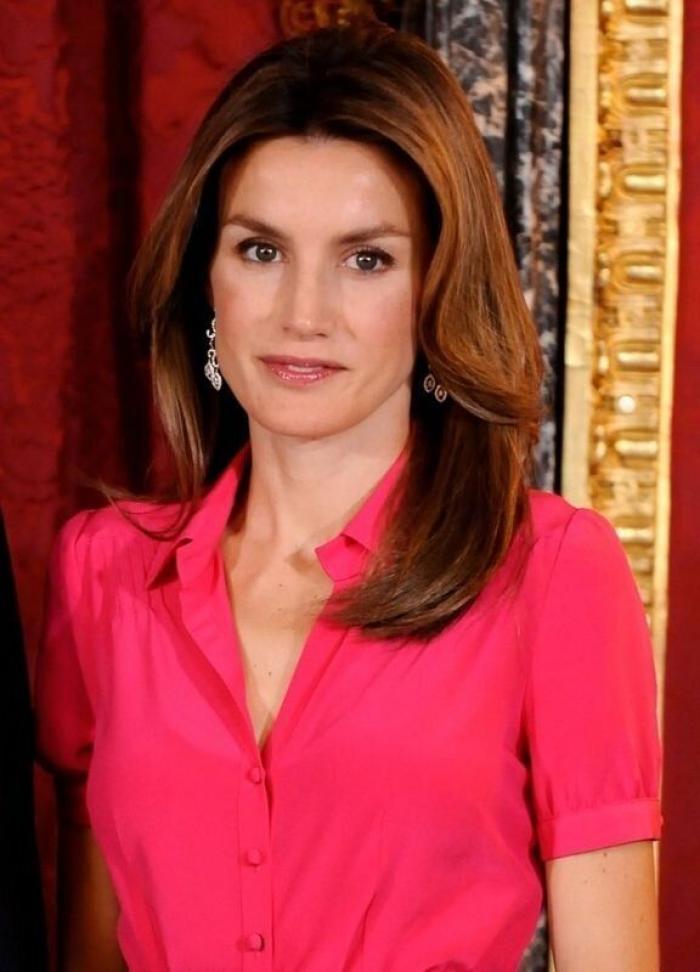

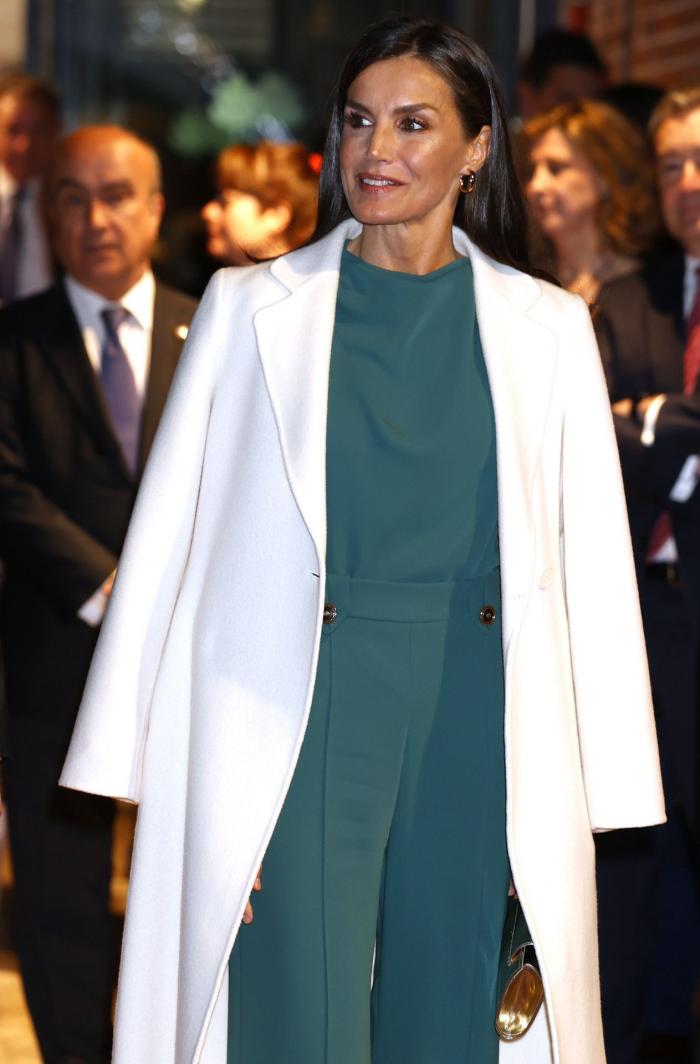

La renovación no es contraer matrimonio con una plebeya, o caminar por un paseo marítimo agradeciendo los aplausos del ‘pueblo’. Renovación no es ni mucho menos grabarse un vídeo sobre el día a día en Zarzuela. Ser una rey renovador —si es que es posible en una institución tan arcaica como la monarquía— pasa por entender las exigencias de la ciudadanía, encarar los problemas y reconocer los errores, por muy graves que sean. Y siempre hablar a los españoles con la verdad por delante, como la sociedad adulta que es. Nada de eso se ha producido en el reinado de Felipe VI. Basta con hacer un simple ejercicio de memoria: ¿En qué se diferencia este reinado del de Juan Carlos I? En nada.

Empeñarse en minimizar el descrédito en el que se encuentra la monarquía por las presuntas fechorías de Juan Carlos I es la peor ayuda que puede recibir Felipe VI. Y aplaudir un discurso tan tedioso en las formas como vacío en el fondo, constituye una muestra de servilismo vergonzante. Sobre todo cuando han sido los miembros de la monarquía española, ellos y sólo ellos, los que han dinamitado con sus actos toda la institución.

Ser monárquico no es alabar todo que diga o haga el rey. Es aplaudirle cuando obra bien y criticarle cuando yerra. Lo demás es pleitesía. O fanatismo.