Buitres

Urge mirar un poco más cerca para señalar a los que han hecho del engaño un lucrativo modo de vida a costa de sus semejantes.

Antes de que el alzhéimer, ese ángel exterminador y silencioso, le quitase hasta lo que fue, mi padre no hacía más que decirme que yo tenía demasiados pájaros en la cabeza.

Y razón no le faltaba; aún me palpo la nuez y me sorprende que mi cuello no tenga la esbeltez de la garza de tanto estirarlo en busca de nidos en los que alguna vez me topé con el desproporcionado huevo del cuco, “okupa” que, a imitación del cura, deja los suyos en casa ajena.

Debo decir que yo abandoné tan bucólica actividad en cuanto descubrí los escotes.

Recordarán el aforismo chino que alertaba: "No podrás impedir que los murciélagos vuelen; sí que se posen en tu cabeza".

De un tiempo a esta parte, tengo la impresión de que lo que da vueltas alrededor de nuestras tonsuras, como si fuéramos vacas exhaustas en el Valle de la Muerte, son los buitres.

Como todo negocio que se vale de cachivaches tecnológicos, en el mío (propiedad que comparto orgullosamente con acreedores, bancos y Hacienda), estos se estropean a diario por causa de su uso continuado, accidentes imprevisibles, otros que suceden por más previstos que estén, y algún compinche ayuno de delicadeza que jode por no joder.

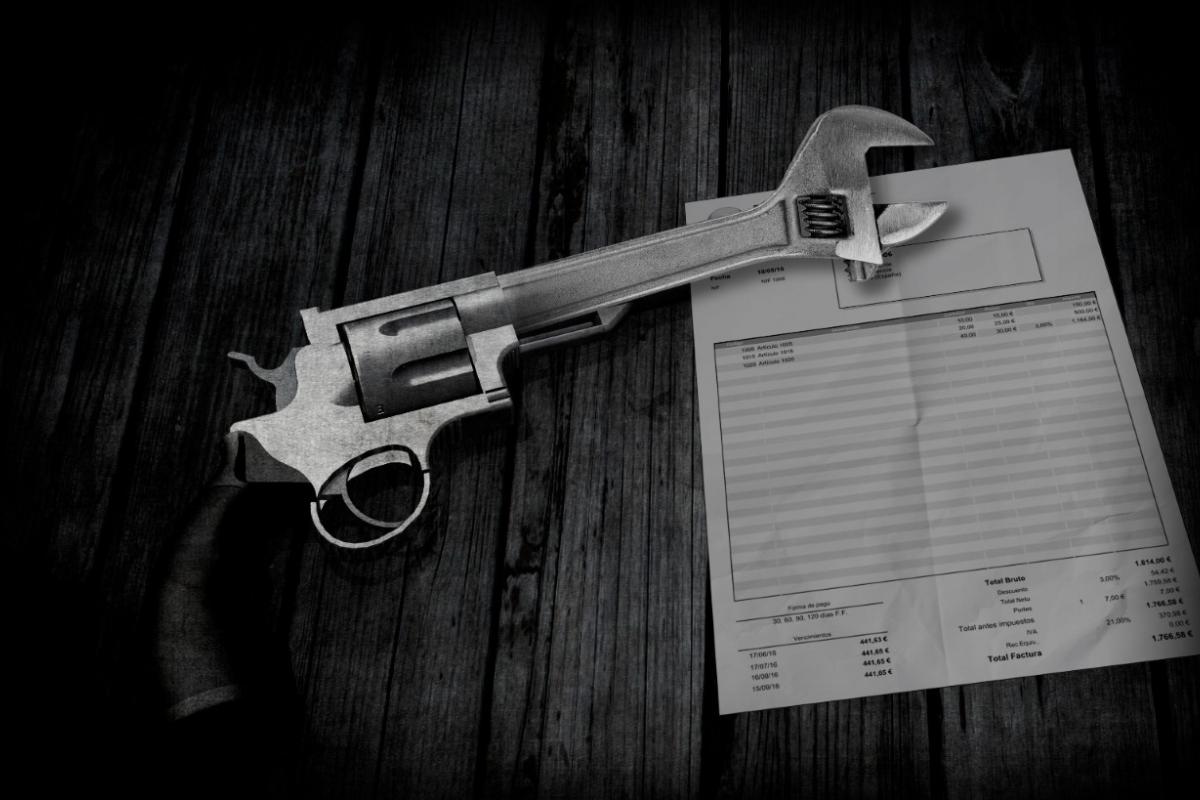

La última avería me llevó a buscar el servicio técnico de la casa fabricante del calentador en cuestión, la cual se comprometió a enviar a un operario (que apareció al tercer día, como Cristo resucitado) a cambio de sesenta euros en concepto de visita. Me puse la careta de tía solterona, esa que regala billetes a los sobrinos a cambio de besos, y acepté las condiciones.

A modo de saludo, ya me reprochó que no tuviera un seguro con la casa a la que representaba. Vamos, que estaba más interesado en colocarme la póliza que en buscar el destornillador. Antes de dar ningún presupuesto, antes, incluso, de acercarse al aparato, me mostró una nota según la cual yo debía aceptar el pago de los sesenta y otros treinta más. Cuando le pregunté el motivo de la mordida, me respondió, sin reírse, que los treinta de más eran por abrir la caldera para verle las entrañas.

-¿Me puede indicar -le pregunté entre la estupefacción y la furia- qué clase de avería se puede diagnosticar sin levantar la tapa del trasto? ¿Qué hijos de Alí-Babá dirigen su empresa?

Y ahí el siervo se deshizo en alabanzas sobre los filántropos que le pagaban el sueldo, mientras me reprochaba la torpeza de no suscribir el seguro de marras.

No he logrado, hasta el momento, respuesta a la queja dirigida por una desorbitada factura de reparación, me refiero a un cacharro distinto, con conceptos tan surrealistas como transporte de ida y, debidamente separado, transporte de vuelta, un número de horas de trabajo suficiente para remozar el monasterio de El Escorial enterito, y una cantidad, nada simbólica, que cubre el inmenso gasto de comunicarse con el pagano (también los bancos han cobrado por llamar al cliente o enviarle una carta. Casi los prefiero mal educados, como los corintios).

Ya está bien de abusos.

Nos sobran razones para quejarnos de los orondos banqueros, los terratenientes en barbecho, los especuladores a destajo, los explotadores de su mano de obra, la hidra de dos cabezas que forman Hacienda y el Ayuntamiento... pero urge mirar un poco más cerca para señalar a los que han hecho del engaño un lucrativo modo de vida a costa de sus semejantes, a quienes un botón que pierde la conexión con su circuito o unas llaves olvidadas en el interior la vivienda pueden destrozarles el presupuesto del mes.

Doscientos euros pagó un servidor (que, desbocado por llegar a la penúltima carrera nocturna en La Zarzuela, se dejó las llaves dentro del piso) para que un cerrajero se plantara ante su puerta con un carnet de identidad y pasara este por el hueco entre la hoja y la jamba hasta que saltó el resbalón (en un posterior olvido, lo intenté sin éxito, quizás porque mi carnet estaba caducado).

Por ese precio, podría haberme pagado una habitación en un hotel de cinco estrellas, desayuno incluido.

Y entiendo que quien, obligado al coitus interruptus, se desplaza en la alta noche para atender una emergencia de ese tipo merece que su trabajo se pague con justicia, pero no debería olvidar que muchos de sus clientes son asalariados a los que un rejón de semejante calibre les duele como banderillas negras.

Algunos de los ingredientes que utilizo en mi cocina han triplicado su precio, especialmente la trufa negra que, en este año de sequía, se asemeja al de la blanca. También los productos cotidianos y modestos como los tomates de calidad (cualquier día invento el gazpacho de acelgas), por no hablar de los intrépidos pescaditos que arrullara Spencer Tracy, sin que los proveedores hayan sufrido mucha merma en sus beneficios.

Un restaurante de las características del mío puede asumir esos desmanes, pero las ya contadas casas de comida, y las casas sin más, en las que ya se acabó el vino, no saben cómo multiplicar panes y peces.

Que en momentos como estos aprovechemos para desollarnos entre iguales dice mucho de nosotros, pero nada bueno.

Los viejos anarquistas, desde el atildado Noi del Sucre, siempre (incluso cuando lo asesinaron) vestido para una fiesta de Gatsby, al alpargatado Durruti, tuvieron clara su conciencia de clase, que les permitía identificar con nitidez al enemigo, y una dignidad a prueba de balas.

Ahora resulta que el enemigo está entre nosotros.

Mientras tanto, los que cortan el bacalao (con el precio que hoy exhibe se lo pensarían aquellos campesinos que, a punto de agostarse su cosecha y cansados de suplicar al santo hacedor de lluvia, decidieron meterle una tajada en la boca), contienen las carcajadas mientras nos animan a encarar el futuro con optimismo.

Pero el futuro se nos escapa por los boquetes que dejan el cainismo de los serviles y el egoísmo de los aprovechados.

Mientras no pierda vigencia mi aforismo “vivir es defenderse” , mientras no entendamos que un mínimo esfuerzo por los demás puede llevarnos muy lejos a todos, y mientras los buitres de pelo en pecho y factura abusiva campen a sus anchas, lo tenemos jodido.

Falta poco para que sus congéneres de pico y pluma nos sobrevuelen.

Eso sí, al lacayo de la caldera lo eché a la puta calle y no he vuelto a tener noticias de él ni de los carteristas que lo mantienen. Que cunda el ejemplo.