Una exposición sobre la cólera del tiempo

La obra de María Blanco Cobaleda invoca perplejidad y vértigo en un constante juego de reflejos.

El escritor Benjamín Labatut sugiere que nuestra especie avanza por medio de singularidades, que muchas veces sólo adquiere en los límites que casi desintegran su propia identidad, en los extremos distorsionados de su misma substancia, donde ya no resultan reconocibles los fundamentos de lo que cree ser.

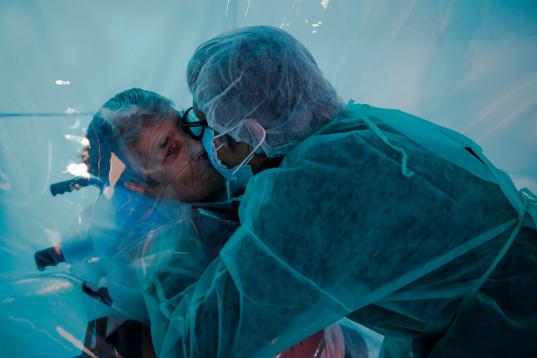

Una búsqueda extrema, a partir de la gran tragedia que supuso para nuestra comunidad la pandemia, la ha emprendido la pintora madrileña María Blanco Cobaleda. El resultado se exhibe a partir del día 23 de septiembre en la Fundación Pons (en la calle Serrano, 138, en Madrid).

Desde las ruinas ya apenas perceptibles y los cascotes invisibles de nuestro reciente mundo perdido, su obra busca el mito renacido de El Dorado, una ciudad de luz que Blanco ha reconstruido con edificios de oro, con las cicatrices abiertas de los circuitos informáticos que nos aíslan tanto o más que nos prometen la conexión, con la soledad resplandeciente, prohibida, del punto preciso donde los ausentes, los muertos, miran con codicia la ciudad de los vivos, o quizá es al revés: nuestra sociedad que ya codicia hasta la muerte.

En definitiva, donde el anhelo de lo que no es posible y la memoria y su infidelidad se tocan. Sin duda, la exposición tiene el don raro, en Madrid, de la oportunidad.

La obra invoca perplejidad y también vértigo en un constante juego de reflejos. El resplandor ensimismado, la simetría dorada de una indiferencia moral inherente a las grandes ciudades y a su colosismo, que esquiva la reacción previsible y, sobre todo, una introspección asfixiante que rompe como un diamante soledad e individualidad y las hace irreconciliables.

Resultan percepciones ineludibles en las avenidas abiertas en el tiempo y en la propia subjetividad del observador, por la autora.

Es una arriesgada y sugestiva propuesta la que hace María Blanco, la utilización omnipresente del oro, de su capacidad de espejo —y de paradoja— para que el propio espectador sea parte fugaz de su ciudad. La idea de que un conjunto de simetrías y de dimensiones, físicas unas, trascendentes otras, pueden redimirnos de nuestras recientes y dolorosas pérdidas, de dotar de volumen moral a los paisajes, muchos de ellos invisibles.

Invisibles como deja la ausencia y la pérdida y que esculpe Blanco por medio de edificios, de clonación, de circuitos cibernéticos, de inacabables torres doradas, de calles que se tuercen en un relato insoluble, abierto… Un paisaje del tiempo, de estos tiempos, en lo que tienen de nuevo.