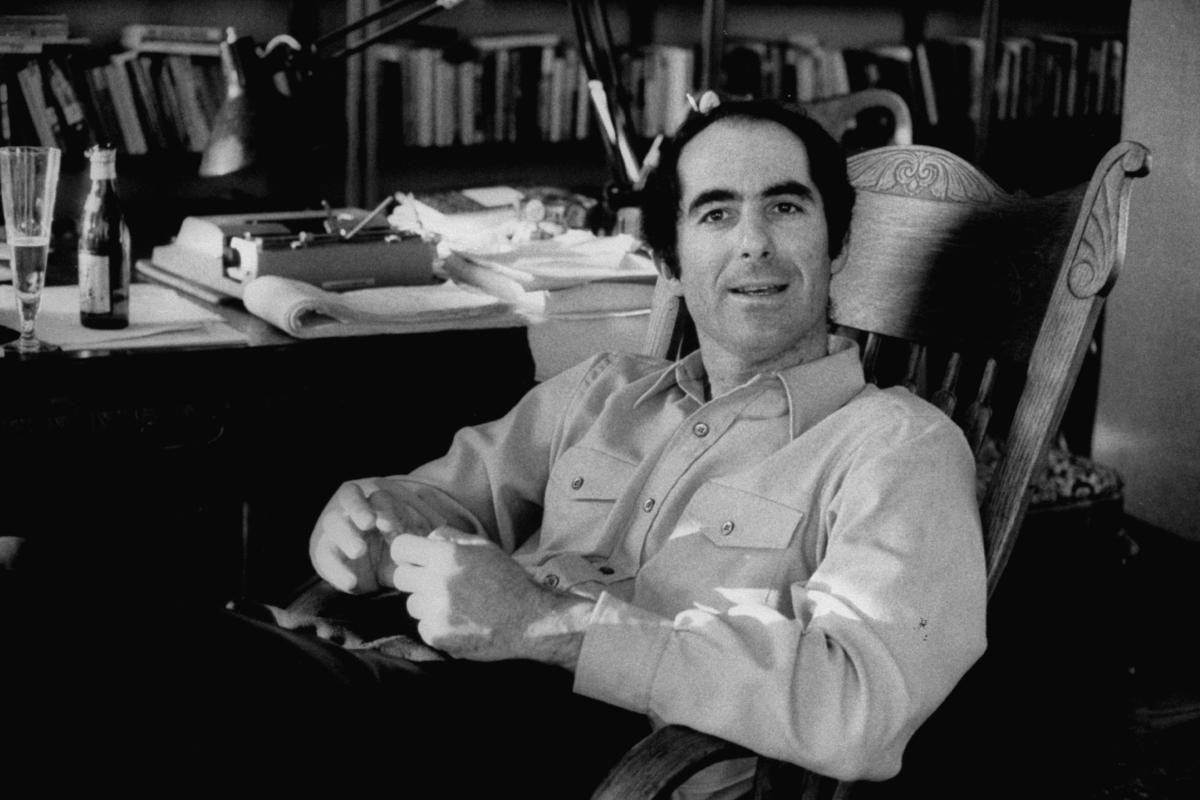

Mi complicada relación con Philip Roth

Como muchos otros jóvenes adolescentes de la segunda mitad del siglo americano, me escondía bajo la colcha con ese famoso libro de tapa blanda y color amarillo canario de la autosatisfacción. El primer ejemplar que leí de El lamento de Portnoypertenecía a mis abuelos, judíos del este 20 años mayores que Philip Roth. El lomo amarillo del libro llamaba la atención en el estante de su dormitorio, incrustado entre libros de tapa dura de color blanco de Abba Eban y Groucho Marx, en un tono que difería de sus vidas, cuya gran historia de amor se definía por haber ganado competiciones de baile más que por la vergüenza de la carne, a cuyas partes nobles se referían exclusivamente como "ahí abajo".

Mi "ahí abajo" vino al mundo biológicamente opuesto al de Philip Roth. Mi relación con mi propia condición de mujer significaba que mi relación con sus libros fluctuaba de forma radical entre la fascinación y la ira hasta que finalmente se asentó en un lugar de profunda entrega y, en ocasiones, de adoración sin reservas.

Claro, yo también ansiaba el placer, pero no como Alexander Portnoy. Así no. ¿Era eso lo que significaba ser hombre? ¿Era eso lo que significaba escribir libros que serían elogiados por millones de personas?

Estaba atrapada por ese libro, pero no porque me viera reflejada. Era judía, me masturbaba y mostraba mi enfado al mundo. Sin embargo, Portnoy ―y más aún el hombre que lo creó― me resultaba exótico y desconcertante, como alguien de un mundo distinto. Mostraba al descubierto una primacía que a mí no me era propia. Y, de alguna forma, ya entonces supe ver que había valor en ello. Las mujeres eran objetos de placer de Portnoy, sí, pero la lujuria era la clave.

Aun así, fue complicado adorar a Philip Roth siendo una chica que creció en una determinada época. Quería verme a mí misma como un sujeto, no como un objeto. Quería creer que podía ser tanto la protagonista del libro como su autora. Seguí leyendo la obra anterior, pero mi fascinación se desvaneció, reemplazada por la frustración. En lugar de leer obras más actuales de Philip Roth, empecé a debatir sobre él. Con hombres. Con mujeres de una generación diferente que encontraban tediosas mis diatribas feministas.

Me resultaba una traición quedar excluida de la atención de este idolatrado judío, consciente quizás de que yo nunca fui lo suficientemente delgada, alta o shiksa para ser cosificada, al tiempo que combatía esa cosificación. Era lo que tenían de malo los hombres. Era lo que tenía de malo la publicación editorial. Era lo que tenía de malo la cultura dominante.

Mientras sus libros estuvieran tan sumamente enraizados en esa lujuria sin remordimientos y en su rencor hacia las mujeres, sentía que no iban a tener cabida para mí más que para devolverles ese rencor. Me daba igual que esta relación hacia las mujeres fuera su tesis, la cual abordaba de forma consciente. Prescindí de sus libros más apasionantes de los 80, comprometida con mis ideas, sin tener en cuenta cuánto habrían complicado mi pensamiento y mi relación con su escritura.

Yo era, al fin y al cabo, un producto más de la cultura universitaria de los 90 que posteriormente Philip Roth ridiculizaría en La mancha humana, la tercera parte de su Trilogía estadounidense. La díada sujeto-objeto y la forma en que es representada la mujer en la literatura reinaba en nuestros trabajos y en los debates en la cafetería. No estábamos equivocados. Sin embargo, demasiado a menudo, fracasábamos de forma exasperante a la hora de entender la literatura al evaluarla. Tratar de encarnar el deseo de otra persona, sin importar lo pueril que pueda ser, es la forma que tienen los artistas de destapar la verdad que esconde la humanidad. Penetrar en una conciencia que puede resultarte reprobable es la forma de conocer el corazón de los demás.

Como a muchas mujeres, su corazón me repelía por aquel entonces. No había logrado interiorizar su crítica, sus ironías; sus intereses no se habían convertido en míos. Está claro que no escribía esos libros para mí. Por mi parte, yo no había descubierto lo profunda y caleidoscópicamente que había excavado en el ser —su propio ser, el ser de un hombre, una conciencia determinada— al haberme saltado todos sus libros de los años 80, principalmente La contravida. En lugar de eso, leí con júbilo las brutales memorias de Claire Bloom sobre su relación, Adiós a una casa de muñecas. "No puedes tratar a sí a las mujeres y esperar que no te expongan", pensé.

Y entonces leí Pastoral americana, el primer libro de la Trilogía americana. No solo había escapado de su cuerpo y de su psique para ir un mundo más allá, en este caso, una mirada atrás profundamente documentada y mucho más atenta de los convulsos años 60 y de una familia que se muda de las olorosas curtidurías de la industria de los guantes de Newark al bullicio suburbano. Entre los personajes secundarios me regaló a Merry Levov, una chica profundamente imperfecta cuya ira es tal que acaba volando por los aires una gasolinera como protesta mortífera y desacertada por la quiebra política y cultural que le ha tocado vivir. Yo no era ella, una conciencia en la que podría haberme transformado. Si hubiera nacido una generación antes, puede que hubiera detonado los explosivos. Podría existir en sus libros y en su pensamiento como actriz, no solo como un cuerpo que anhelar o ignorar. Fue un libro que cambió la forma en que veía la historia y a mí misma.

A partir de ese momento, leí y discutí cada libro conforme se publicaba ― sus cavilaciones, hilarantes y devastadoras, sobre la muerte, el fracaso, la necesidad, el siglo XX en sí mismo ― tratando de leer lo que me faltaba cuando encontraba un ejemplar lleno de polvo en una librería de segunda mano. A lo largo de este juego de lectura algo irregular, pasé por alto la obra que para mí iba a ser la más esencial. Llevaba tiempo insistiendo a un amigo para que leyera un ensayo personal de mi mentora Ellen Willis titulado El año que viene en Jerusalén, que versaba sobre una feminista atea nacida en el barrio de Queens de Nueva York (Estados Unidos) que viajaba a Israel para descubrir que su hermano había sido absorbido por el judaísmo ultraortodoxo. "Entonces, básicamente, es como La contravida, pero basada en hechos reales", apuntó mi amigo. "No, no, este está escrito por una feminista, no tiene nada que ver con Roth", respondí antes de admitir que no había leído el libro.

Al día siguiente me prestó su querido ejemplar. Fue la primera vez que me prestó un libro. Ya son varios los libros que le he devuelto, pero este llevo atesorándolo 15 años.

La contravida está repleta de personajes y elementos típicos de Roth: el narrador Nathan Zuckerman y su hermano, infidelidades, matrimonios que colapsan, problemas de judíos. Y aun así destaca el increíble alcance de su imaginación y su ambición como ejercicio de reflexión (de uno mismo, la familia, la historia, el deseo). La historia cobra forma a partir de tres contravidas (ninguna de ellas enteramente distinta a las demás) en las que se viven tres vidas diferentes, se cuentan historias diferentes, hay personajes diferentes, y todo se proyecta desde un prisma que va redefiniendo las vidas de los personajes.

Si este libro lo hubiera escrito una mujer, con personajes femeninos, es probable que se la hubiera considerado una de las mejores escritoras de la historia. De hecho, esta obra puede asemejarse mucho más a la actitud de romper con la tradición de Virginia Woolf que con cualquier escritor blanco contemporáneo de Roth. Sin embargo, mientras que Woolf desafiaba la forma de la novela para cuestionar las limitaciones de género en sí mismas, (por ejemplo, convirtiendo a Orlando en mujer), La contravida se adentra en un terreno más profundo y matizado, que no trata sobre quién llegamos a ser, sino sobre lo que significa ser. Fin.

Es posible que este libro despierte gran admiración y afinidad en mí debido al momento de mi vida en el que me encontraba cuando llegó a mis manos. Era una época en la que la complejidad significaba para mí más que nunca, en la que me enfrentaba a las incertidumbres de mi propio corazón, y que supuso imaginar que eliminaba esos límites establecidos en mi vida. Pero esas nociones, desde mi punto de vista, siguen siendo profundamente feministas.

La fijación del libro en la mortalidad y la impotencia definen gran parte de la última época de escritura de Roth, una maratón que siguió corriendo hasta 2012. Esos libros recuerdan a su primera época, poniendo fin así a sus preocupaciones por su joven miembro viril, que ahora no colabora ni siente. Las mujeres jóvenes son objetos, que pueden ser tratadas bien o mal, pero a quienes ya no puede satisfacer por completo.

Lisa Halladay dedica la primera mitad de su reciente novela Asimetría a hablar sobre una de esas mujeres jóvenes que trataron de hacerse camino por la soledad y decrepitud de Roth. Roth aseguró que Halladay "le había calado". Y, en efecto, con esa cita finaliza su esquela el New York Times, dando su aprobación a la escritora que le dibuja como coprotagonista de la novela. Puede que también se deba, en parte, a que su protagonista nunca trata de aceptar la realidad del personaje de Roth, para bien o para mal.

Al fin y al cabo, Roth nunca dijo cómo había que arreglar a los hombres. Solo señaló que lo que subyace en ellos, y en todos nosotros, es una necesidad latente de ser reconocidos, en lugar de escondernos avergonzados bajo una colcha. Y esto es algo que la literatura más refinada nos fuerza a hacer.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' EEUU y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco y María Ginés Grao