La importancia de la verdad: radicalidad democrática o fascismo

En democracia todo es discutible, salvo mentir a costa de la noción de verdad. Mentir siempre produce injusticia.

¿Por qué la verdad debería ser importante para nuestra sociedad? No hace mucho, la respuesta nos hubiera parecido sencilla y hasta banal, pero los tiempos actuales de la posverdad, cuando los “hechos alternativos” se aprovechan del consentimiento gradual de la ciudadanía para creer que la verdad es, en sí misma, algo demasiado problemático, nos impiden contestar a tan transcendental pregunta con un sí o un no, adverbios que parecen lastrados por el tedio y hasta la fealdad, y que resultan demasiado densos en un contexto social en que la distorsión de la realidad se adorna como si se tratara de un mero matiz de la misma. La norma es que cada uno tiene la potestad de elegir y defender su propia verdad (incluso de mentir si lo considera útil, como si pudiera equipararse la vida pública al banquillo de un tribunal de justicia); paradójicamente, por delante de cualquier demostración verosímil, lo que prima no es el obrar conforme a la ley, sino el ejercicio individual de la libertad, con la adhesión a una interpretación opaca de lo que esta libertad significa. En semejante escenario histórico no es de extrañar que la mayoría de las personas estén confusas y no sepan conducirse sobre esta materia con criterios sólidos ni sepan alejarse razonablemente de la propaganda incesante que reciben.

Parecería que la correlación de las fuerzas políticas, económicas y culturales que legitiman a las instituciones necesita de una parada técnica en la que podamos concertar la función y el valor que hay que otorgar a la noción de verdad en una sociedad democrática. En todo caso, no es alentador que sea tan urgente hacer esta revisión. La verdad, pese a los esfuerzos interesados por ridiculizarla, por hacerla prescindible o inalcanzable, es una herramienta sumamente práctica. Si no se posee el reconocimiento colectivo de su función, ¿cómo será posible que confiemos en que aquellos que están al frente de los gobiernos sepan tomar decisiones correctamente informadas y motivadas por el bien común? A todos nos resulta difícil imaginar que una organización humana (como pueda ser una empresa) pudiera resistir las dificultades y prosperar sin disponer de un conocimiento preciso de los hechos y del contexto en que prevé desarrollarse. En ausencia de “inteligencia”, ninguna compañía genera la confianza necesaria entre sus socios y clientes de que va a ser capaz de alcanzar los objetivos comprometidos.

El fatalista y el nihilista se han convertido en cómplices necesarios para convencer a las masas de que no hay evidencias que nos permitan establecer la unívoca relación entre la verdad y la realidad objetiva. La consecuencia inmediata es precipitar una segunda negación: la verdad no merece ningún respeto ni el esfuerzo por indagar en su consecución. El estrago se resume en que toda proposición sobre un fenómeno depende del modo en el que se miren las cosas.

En la escala política, el nihilismo ha alimentado una mentalidad colectiva en la que los valores y los juicios de aquello que se da por cierto se pueden cambiar sin tener que justificar el cambio de criterio ni tener que presentar pruebas que lo avalen. El significado de las palabras igualdad y libertad se retuerce hasta que todo acaba siendo susceptible de ser travestido o manipulado hasta anular la diferencia; se hace tabula rasa una y otra vez como si nuestra experiencia y conocimiento pasados dejaran de tener valor. “Todos son iguales”. “Todos son lo mismo”. “Todos tienen las mismas oportunidades”, y por ende también la mentira y la verdad, un pensamiento que aboca al sujeto hacia la impotencia y la frustración.

Este escenario posibilita que lo que una persona admite como verdadero puede no ser sino el fruto de su subjetividad (y de las determinaciones externas en las que existe: la presión activa de los factores sociales, culturales y económicos que han estructurado su realidad material y su psique). Aunque esta interpretación tiene cierto peso y representa un condicionante severo a la hora de sesgar nuestras decisiones, nos empuja a olvidar que, enfrentados a la transformación de nuestro entorno, la verdad objetiva es la única característica vinculada con la realidad que nos permite diferenciar entre hacer bien las cosas frente a la otra posibilidad, la de hacerlas mal. Dicho con otras palabras, sin acceso a la verdad, lo más probable es fracasar antes de empezar cualquier proyecto (aparte de terminar en un delirio vociferante entre unos y otros, individuos alejados de las ansiadas libertad e igualdad que propugnaban, pero cómodos anfitriones en la fantasía que nos ofrecen otros como sucedáneo de una vida aceptable).

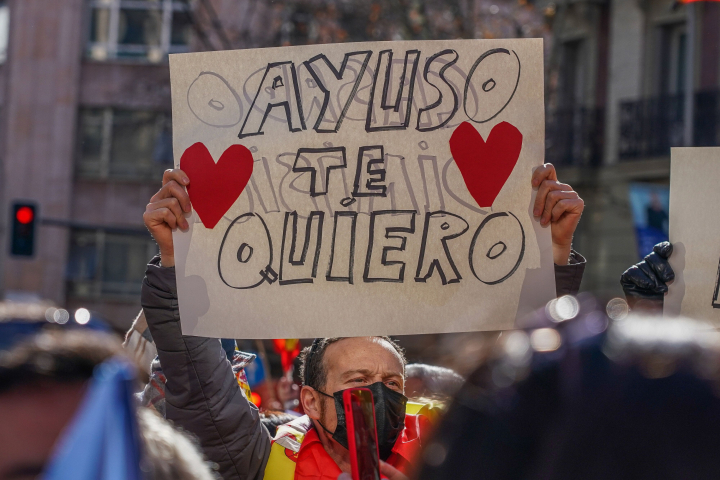

La descarga eléctrica que ha sacudido al sentido común en estos últimos días a causa de los despropósitos planteados por el Partido Popular (donde la verdad se ha borrado y vuelto a dibujar en un frenético sinsentido) es un perfecto ejemplo para identificar la depreciación y la falta de empleabilidad que la verdad ostenta en nuestras costumbres y hábitos de sentir y pensar. La objetividad y la neutralidad han desaparecido como medios adecuados para el discernimiento. Estamos prisioneros en el mundo líquido del que nos alertó Zygmunt Bauman, un sistema en el que la reflexión queda desterrada en favor del enjuiciamiento ligero y casi instantáneo, al servicio del resentimiento de unas emociones negativas que permiten al público canalizar su odio, desprecio e insatisfacción (algo que analizo en mi reciente libro Nuevos Fascismos. Manipulando el resentimiento). Con una inusitada facilidad, entra en juego el sacrifico de chivos expiatorios para apaciguar el deseo de sangre, en vez de buscar el goce del asombro (algo que solo se obtiene al demostrar, nunca sin dificultades, lo que es verdadero y contemplarlo).

El idealismo, tan injustamente vilipendiado tanto por la derecha como por la izquierda, establecía un sentido homogéneo y absoluto sobre esta temática: la ley es causa de la verdad. Habíamos dado por hecho que ya había quedado suficientemente establecido en el mismo estatuto de la democracia el deber de veracidad: una condición suprema e incondicionada frente a los ulteriores efectos que produzca, sin posibilidad alguna para aceptar excepciones a la regla. La verdad queda recogida como base de lo ético, sin que todo aquello que decimos con el lenguaje y los actos pueda desligarse de nuestro deber hacia la humanidad en su conjunto.

En democracia todo es discutible, salvo mentir a costa de la noción de verdad. Mentir siempre produce injusticia, si no contra una persona concreta, sí contra la colectividad. El fascismo promete acabar con todas las discusiones anulando la necesidad incondicionada de la verdad y nombrando a la mentira como un signo de normalidad, infiltrándola para garantizar en la conciencia de la ciudadanía el espejismo de justicia. ¿No resulta absurdo? Sin embargo, arrastra con suma facilidad a millones de personas hacia el precipicio de la ignorancia.

Las dimisiones de cargos políticos y las disquisiciones futuras de la justicia en torno a la problemática fratricida del PP no serán suficientes para cicatrizar la herida que le ha sido revelada a la mirada de las multitudes. Nos hemos dado cuenta de que a la verdad no se la espera, no recibe agasajo, no se la echa en falta, no hay una efectividad reservada por su simple presencia. En nuestros días, convertirse en un ciudadano que demanda la función de la verdad y asume su deber hacia ella equivale a ser el más radical de los seres humanos. Lo bueno y el gusto por el bien se han convertido en los rasgos de la radicalidad.

En el otro lado de la balanza, los supuestos libertadores hacían gala de su talante supuestamente democrático para fomentar la agresividad en los aledaños de la calle Génova o en interesadas tertulias mediáticas demostrando, cada cual a su manera, el esperpento en que nos estamos convirtiendo.

Entre nosotros, en nuestras familias, amistades y compañeros de fatigas, hay dada una chifladura que nos engaña para creer que los hombres y las mujeres, en general, funcionan razonablemente, pero como apuntó Freud en El malestar de la cultura, lo espontáneo en el individuo es comportarse de una manera cruel, tajante y destructiva. La verdad, como demostración de la ley, es el punto de capitón para suspender esta terrorífica espontaneidad.

En este contexto social y político que nos ha tocado vivir, tan ridículo como baldío, más que nunca necesitamos de una educación genuina y científica para elegir con sabiduría a quienes queremos que nos digan la verdad. De lo contrario, uno corre el riesgo de convertirse en seguidor de charlatanes e impostores.