El himno y la alegría

En una época de confinamientos como la que vivimos, quizás convenga abrazarse más que nunca a la alegría. Sí, alegres. Como va el héroe hacia la victoria.

La escena se repite estos días en distintos puntos del mundo: nada más terminar de aplaudir, los ciudadanos corean el Himno a la alegría. Muchos lo relacionan con el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 en Re menor de Ludwig van Beethoven, también conocida como Coral. Otros tararean, sin embargo, el tema con el que Miguel Ríos obtuvo en 1970 un éxito que hoy calificaríamos de global al vender más de seis millones de copias en unos sesenta países.

Entre una y otra melodía, que pese a sus similitud no son la misma, había una distancia de casi dos siglos. Vistas desde esa lejanía, ambas, sin embargo, guardan multitud de paralelismos. Una a la otra se persiguen, se esconden y reaparecen en la vida de los humanos cada vez que lo exige la ocasión. Ahora mismo, por ejemplo.

Desde que era un veinteañero, el genio de Bonn se esforzaba en introducir la Oda a la alegría de Schiller en alguna de sus composiciones pero el tiempo pasaba y sin que la oportunidad se presentara. ¡Lo tengo, lo tengo!, asegura Schindler, su desleal secretario, que gritó el compositor alemán un día desde su sordera mientras daba forma al encargo que en 1817 le había hecho la Sociedad Filarmónica de Londres. Beethoven era ya un músico de prestigio, había pasado los cuarenta y arrastraba como podía una existencia en la que se sucedían los desengaños de una vida sentimental en ocasiones bastante ambigua.

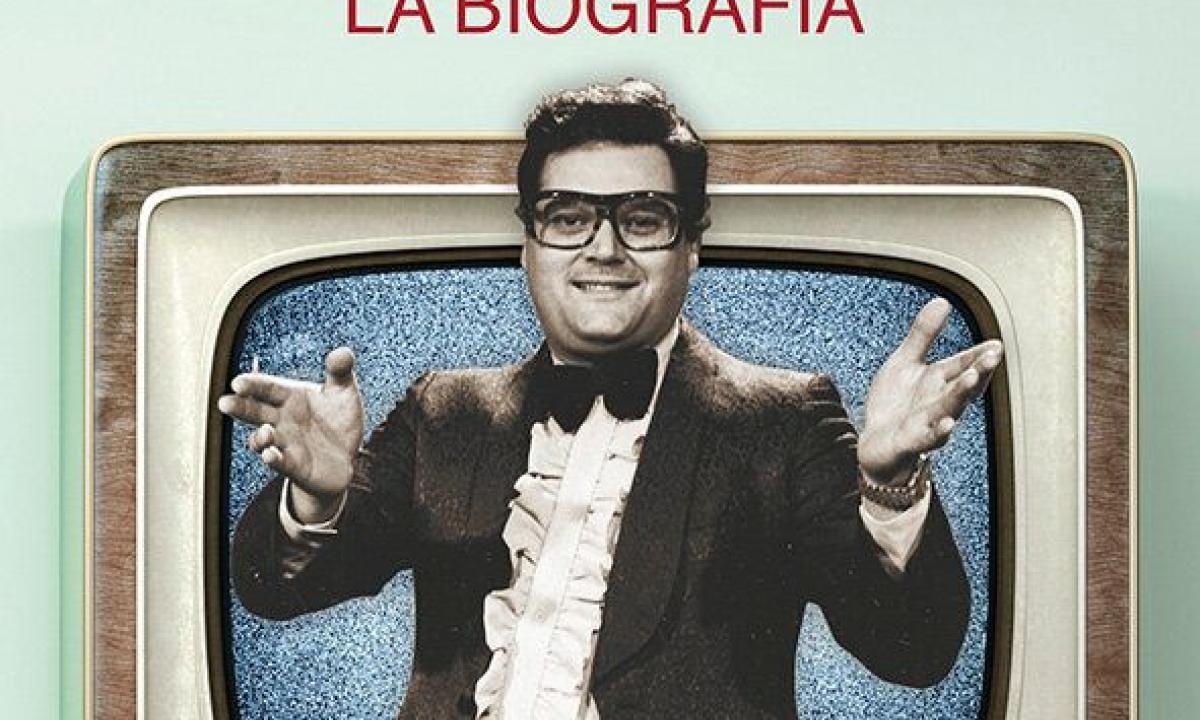

A Waldo de los Ríos se le ocurrió la idea de deconstruir la Novena mientras conducía a toda velocidad por una carretera española en el verano de 1969. Estaba a punto de cumplir los treinta y cinco, la televisión le había proporcionado popularidad, vivía desahogadamente en un piso con una actriz uruguaya que luego sería su esposa cerca de la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid. Toda su existencia estaba en orden, al menos aparentemente. Pero, como se supo después, las apariencias engañan.

Junto a Michael Umlauf, el director, Beethoven recibió, sin poder escuchar su sonido, la ovación del público que aquella noche de 1824 abarrotaba el Kärntnertortheater de Viena. Tras los aplausos, no tardaron en llegar las críticas: de los puristas, porque consideraban que aquello no era una sinfonía; de los conservadores, que no entendían la encendida fe en la fraternidad humana; de los clasicistas, que asisten alarmados al avance imparable del romanticismo.

En poco más de tres meses, el proyecto que durante una cena veraniega avanzó Waldo de los Ríos a su amigo y productor Rafael Trabucchelli se había materializado en A song of joy, una canción que, sin necesidad de grandes campañas de promoción, estaba dando la vuelta al planeta En España, mientras tanto, los periódicos recogían las cartas de protesta de melómanos enfurecidos, los intelectuales más progres insultaban al adaptador y un grupo de directores de orquesta amagaba con acudir al juzgado de guardia para denunciar al autor del desaguisado, al productor, a la discográfica y al sursum corda si era preciso. Los golpes a De los Ríos eran tan contundentes como las cantidades que recibía en concepto de derechos de autor.

Beethoven vivió un auténtico calvario en los años siguientes al estreno de la Novena, en los que sólo compuso cuartetos y su Missa solemnis: a la sordera se unieron multitud de achaques de salud, la adicción al alcohol y las estrecheces económicas. Waldo, en cambio, fue aclamado en medio mundo, dirigió ante la reina de Inglaterra, se escribió con Stanley Kubrick y no escatimó en lujos. Pero a la presión para encontrar otro talismán como el Himno, se sumó el vacío interior, el miedo a vivir, la represión afectiva, el desengaño.

El mismo día, siglo y medio antes de que Waldo de los Ríos se disparara con una escopeta, se celebraban los funerales por Beethoven. Aplaudid amigos, comedia finita est, cuentan que había dicho en su agonía el creador de la Novena.

No quiero vivir en este universo que se desintegra. Las rosas que ayer estaban en el jardín, hoy son cuatro pétalos caídos en el suelo, escribió Waldo en una última carta que su mujer encontraría mucho tiempo después en una caja de patatas.

Durante la crisis sanitaria, en pantallas compartidas, de balcón a balcón, en un idioma o en otro, ciudadanos de mil lugares distintos recogen el relevo de dos músicos que, separados por dos siglos, se dejaron la piel en luchar por la libertad, la afectiva también, del ser humano. En una época de confinamientos como la que vivimos, quizás convenga abrazarse más que nunca a la alegría.

Sí, alegres. Como va el héroe hacia la victoria