Corté con un ligue de Tinder y estuvo dos años acosándome

"¿Recuerdas ese vídeo que me mandaste? Todavía lo sigo viendo".

Internet puede hacerte creer que conoces a una persona hasta que te demuestra lo que de verdad es capaz de hacer.

Al principio, antes de que las cosas se fueran de madre y tuviera que intervenir la Policía, hubo citas, cenas y viajes en coche. Ethan y yo hacíamos planes como navegar con el barco de su padre y quedar para almorzar. Cuando lo visitaba de noche en su piso de Los Ángeles, fumábamos maría, pedíamos comida a domicilio y veíamos clásicos de Quentin Tarantino. Ethan era blanco y rico, y aunque ya tenía una condena por conducción bajo la influencia del alcohol, seguía conduciendo bebido. Parecía intocable y, cuando estaba con él, también yo me sentía intocable.

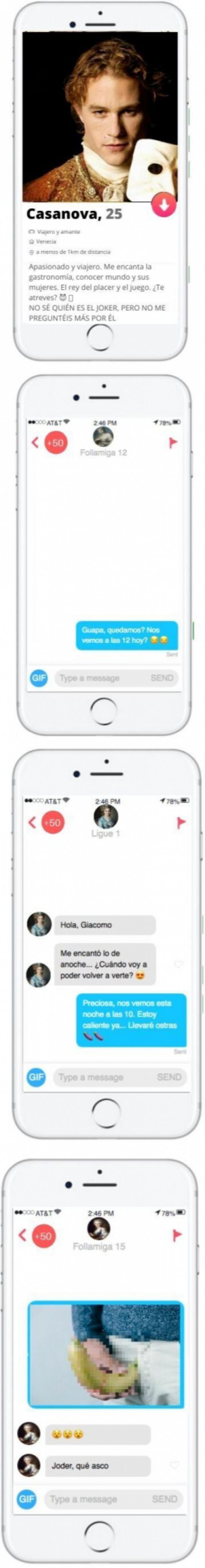

Nos conocimos durante el verano de 2018 igual que se suelen conocer los universitarios: usando Tinder un domingo por la noche, borrachos y despreocupados. Le dije que viniera a mi casa y cuando se presentó en un Uber una hora después, nos liamos antes siquiera de decirnos hola.

Yo iba a tercero de carrera, estaba hundida hasta las rodillas en la deuda del préstamo universitario y vivía en un garaje amueblado con lo básico. Él, por otro lado, se acababa de graduar en una universidad privada de California y conducía un Range Rover plateado nuevo.

Ethan era todo lo que yo no era ni podía ser. Como hija de inmigrantes filipinos de clase obrera, sentía que había una línea divisoria entre las cosas que podía tener y cosas que debía conseguir. Quizás por eso me sentí atraída por él en primer lugar: me gustaba la idea de tenerlo todo sin necesidad de trabajar por ello.

A la siguiente semana me presentó a sus padres pese a que lo nuestro no iba nada en serio. La mitad del tiempo Ethan me trataba como si no existiera. Sin embargo, cuando se cansaba de Los Ángeles, venía a visitarme. Durante el otoño, recorrimos una y otra vez la costa de California en coche para vernos en su casa o en la mía. Le propuse ser novios y me dijo que no.

Aun así, seguí viéndole. A Ethan le encantaba pasar tiempo en interiores y se echaba largas siestas en el cine de la casa de sus padres. Yo era surfera, pero me pasaba la mayor parte de mis días preguntándome si estaba siendo improductiva al pasar tanto tiempo al aire libre. Ethan siempre alardeaba de que no desperdiciaba ni un minuto de su tiempo y, a raíz de eso, me di cuenta de que poseía una cualidad de la que la mayoría de la gente carecía: poder.

Un día le pregunté a Ethan si alguna vez había tenido que superar una época o una situación difícil.

“Algo para lo que de verdad te hayas tenido que esforzar, no me vale un examen complicado”, aclaré. Estaba en su cama con sábanas artesanales de eucalipto y trataba de darles más profundidad a nuestras conversaciones.

“La verdad es que no”, Ethan se encogió de hombros y dio una calada a su cigarrillo electrónico. Me alzó la barbilla con la mano y exhaló el vapor en mi boca. “La vida me ha ido muuuy bien, nena”.

Era una respuesta sincera. Sentí envidia.

Con el tiempo, esa envidia se convirtió en indignación. Mi sueño era ganarme la vida escribiendo e iba muy en serio a por ello. Salía del piso de Ethan para escribir y para trabajar en una cafetería y cuando volvía me lo encontraba en la misma posición, viendo el fútbol.

Pasaba demasiado tiempo viendo la tele. Tomaba alcohol en todas las comidas del día. Un mimosa en el desayuno, una cerveza para comer y vino para cenar. Cuando lo visitaba en Los Ángeles, recorríamos el distrito comercial e íbamos de compras. Durante ese rato, me olvidaba de que detestaba Los Ángeles y detestaba ir de compras.

La última vez que lo vi fue la semana de antes de la Super Bowl de 2018. Llegamos en patinete eléctrico a un bar de deportes abarrotado de gente, con paredes de ladrillo y luces tenues. Nos sentamos en unos taburetes altos frente a la camarera, una mujer asiática de unos 30 años. Cuando llegó lo que habíamos pedido, Ethan le dio un sorbo a su cerveza y dijo: “Deberíamos hacer un trío”.

En ese momento recordé lo que me había dicho Ethan la primera vez que quedamos, cuando le pregunté por qué le gustaba yo.

“No lo sé, me gustan las asiáticas pequeñitas”, respondió.

Pedimos dos raciones de alitas picantes de distintos sabores y las compartimos para probar los dos tipos. Mientras la gente del bar animaba a Los Angeles Rams, yo mordisqueaba mis alitas en silencio, preguntándome si estaba emocionalmente preparada para hacer un trío.

“Bueno, ¿qué me dices?”, insistió Ethan con el mentón manchado de salsa. ”¿Hacemos un trío o pasamos?”.

Rompí por teléfono con él a la semana siguiente. “No creo que lo nuestro funcione”, le dije.

“Pues vale, adiós”, respondió. Su voz era fría y neutra. Seguidamente colgó.

Aunque su concisión me impactó, fue un alivio lo fácil que había resultado la conversación. Llevábamos seis meses viéndonos y cortamos en una llamada de menos de tres minutos.

El tiempo me demostró que fui una ingenua, porque Ethan hizo algo que debería haber visto venir: rechazó la ruptura.

“¿Eso es todo?”, me soltó por teléfono la noche siguiente, con la voz alterada. ”¿De verdad que no quieres venir a mi casa?”.

Como si no hubiéramos roto, estuvo todo el día mandándome mensajes para que fuera a su casa. Como no le respondía, acabó llamándome una y otra vez hasta que no lo pude ignorar más y descolgué porque me sentía culpable por la ruptura tan repentina.

“Ethan, por favor, deja de llamarme”, supliqué.

Cuando le pedí que borrara ciertas fotos y vídeos míos, se rio. Colgué y me eché a llorar.

Durante aquella primera semana me estuvo llamando a diario, hasta 30 veces al día. Como no le respondía, me intentaba hablar también por mensajes:

entonces estos seis meses no han significado nada para ti?

te echo de menos nena

déjame ir a tu casa

Por suerte, mi ruptura con Ethan coincidió con mi decisión de estudiar en el extranjero. Durante tres meses, utilicé otro número de teléfono temporal para que Ethan no pudiera ponerse en contacto conmigo. No le dije que me iba, pero cuando volví a California, me llamó la primerísima noche.

“Es como si te hubiera estado llamando todo este tiempo”, me dijo mi compañera de piso. Estaba preocupada por mí y memorizó la descripción física de Ethan por si algún día decidía presentarse en nuestra puerta. “Te está acosando, literalmente”, me dijo.

Le aseguré que Ethan no iba tan en serio, pero lo bloqueé por si acaso.

Poco después, consiguió ponerse en contacto conmigo desde números anónimos. Me seguía llamando entre 10 y 15 veces al día. Descubrí cómo lo hacía: si el receptor bloquea un número, el emisor todavía puede ponerse en contacto de forma anónima introduciendo un prefijo determinado. Sin embargo, en modo avión, el móvil deja de comunicarse con las antenas de telefonía y se evita toda forma de comunicación.

Así pues, empecé a poner el móvil en modo avión por las noches y las llamadas empezaron a remitir. Me acabé olvidando de Ethan y de su horrible rutina de llamarme. Me gradué en la Universidad y me mudé. Conseguí otro trabajo y empecé a ganar mi propio dinero. Pasaron dos años. Las noches en las que se me olvidaba poner el modo avión, Ethan seguía llamándome.

Durante esos dos años, de vez en cuando me fui informando sobre el acoso, los conceptos relacionados y las condiciones que debe cumplir para catalogarse como tal. ¿Era acoso lo que me hacía Ethan aunque no hubiera ningún abuso físico? Me lo estuve preguntando mucho tiempo y aún lo sigo haciendo a día de hoy.

Una noche, Ethan llamó dos veces. Recuerdo que me desperté sobresaltada de madrugada porque se me había olvidado silenciar el móvil y sentí que debía responder. Descolgué y escuché el incómodo silencio al otro lado de la línea mientras sentía cómo el corazón se me salía del pecho.

“Buenas, ¿te apetece quedar?”, preguntó Ethan como si nada.

Quise chillar. En ese momento detestaba su estúpida voz y toda su estúpida vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo odiaba de verdad. Lo odiaba como no había odiado a nadie en mi vida. Pero toda mi ira solo pudo producir un suave murmuro: “Por favor, para”.

“Pero te echo de menos”.

“Gracias”, le dije. Nos quedamos en silencio un rato y sentí que la cosa se ponía demasiado íntima. “Voy a colgar”.

“Zorra”.

Nada más colgar, me llegó una retahíla de mensajes. Los leí y me sentí asqueada, pero esta vez conmigo misma.

recuerdas ese vídeo q me mandaste?

todavía lo sigo viendo

Al final fui a la Policía. Un agente me preguntó si me había planteado cambiarme de número y le tuve que explicar que tenía ese número desde los 13 años y que cambiarlo sería un marrón.

Eso era una verdad a medias. La verdadera razón es que no me daba la gana de reajustar mi vida por la conducta de otra persona. No debería sentirme obligada a cambiar mi número. Era él quien debía dejar de llamarme. Le pregunté si, como policía, podía llamarle para advertirle de las consecuencias legales de lo que estaba haciendo.

“¿Tiene miedo de que utilice el material que tiene contra usted?”, preguntó el agente.

“No”, mentí. “Es que estoy harta de tener que poner el móvil en modo avión”.

Cuando el agente me llamó al rato, me dijo que la conversación con Ethan había ido bien. Me regocijé al imaginarme a Ethan con un nudo en el estómago al recibir la llamada del agente. Me lo imaginé asustado, pensando que le llamaban por un asunto de drogas o por conducir bebido y aún más asustado al enterarse de que era por mí.

El agente me aseguró que si Ethan volvía a llamarme, el caso acabaría en los tribunales, pero me decepcionó que dijera que Ethan le había parecido “comprensivo”.

Quise decirle al agente que no era así, pero me di cuenta de que eso ya daba igual.

En realidad, una parte de mí disfrutaba siendo la persona que por fin no le había dado a Ethan lo que quería. Quizás por eso no informé antes a las autoridades ni me cambié de número. Me gustaba pensar que ya no podía tenerme a su lado. Y me gustaba saber que, si volvía a molestarme, recibiría su castigo. En cierto modo, así lograba sentirme poderosa.

Pasé dos años ignorando las llamadas y mensajes de Ethan, jugando a defender, dándole tiempo para pasar página. Respondí con empatía a su actitud de creerse con derecho a todo. Yo misma intentaba justificar su actitud y cuestionaba mis propios motivos. Solo me estaba mandando mensajes, no tendría que haberme molestado tanto.

Esa fue mi forma de pensar durante dos años, pero si le hubiera dejado continuar, ¿habría parado?

Internet difumina la frontera entre lo que es real y lo que no. Lo nuestro nunca fue oficial, de modo que lo que él hizo nunca fue “serio”. Nunca estuvimos en una relación real, de modo que el acoso “tampoco fue real”. Pero ya no es necesario conocer a alguien para quitarle algo. En un mundo en el que los ligues digitales son tan comunes, ya ni siquiera tienes que tocarlos.

Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.