Mujer, marroquí y emprendedora a los cuarenta

Fátima no es como la mayoría. Fátima tiene sus propios sueños. Ganas de prosperar. A los doce años dejó de ir a la escuela. No le dieron la oportunidad de continuar y ahora no la quiere dejar escapar. Fátima sabe que sólo si consigue tener un diploma podrá dejar de fregar suelos. A ella lo que le gusta es cocinar. Y se le da bien. Así que decide que hará el curso de repostería profesional.

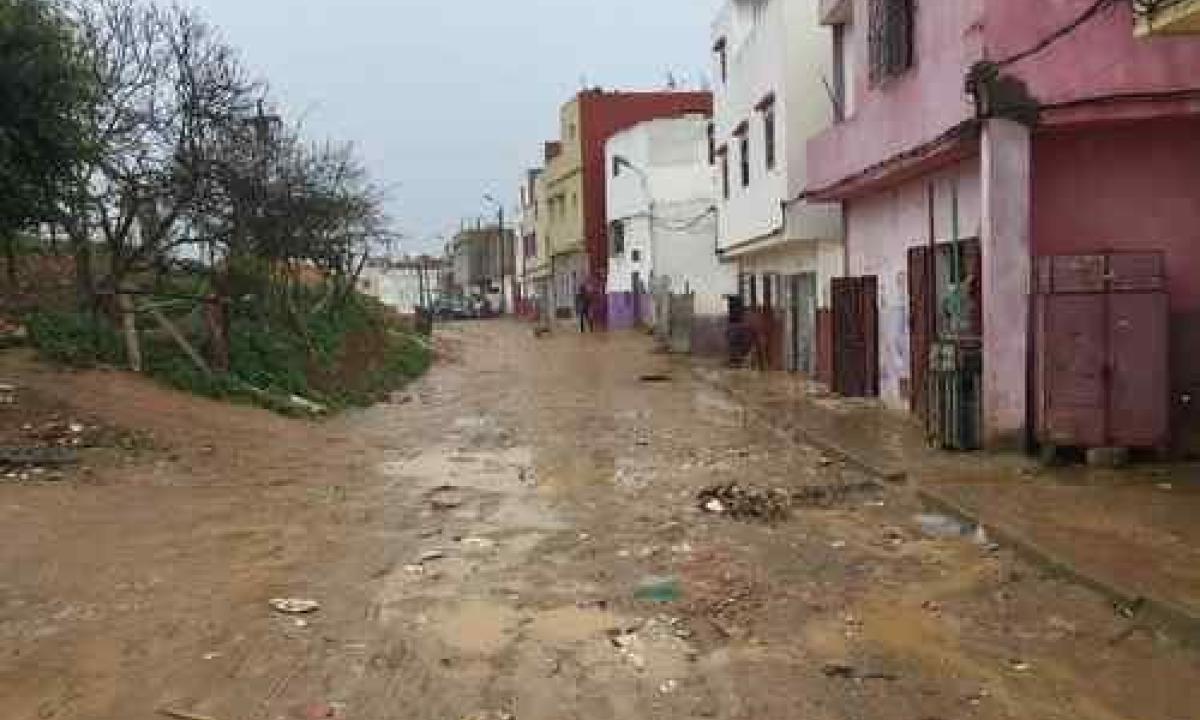

Fátima -casada, en la cuarentena, madre de cuatro hijos- sale de su casa, a las afueras de Asilah y camina hasta el trabajo. En días como hoy debe poner especial cuidado en dónde pone los pies. Hace años que las autoridades dicen que van a asfaltar la calle, pero pasa el tiempo y el camino sigue igual; con pequeñas variaciones. A veces es sólo tierra. En ocasiones, la tierra se convierte en polvo, y en días como hoy, la lluvia lo transforma en un barrizal donde flota todo tipo de basura.

La calle donde vive Fátima, Asilah, Marruecos. Todas las fotos por la autora.

Fátima va andando hasta el centro de la ciudad, donde la compañía de teléfonos Maroc Telecom tiene su oficina. Ella no es secretaria ni contable. No trabaja en el servicio de atención al cliente, como la mayoría de sus compañeros. Su jornada laboral empieza cuando termina la de los demás. No tiene llave, pero el guardia se seguridad la conoce, son ya muchos años, y cuando llega a la puerta, la deja pasar sin más. ¿Todo bien? ¿Tu marido bien? ¿Los niños bien?, le pregunta. Y aunque en casa las cosas no vayan para tirar cohetes, aunque cueste llegar a fin de mes y este invierno no pueda comprarle ropa nueva a los críos, ni zapatos ni libretas para el cole, aunque su marido esté enfermo y sin trabajo, ella responde "bien, todo bien" y entra en la oficina.

Fátima enciende las luces, se saca la chaqueta y abre el cuartito donde guarda sus cosas. Lo primero que hace es ponerse la bata y luego colocarse bien el pañuelo, que en la calle le sirve para ocultar el pelo y en la oficina, sin embargo, cumple otro propósito. Aquí se lo anuda diferente, más ceñido, como si fuera un turbante. Sólo así consigue tener la frente despejada. Cuando el esfuerzo de su cuerpo provoque las primeras gotas de sudor, la tela evitará que estas le resbalen por la cara. Necesita tener la vista despejada. Cuando se haya ido, todo debe quedar impoluto. Fátima es la mujer de la limpieza. Éste es su trabajo. O lo era hasta hace poco.

Ahora Fátima prácticamente no sale de casa en todo el día. Por la mañana se levanta y prepara el desayuno para sus chicos; eso no ha cambiado. Después acompaña a Rayan a la escuela. Es el más pequeño, acaba de cumplir seis años y está aprendiendo a leer. Fátima lo deja en clase y deshace el camino andado. Entonces empieza su jornada de trabajo. Cuando Rayan tenía dos años, la familia inició un gran viaje. Para hacerlo, no tuvieron que coger el avión, ni el barco, ni tan siquiera el coche que no tienen. El suyo ha sido un largo camino pero lo han recorrido sin moverse del barrio.

La pastelería de Fátima, que lleva el nombre de su hijo Rayan.

Tres por dos. Cinco metros cuadrados. Esto es exactamente lo que Fátima y su marido han ganado. Parece poco. Pero no lo es. Este local diminuto es la clave de su futuro, de la educación de sus hijos y de una vejez sin preocupaciones. Este local es un sueño hecho realidad. Aquí me reciben dispuestos a contarme su historia. Fue a través de un familiar, dice ella. En Asilah todos se conocen, es de esas ciudades donde la mejor manera de comunicar algo sigue siendo el boca a boca. Situada en el norte del país, a tan solo cuarenta minutos de Tánger por autovía, Asilah es una ciudad costera, que vive del turismo. En Asilah no hay industria. La vida no es fácil. Y en invierno, peor. Los hombres trabajan como albañiles o pescadores, los que tienen suerte de tener un empleo. Las mujeres se quedan en casa.

A pesar de que cuenta con siete escuelas primarias y un instituto, las niñas abandonan los estudios antes de terminar. Muchas viven en aldeas y han de caminar cinco kilómetros para asistir a clase -en la zona no hay transporte público-. Sus padres tienen miedo de que les pase algo y además tampoco le encuentran el sentido. Si ya saben leer y escribir, sumar y restar ¿para qué necesitan más? Esa es la mentalidad, aunque poco a poco las cosas van cambiando.

Hacía años que Fátima había dejado la escuela, pero un día se enteró de que iban a dar un curso de repostería en la ciudad. Ella ya sabía hacer pasteles. Se lo enseñó su madre, que lo aprendió de su abuela, que a su vez lo aprendió de su bisabuela. En Marruecos todas las mujeres saben hacer pasteles. Pero esto era distinto. Era un curso de repostería profesional, con un diploma reconocido por el Ministerio de Educación, con los materiales subvencionados y por el que no tenía que pagar absolutamente nada. Lo único que tenía que hacer -si estaba interesada y Fátima lo estaba mucho-, era ir y apuntarse. Pero antes debía convencer a su esposo.

En Marruecos las mujeres no hacen nada sin el consentimiento de los hombres. Padres, maridos, hermanos. Los hombres deciden, las mujeres acatan órdenes. El suyo no quería que fuese. Mejor quédate en casa, le dijo. Pero fue tal el empeño que ella puso en convencerle que al final cedió. Y Fátima se apuntó. Así fue como casi treinta años después de dejar la escuela, Fátima volvió a recibir formación. Aprovechó bien el tiempo invertido. Casi quinientas horas. Más de seis meses aprendiendo los trucos de un maestro pastelero. Doscientas horas de prácticas obligatorias. El curso fue un éxito de convocatoria. Muchas chicas se apuntaron. Pero Fátima fue de las pocas que supieron sacarle provecho. Algunas empezaron pero no terminaron. Otras empezaron y terminaron pero luego volvieron a sus casas y se olvidaron. Otras empezaron, terminaron y se pusieron a trabajar pero rápido se cansaron de levantarse a las seis de la mañana. Esta es una profesión que exige madrugar y Marruecos un país al que le gusta levantarse tarde; hay costumbres tan arraigadas que cuestan de cambiar.

Fátima no es como la mayoría. Fátima tiene sus propios sueños. Ganas de prosperar. A los doce años dejó de ir a la escuela. No le dieron la oportunidad de continuar y ahora no la quiere dejar escapar. Fátima sabe que sólo si consigue tener un diploma podrá dejar de fregar suelos. A ella lo que le gusta es cocinar. Y se le da bien. Así que decide que hará el curso.

Durante los seis meses siguientes, Fátima amasa los pasteles por la mañana y limpia las oficinas por la tarde. Son jornadas largas. Extenuantes. Pero Fátima no se queja. Está aprendiendo a hacer cruasanes, galletas, pizzas, briwats de pollo y pescado, infinidad de pastas y dulces marroquíes. De almendra, de pistachos, de nueces, rellenas de dátiles, con sabor a coco o a arándanos. A veces llega a casa con los brazos destrozados. Necesita hacer mucha fuerza para que la masa quede bien. La presión con las manos, el trabajo de los dedos, la tensión en los hombros... Por la noche, cuando se acuesta, siente un hormigueo recorrerle todo el cuerpo. Pero a Fátima no le importa. Está contenta. Y así, sin pensarlo demasiado, se embarca en algo que sólo unos años antes le hubiera parecido impensable. ¿Y si en lugar de trabajar para otros montara yo mi propia empresa?, se dice en silencio en esos minutos que preceden al sueño.

Fátima y su marido.

Hoy la he conocido y lo primero que me ha mostrado es una sonrisa desdentada. Tímida. Sí. Pero también satisfecha. Como queriendo decir pero sin decirlo: Mira lo que he conseguido. Mira hasta dónde he llegado. Mientras ella habla su marido la escucha embelesado y sonríe orgulloso. Han hecho un pacto, dice Fátima: "Yo me encargo de hacer los dulces y él pone las verduras en la olla". Los dos se ríen y, cuando ven mi cara de extrañeza, me lo aclaran como quien tiene que explicar una obviedad: "Si yo estoy trabajando para la tienda, alguien debe ocuparse de hacer la comida para la familia. En casa quien cocina es él".

Hubo un tiempo en que el marido de Fátima trabajaba de guardia de seguridad. Ganaba doscientos euros mensuales, pero un día se enfermó. Una vez recuperado, decidió ayudarla con el negocio. ¿Cómo es trabajar con tu marido?, le pregunto. Y ella sonríe con la mirada y contesta con un escueto: "Me gusta". ¿Qué hace él?. "Atiende a los clientes, coge los pedidos, me pasa los encargos y guarda el dinero".

Dice Fátima. Ojos risueños, algunas arrugas de expresión y dos pulseras que tintinean cada vez que mueve los brazos. Y él, ojazos azules, dentadura de un blanco radiante, sonríe complacido.

Ahora la pastelería está cerrada. Sólo la abren en verano, el resto del tiempo trabajan por encargo. Por eso, las estanterías están vacías. El único rastro de vida es la foto del rey colgada en la pared; menester -no escrito pero indispensable- para cualquier negocio. Son sólo cinco metros cuadrados, pero albergan más de seis mil euros en material. Un horno profesional y dos vitrinas para conservar en frío, precisamente esta mañana han recogido la segunda. Para traerla hasta aquí, han tenido que alquilar un motocarro. No es barato, pero es lo único que han tenido que pagar de su bolsillo, el resto se lo ha donado la fundación CIDEAL.

Esta ONG lleva más de veinte años trabajando en el norte de Marruecos. Su objetivo: ofrecer formación a la población desfavorecida. Formación gratuita para que las personas -en su mayoría mujeres- puedan mejorar su calidad de vida. Este proyecto de formación y empleo en Asilah se inició en el 2011 con apoyo de la Cooperación española. En este tiempo han ofrecido cursos de peluquería, estética, secretariado, confección e informática. Por las aulas han pasado casi quinientas personas, de las cuales muchas han salido con empleo y ocho han montado su propio negocio. Parece fácil, no lo es en absoluto. Son personas vulnerables. Con escasa formación. Mujeres en su mayoría. Pero el caso de Fátima demuestra que es posible, ella sólo ha necesitado un empujoncito.

Este texto fue publicado originalmente en el blog de la autora.